Zurzeit sind 544 Biographien in Arbeit und davon 324 Biographien veröffentlicht.

Vollendete Autobiographien: 202

Zürich, Schweiz. Mit Jahrgang 1953 geriet mein Leben in die Sogwirkung der 68er-Bewegung und der Hippie-(Underground)-Kultur.

Und nun mein eigenes, vergangenes Leben beschreiben? Warum? Weshalb? Wozu? Gut, warum nicht, frei nach einem Zitat von Samuel Beckett in "Warten auf Godot":

Was sagen sie?

Angeregt von der Internet-Plattform www.meet-my-life.net begann ich 2019 im Alter von 66 Jahren einen autobiographischen Rückblick auf die Entwicklung meiner Gedankenwelt als Beitrag zur Oral History - denn jede Lebensgeschichte sei es wert, dokumentiert zu werden.

Die optisch dreidimensionale Tiefenschärfe entsteht bei mir nicht automatisch mit meinen Augen. Ein 3D-Bild (Stereogramm) wird beim parallel doppelten Betrachten nicht zu einem dreidimensionalen Bild, sondern ich sehe die verschiedenen Schichten im verschlüsselten Bild, den Aufbau der Figuren. Am Grunde des Bildes flimmert wie beim Fokus einer Spiegel-Reflex-Kamera eine glänzend spiegelnde Stelle, welche beim Fixieren einen schmerzhaften Blitz im Kopf auslöst, was zum Abbruch der Betrachtung führt. Wenn doch ein dreidimensionales Bild aufploppt, zeigt sich dieses hervorgehoben in der Mitte und ich kann mit meiner Hand dahinter durchfahren ohne das Bild zu stören.

Ohne exakte dreidimensionale Tiefenschärfe habe ich einerseits bloss reduziert Zugang zur Gefühlswelt des Unheimlichen oder Bedrohlichen und der damit verbundenen Angst, anderseits aber sinnlich eine unmittelbare Wahrnehmung von Veränderungen. Dazu habe ich dadurch auch keine ausgeprägte Ästhetik: ich sehe nicht, warum etwas schön sein soll oder nicht. Die Dinge sind für mich so wie sie sind. Ebenso merke ich nicht, warum mein gefühlter Zustand gut sein soll oder schlecht. Mein Befinden ist in jeder Situation mir eigen. Auch die üblicherweise angeborene Lebensfreude musste ich erst entdecken als Motivation durch den Reiz der Sinne und mir die Lust am Leben als Lebenskunst gedanklich erarbeiten. Leben an sich empfinde ich nicht als Lust, sondern als Pflicht.

Eine Traumwelt im Schlaf fehlt mir fast vollständig, ich kann mich schon immer nicht an Träume erinnern, obschon ich wie alle Menschen im Schlaf auch geträumt haben muss. Schlafen ist eine meiner liebsten Beschäftigungen, durchschlafen bis ich von selber erwache. Zur Erholung kann ich mich aber auch jederzeit hinlegen und für nur wenige Minuten kurz schlafen.

Die angeborene soziale Kooperation, Wesens-Merkmal der Menschen, könnte bei mir früher zeitweise an ein zwanghaftes Helfer-Syndrom anmahnen. Ich bin oft der Letzte, welcher noch ein Verständnis hat für ein Nicht-Wollen anderer, weil von mir aus gesehen auch ein Wille zuallererst ein Können voraussetzt. Aber erst im Nachhinein, wenn für mich klar ist, dass vorhandene Hürden nicht gemeistert werden können.

Dieser Sachverhalt ist vermutlich wesentlicher Bestandteil meiner Entwicklung und erklärt mir auch mein Interesse für den Unterschied zwischen der gelehrten, allgemein gültigen dualen Logik des entwederoder meiner Umwelt einerseits und andererseits einer Folgerichtigkeit von natürlicher dreieiniger Polarität mit dem Inhalt zwischen zwei sich zwingend gegenseitig bedingenden Tatsachen, wodurch ein Blick über den Teller-Rand hinaus möglich wird. Mein Leben wurde geprägt von einer Art eigenem Kopf-Kino. Im Wach-Zustand ist diese meine Gedanken-Welt mit den Fragen nach Zusammenhängen mehr oder weniger ständig aktiv. Dies kann zu gleichzeitigem anwesend und abwesend sein führen. Je mehr Menschen um mich herum sind, desto einsamer werde ich.

In den vergangenen Jahrzehnten zeitweise anstrengend und mühsam zwar, sich "Gott und die Welt" wie Alles aus dem Nichts selber erklären zu müssen, aber letztlich doch befriedigend, hinterher betrachtet. Denn ich habe für mich die gedanklichen Zusammenhänge, (www.rolfpfischter.ch), gefunden und beschreibe nachstehend diese meine Entwicklung.

Zentrale Aussagen von Kultur- und Sozialwissenschaft lauten sinngemäss, dass nichts so sehr die Eigenschaften der Menschen erkläre wie die Art der Umgebung und die Form der Siedlung, welche die Generationen erfahren haben. Meine Autobiographie beginnt darum mit der Örtlichkeit, in welche ich hineingeboren wurde:

In der Mitte die Grosseltern mit meinem Vater, links die Urgrossmutter Witwe Bertha Pfister-Rusterholz, rechts die Witwe Selina Höhn-Pfister, von welcher mein Grossvater den Hof 1918 übernommen hat.

Horgen war bis zum Beginn der Industrialisierung im 19. Jahrhundert landwirtschaftlich geprägt, wobei Weinbau und Milchwirtschaft vorherrschten. 1880 hatte Horgen als Bezirkshauptort und einem Zentrum der Seidenindustrie mit dem Beinamen Klein-Lyon am linken Ufer des Zürichsees 5268 Einwohner. Der Weinbau wurde im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts vollkommen aufgegeben infolge einer ab 1850 in Europa einsetzenden Schädigung durch die aus Amerika eingeschleppte Reblaus und der nicht begünstigten Lage (das Getränk wurde von Weinkennern als Suur-Gürpsler von der Pfnüsel-Küste bezeichnet). Ab Mitte des 19. Jahrhundert begann die Erfolgsgeschichte des Apfelweins als Weinersatz. Im Herner war die Viehhaltung schon früh auf ein Minimum reduziert worden nach der Abtretung von grossen Teilen an Weideland für den Bau des Krankenhaus Horgen 1868 und dessen Um- und Ausbau 1951/55. Die grosse Scheune mit den Stallungen im Erdgeschoss wurde umgebaut und vom Feinmechanik-Betrieb Ehrat genutzt mit Büro im Obergeschoss.

Der Landwirt Kaspar Pfister produzierte im Herner Most-Obst zur Kelterung von Apfelwein (suure Moscht), Milch, Butter, Gemüse, Eier, Honig und Schnaps (Trester und Zwetschgen) und Brennholz. Mit wenigen Handgriffen konnte der grosse kupferne Kessel im Waschhaus zur Schnaps-Brennerei umgerüstet werden. Die Hernerholzgasse führte hoch zum eigenen Wald, dessen Umfang durch den Bau der Nationalstrasse N3 im Jahre 1959 stark reduziert wurde. Die Produkte wurden einerseits ab Hof verkauft und andererseits belieferte Kaspar Gebiete bis weit in die Kantone Schwyz und Zug mit seinem Presto Motorlastwagen. Das Fahrzeug wurde auch ausgerüstet zum gelegentlichen Personen-Transport von Gesellschaften.

Hier im Herner wurde 1920 mein Vater Robert Kaspar Pfister geboren als ältester von vier Kindern und lebte an diesem Ort bis zu seinem Umzug 1994 in eine Alters-Siedlung der Gemeinde. Meine gesamte Kindheit und Jugendzeit verbrachte ich in diesem ehemaligen Bauernhof. Innerhalb der Liegenschaft sind wir zwei Mal umgezogen. Das ursprünglich im 18. Jh. gebaute grosse Bauernhaus wurde im 19. Jh. umgebaut und auf der Nord-Hälfte ergänzt mit drei separaten Wohnungen und einem aussen angebauten Treppenhaus bis zum zweiten Stockwerk sowie einer Waschküche im Erdgeschoss. Dort auf der 3. Etage habe ich meine ersten vier Lebens-Jahre gelebt in einer Vier-Zimmer-Wohnung.

Das steinerne Treppenhaus führte nur bis zur 2. Etage, wo sich auch die Toilette mit Wasserspülung befand, welche sich zwei Wohnungen teilen mussten. Von der Wohnungstüre führte eine steile Holztreppe hinauf zur eigentlichen Eintrittstüre in den grossen Vorraum der Wohnung mit Türen zu den Zimmern. Geheizt wurde mit Holz, der Kachelofen im Wohnzimmer reichte bei offenen Zimmertüren für die ganze Wohnung. Vor dem Schlafen wurden mit Kirschen-Kernen gefüllte Kissen, die Steinsäckli, auf dem Kachelofen erhitzt und unter die Decke mitgenommen. An den Fenstern wurden im Spätherbst die Doppelfenster angebracht. Bei grosser Kälte draussen zeigten sich daran schöne Eisblumen. Gekocht wurde mit einem Gasherd, der war aber für uns Kinder tabu. In der Küche waren keine elektrischen Geräte, auch kein Kühlschrank.

Als das neben dem Wohnhaus stehende Holz-Chalet, das frühere Stöckli, frei wurde, haben wir dort gewohnt für die nächsten sechs Jahre, bis die Grosseltern 1963 in eine Wohnung wechselten und wir das Haupthaus beziehen konnten. Im Chalet war eine geräumige Wohn-Ess-Küche, Wohnraum mit Kachelofen beheizt von der Küche aus, eine kleine Plumps-Toilette und im oberen Stockwerk drei Schlafzimmer, unter dem Giebeldach noch ein weiteres. Als einziger Sohn mit Schwestern hatte ich schon früh ein eigenes Zimmer für mich. Die Schlafzimmer waren unbeheizt. Wasser war einzig in der Küche am Schüttstein vorhanden. Gekocht wurde mit Erdgas.

Mit dem Umzug in den Hauptteil des Wohnhauses öffnete sich eine neue Welt. Vom Natur-Keller durchgehend bis zur Räucherkammer im Dachstock konnten wir uns auf fünf Ebenen bewegen. Eine Steintreppe führte zur Türe vom überdachten Eingangsbereich (diese Tür war aber immer offen) und zu einer massiven Haustüre mit einem kunstvoll geschmiedeten Tür-Klopfer. Danach war ein langer Gang, zuerst gleich links die Tür zum Abtritt über der Jauche-Grube (mit einem Holzdeckel und einem Fach für die zugeschnittenen Zeitungen, welche als WC-Papier verwendet wurden). Weiter vorne die Tür zum Vorrat-Raum (wo bald ein Kühlschrank stand nebst einer Tiefkühl-Truhe im Schopf), dann der Durchgang zum Schopf-Anbau und dort rechts eine Besenkammer, welche später zu einer Toilette mit Wasser und Lavabo umgebaut wurde. Zuvorderst geradeaus der Treppenaufgang zum Obergeschoss und rechtswinklig ein offener Vorraum mit Türen zur Küche, zum Wohnzimmer und zur Kellertreppe unter der nach oben führenden Treppe. In der Küche stand ein Elektro-Herd mit vier Platten, daneben befanden sich die Lucke zum Kachelofen und noch ein Kochherd mit Brennholz-Betrieb. Auf der anderen Seite waren ein Geschirr-Schrank und ein alter Tisch mit Schieferplatte.

Von der Haustüre führte ein Draht-Zug um die Ecke bis zur mit einer Spirale gefederten Glocke mit hellem Klang vor der Wohnstube. Im Wohnzimmer war gleich rechts die zweite Türe zurück zur Küche, daneben der mannshohe breite Kachelofen mit Wärme-Seiten-Fach für die Kirschen-Stein-Kissen, auf seiner linken Seite führte eine steile Holzstiege mit tiefen Schubladen unter den Tritten hinauf zu einer Lucke mit Klappe ins Eltern-Schlafzimmer. Auf der Seite zum Wasch-Haus (Südost) war ein Fenster mit mauerdick breitem Fenstersims, darunter ein eingebautes Schränklein, in Richtung Spital (Südwest) zwei ebensolche Fenster. Die vierte Seite hatte eine Tür zum Nebenraum, dem Stübli mit fünf zimmerhohen Einbau-Schränken und einem schwarzen, fest an die Wand montierten Wählscheiben-Telefon.

Im oberen Stockwerk waren vier Schlafzimmer, das grosse Eltern-Eck-Zimmer mit zwei Fenstern. Neben der Türe zum Windfang der Treppe nach oben führte eine Tür hinaus zum Obergeschoss im Schopf-Anbau. Dort waren die Estrich-Abteile der Wohnungen von nebenan und eine unverschlossene Tür in deren Treppenhaus. Im nächsten Stockwerk führte ein Gang bis zum Fenster an der Aussenseite. Links eine Türe zu einer abgeschrägten Kammer mit Einbauschrank, danach die Stiege zum Klapp-Deckel in den Dachstock mit der Räucherkammer, zuvorderst links ein offener Raum und rechts die Türe zu meinem grossen Zimmer mit zwei Fenstern über dem Blechdach vom Schopf mit Blick auf den See bis nach Zürich und einem kleinen Kachelofen, den ich selber beheizen konnte und musste.

Erstmals von zu Hause weg zog ich mit 20 im Jahr 1973, weil meine damalige Freundin, noch nicht volljährig, ihr Daheim verlassen wollte. Ich mietete ein möbliertes Zimmer am Goldbrunnen-Platz in Zürich mit WC/Dusche und Nutzung einer Etagen-Küche. Vier Monate später war die Beziehung nach beinahe vier Jahren zu Ende und ich kehrte wieder ins Elternhaus zurück bis ich 1975 endgültig auszog und seither mit meiner Frau zusammen lebe.

Nach dem Tod beider Eltern meines Vaters im gleichen Jahr 1971 kam es zum Verkauf der Liegenschaft. Der Wert für die noch verbliebenen 7167 m² Land war 1.65 Millionen. (Kaufpreis 1918 ist 78'000 für 14'168 m².) Die Erbengemeinschaft der vier Kinder verkaufte das Land 1976 an die Stiftung Spital Horgen und teilte den Erlös unter sich. Für den Unterhalt der Liegenschaft und die Ordnung besorgt war weiterhin der älteste Sohn vor Ort, mein Vater. Erst nach dessen Umzug 1994 in die Alters-Siedlung Tannenbach realisierte die Stiftung das Neubau-Projekt Tertianum Horgen, welches 2006 eröffnet wurde.

Durch die Real-Teilung unter den Erben mit dem Verkauf des Bodens zwecks Kapitalisierung zur Erb-Auszahlung wurde die Geschichte vom Hof im Herner beendet.

Die ursprüngliche ländlich bäuerliche Bodenleihe hatte ab dem Frühmittelalter (6.-10. Jh.) in der Grund-Herrschaft neue Formen entwickelt. Zur Bewirtschaftung überliessen Adelige und geistliche Grundherren ihren Arbeitskräften einen Teil von ihrem Besitz in Lehen auf Lebenszeit.

Ab Ende des 13. Jh. setzte sich eine neue Leih-Form, die Erbleihe durch, wodurch ein Bauer, ob Freier oder Leibeigen, den Leihe-Hof seinen Nachkommen vererben konnte. Sie wurde noch im 16. Jh. zur wichtigsten Leihe-Form, verdrängte aber die kurzfristigen auf Lebenszeit nicht völlig. Der Leihe-Nehmer übernahm vom Grundherrn ein Einzelgrundstück zu voller Nutzung. Leihe-Form, Laufzeit, Zins und Zinstermin, Zustand des Leihe-Gutes bei Rückgabe wurden nach örtlichem Brauch und in persönlicher Absprache festgelegt. Über den Zins an Geld und Naturalien (Ackerfrüchte, Wein, Fleisch, Eier, Holz, Tuch usw.) partizipierte der Grundherr am Hof-Ertrag, über Frondienste an der Mannsleistung. Zinsnachlässe galten bei Missernten, Naturkatastrophen und Krieg. Das pachtähnliche Zinslehen fiel nach Ablauf der vereinbarten Zeit an den Grundherrn zurück, der frei war, es selbst zu bewirtschaften oder neu zu verleihen. Oft aber blieben kurzfristige Hof-Lehen bei wiederholter Übertragung dem Bauern bis ans Lebensende.

Ein neues Element kam mit dem Erblehen auf: Vererbbarkeit förderte den sorgfältigen Umgang des Bauern mit dem Leihe-Gut, über das er nun volle Sach-Herrschaft ausübte. Nach der allgemeinen Abmachung war der einmal vereinbarte Jahreszins zwar nicht ablösbar, aber auch nicht steigerbar. Die durch Arbeit und Investition erzielte Wert-Vermehrung kam als Mehrwert dem Bauern zu. Aus dem Mehrwert entstand der Verkehrswert, der sich am Zustand, an Erträgen und Zinsbelastung des Hofs bemass. In der Praxis kaufte der Bauer den Hof, d.h. dessen Mehrwert, vom Vorgänger. Er leistete dann dem Grundherrn den Lehen-Eid, ein Treue- und Sorgfaltsversprechen, und empfing von ihm den Hof zu Erb-Lehen.

Die ursprünglich grundsätzlich verbotene Teilung, Tausch, Verkauf, Verpfändung oder Belastung liess sich bei Erblehen nicht mehr durchsetzen: Schon im Spätmittelalter (1250-1500) belasteten Natural- und Geldzinse die Höfe und ab dem 16. Jh. immer mehr auch Bodenkredite (Gült). Hofteilungen mussten ursprünglich vom Lehen-Geber bewilligt werden, doch schon im 17. Jh. war in den Ackerbau-Dörfern Realteilung unter Erben die Regel. Grundstücke wurden zunehmend frei verkauft, gekauft, getauscht, verpfändet und belastet. Die Bauern behandelten Leihe-Gut wie Eigentum. Der Bauer war praktisch zum Eigentümer, der Lehen-Herr zum Bezüger geworden. Insgesamt bewirkte die Erbleihe eine Besitzverschiebung zugunsten der Bauern. Die Helvetik schaffte die Feudal-Lasten 1798 ab und erklärte Boden-Zins für ablösbar (1867 generell gelöscht). Der Lehen-Bauer war damit auch offiziell Eigentümer seines Hofes.

Bei Bauern-Lehen liess sich lehenrechtlich eigentlich nur der Mehrwert teilen, nicht aber der Hof. Das verbreitete Jüngsten-Erbrecht (Minorat) der Einzelhöfe diente der Bewahrung einer wirtschaftlichen Hofgrösse, das vor allem im Adel und ab dem 16. Jh. im Patriziat praktizierte Ältesten-Erbrecht (Majorat) der Herrschafts- und Vermögenserhaltung. Im Weiler- und Einzelhof-Gebiet der Nordostschweiz hielt sich das Allein-Erbrecht eines Sohnes am ungeteilten Hof, mehrheitlich als Minorat; Geschwister wurden nach der tiefen amtlichen Schätzung ausgesteuert. Als Voraus-Erbe für Töchter galt das Braut-Fuder (Zürich). Im Dorfgebiet waren Erben-Gemeinschaften im 16. Jh. zwar häufig, doch selten von langer Dauer. Dafür verbreitete sich die Real-Teilung unter Erben, bis sie schliesslich die Regel war und was, wie in meinem Fall, schliesslich zum Verkauf des Bodens durch meine Vorfahren zwecks Kapitalisierung zur Auszahlung der Erben führte (Hof im Herner in Horgen).

Quelle: Historisches Lexikon der Schweiz (HLS), "Leihe" von Anne-Marie Dubler, Version vom 10.02.2012. https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/008974/2012-02-10/

Am 3. März 1951, fünf Monate vor der Geburt der Tochter Ruth, meiner älteren Schwester, heiratete mein Vater 31-jährig am Wohnort der Frau in Langnau im Emmental die 24-jährige Ruth Alice Ramseier, meine Mutter. Verlobung war am Bettag 1949. Kennen gelernt haben sie sich, als er in Langnau ihren Bruder Hans besuchte, den er in Horgen kennen gelernt hatte, als dieser als Elektriker bei der Gemeinde arbeitete. Die Ehe wurde nach 66 Jahren durch den Tod meines Vaters beendet.

Die junge Familie bezog am Wohnort des Mannes 1951 eine Wohnung mit 4 Zimmern im Wohnhaus seiner Eltern, zuoberst im nördlichen Hausteil. Das Wohnhaus war zweigeteilt. Der südliche Eingang führte zur Haupt-Wohnung mit 9 Zimmern auf 3 Stockwerken (kein Parterre) wo meine Grosseltern wohnten, der nördliche Eingang führte über ein Treppenhaus zu 3 Etagen-Wohnungen welche vermietet wurden. 1953 kam ich zur Familie hinzu, 1954 meine Schwester Regi und 1955 meine Schwester Thesi.

Das Verhältnis zwischen meinen Eltern und Grosseltern war und blieb distanziert vom Umstand belastet, dass meine Grossmutter ihre Schwiegertochter nie akzeptiert hatte. Vermutlich aus religiösen Gründen, weil meine Mutter bei der Heirat bereits schwanger war. Bei meiner (reformierten) Grossmutter lag immer eine aufgeschlagene Bibel auf dem Stubentisch. Jeden Sonntag eilte sie zielstrebig in Richtung Dorf zur Kirche, ihren Mann gut zehn Schritte zurück im Schlepptau. Im Gegensatz dazu gingen meine Eltern nie zur Kirche. Die Antipathie zeigte sich deutlich, als meine Mutter etwa sieben Jahre später wegen einer Gebärmutter-Entzündung für eine Woche ins Spital musste. Obschon meine Grossmutter im gleichen Haus wohnte, wurde zur Aufsicht und Betreuung der vier Kinder tagsüber eine fremde Haushalthilfe engagiert, damit mein Vater seiner Arbeit nachgehen konnte.

1957 wechselte die Familie ins frei gewordene Holz-Chalet nebenan mit grosser Wohnküche, Wohnraum und 4 Schlafzimmern. 1963 wurde der Wechsel ins Haupthaus vollzogen und die Grosseltern übernahmen eine frei gewordene Wohnung im ersten Stockwerk des anderen Hausteiles.

Meine Eltern funktionierten irgendwie vollautomatisch in der althergebrachten klassischen Rollenteilung: Die Frau meisterte das Zuhause mit Küche, Einkauf und den Kindern und der Mann sorgte für die Existenz-Sicherung mittels Geldverdienst durch Arbeit. Im Haushalt hatte mein Vater nichts verloren und zu tun, übte aber die Kontrolle über das Haushaltgeld aus, welches die Mutter täglich von neuem erhielt. Für das Finanzielle und für das Schriftliche war mein Vater zuständig. Als alle Kinder schon grösser waren hat die Mutter gelegentlich ihr eigenes zusätzliches Geld verdient durch frühabends Büros reinigen oder frühmorgens Zeitungen austragen. Die Zeitungstour mit dem Velo hat sie aber auch gerne an eines der Kinder delegiert.

Im Grossen und Ganzen würde ich das Familienleben meiner Eltern als harmonisch bezeichnen mit einem gegenseitig respektvollen Umgang. Ich kann mich an keinerlei Beleidigungen oder wüste Auseinandersetzungen erinnern zwischen ihnen. Beide tranken keinen Alkohol, besuchten keine Restaurants und verbrachten alle freie Zeit zusammen mit ihren Kindern zu Hause, also auch keine Vereine und dergleichen. Mein Vater hatte in der Liegenschaft, im Garten mit Gewächshaus, dem Wasch-Haus, dem Schopf-Anbau, der Scheune, der freistehenden Garage-Werkstatt oder dem Bienenhaus immer irgendetwas zu tun.

Wir hatten keinen Fernseher und hörten Radio oder haben gelesen in Büchern und Zeitungen. Oft wurde am Stubentisch gespielt, Eile mit Weile gewürfelt. Später lernten wir jassen, zu Viert den Schieber. Musiziert wurde nicht, auch nicht gesungen ausser an Weihnachten bei Kerzenschein. Meine Schwestern lernten alle Blockflöte je für sich. Vater hatte aus seiner Jugendzeit noch eine kleine Handorgel, ich kam damit aber nicht über den Fritzli-Walzer hinaus. Das Einprägen von Musiknoten war mir zutiefst zuwider.

Ferien war ein Fremdwort, wir waren ein einziges Mal als Familie eine Woche im Reka-Feriendorf Albonago im Tessin. Mit der Bahn durch den Gotthard, wo uns Vater die Kehr-Tunnels erklärte mit der mehrmaligen Sicht der Kirche von Wassen. Im Feriendorf lebten wir in einem modernen Haus wie wir das noch nicht kannten. Bei schönem Herbstwetter wurde täglich gewandert. Dem Luganersee entlang auf dem Höhenweg durch die Rebberge, wo mir nur einen Schritt voraus eine Schlange den Weg kreuzte, nach Gandria. Oder durch Kastanienwälder zum Monte Brè. Auch mal weiter auf Schmuggler-Pfaden zum Monte Boglia an die Landesgrenze. Vater zeigte mir wie die Orientierung mit Landkarte und Kompass funktioniert. Und dass nachts der helle Polarstern immer Norden anzeigt und über das Sternbild vom grossen Wagen zu finden ist. Ausser dieser Woche waren meine Eltern nie in einem Urlaub. Sie haben zeitlebens beide nie ein Flugzeug bestiegen. Auch das Meer haben sie nicht mit eigenen Augen gesehen. Wir Kinder haben während Schulferien manchmal einzeln ein paar Tage auswärts verbringen können bei Verwandten. Als ich zum ersten Mal bei meiner Langnau-Grossmutter in die Ferien durfte, hätte ich mich unter den Stubentisch gesetzt und vor Heimweh geweint. Noch später, in einer Ferienkolonie in Laax, mussten mich die Eltern wieder holen weil ich vom Heimweh geplagt wurde. Ich war schon immer sesshaft und am liebsten zu Hause. Noch heute besteht bei mir das Risiko vom Ferien-Koller bei längerem Aufenthalt in fremder Umgebung.

Wir vier Kinder lebten in unserer Liegenschaft wie auf einer kleinen Insel die keine Wünsche offen lässt. Im Rückblick ein Paradies.

Meine Eltern erzogen uns gewaltfrei, wir wurden nicht geschlagen. Meistens genügte eine Androhung, beispielsweise der Verzicht auf Taschengeld, welches wir wenn ich mich richtig erinnere so ab der 2. Schulklasse bekamen im Umfang von etwa zwei Franken. Wirkungsvoll war auch die Drohung der Mutter, sie sage es dem Vati wenn er von der Arbeit heimkomme.

Im Haushalt war ich als einziger Sohn von Arbeiten dispensiert trotz gelegentlichem Protest meiner drei Schwestern. Obschon, die Mutter hat das Meiste ohnehin selber erledigt. Beim alljährlichen Frühjahr-Putz mussten alle mithelfen. Die Rosshaar-Matratzen und die Bettdecken wurden nach draussen geschleppt und kräftig durchgeklopft. An die Teppichklopf-Stange kamen die Läufer aus den Schlafzimmern und der Stubenteppich.

Am Samstag mussten wir jeweils in der Bäckerei einen Vierpfünder Brot abholen und gleich den nächsten bestellen. Ab und zu mussten wir auch Milch holen mit dem Kesseli. Zuoberst nach der steilen Hernerholzgasse war an der Einsiedelerstrasse eine Milch-Sammelstelle mit Lädeli. Gewöhnlich wurde Milch und Butter geliefert vom Milchmann, ins Milchbüchlein eingetragen und monatlich bezahlt.

Ob meine Eltern religiös waren weiss ich nicht, Religion und der Glaube von anderen war kein Thema. Gewarnt wurden wir Kinder vor einer privaten Bibelstunde in der Nähe, da sollen wir uns nicht ansprechen lassen, das sei eine Sekte. Die Traditionen lernten wir ohne irgendwelche Einbildungen. Zur Fasnacht, das war einfach sich verkleidet begegnen, backte Mutter selber die dünnen Küchlein mit Puderzucker und schneiderte uns Kostüme. An Ostern, das war das Frühlingsfest, wurde mit einem Anke-Lamm mit Butterzopf begonnen, als Mittagessen gab's Chüngel (vom Grossvater gemetzgt und im Schopf abgehangen). Die Eier zum Tütschen wurden selber gefärbt mit Zwiebel-Schalen, umwickelt mit Gräsern und Blumen für ein schönes Dekor. Am ersten August wurde mit Lampions dekoriert. Dann kamen die Dorf-Chilbi und schon bald wieder der Samichlaus, solange wir noch Angst vor ihm hatten und nicht wussten, dass unter dem weissen Bart der Onkel Heiri steckte. Nach dem Aufsagen der Verse genossen wir Lebkuchen und Grittibänz. Die Räbechilbi in Richterswil anfangs November wurde jedes Jahr besucht. Wir Kinder froren manchmal jämmerlich weil es zu kalt war um längere Zeit draussen stehend zu warten. Den Abschluss machte die Wiënacht abends am 25. Dezember mit den Kerzen am geschmückten Tannenbaum aus dem eigenen Wald und zuoberst einem Glöcklein-Spiel. Da mein Vater nicht den schönsten gesunden Baum schnitt, stand meist eher ein Chrutzli im Wohnzimmer. Zuerst wurden die bekanntesten Lieder gesungen und dann Geschenke geöffnet. Jahreswechsel Silvester, Heiligabend und Dreikönig hatten keine Bedeutung. Trotzdem brachte uns Mutter jedes Jahr einen König-Kuchen und Karton-Krone mit aus der Bäckerei.

Politisch waren meine Eltern sachbezogen und sonst neutral, soweit ich dies überhaupt einschätzen kann. Jedenfalls waren sie keiner Partei zugehörig. Mein Vater hat beim Zeitung lesen oft laut kommentiert und seine eigene Meinung geäussert. Das waren dann meistens ausführliche Belehrungen. Ich würde ihn als eher sachlich und sozial gerecht einordnen. Gelernt habe ich von ihm, die Tageszeitung zu lesen und mich darüber hinaus stets nicht einseitig, sondern umfassend zu informieren.

Meine Mutter war für mich die Geborgenheit in Person. Sie war einfach immer da und lebte für ihre Familie. Mit ihrer inneren Ruhe und Geduld entstand Harmonie von selbst. Nicht dass sie auch resolut den Gehorsam erzwingen oder wenn nötig laut werden konnte.

Sie wurde 1927 als jüngstes von 6 Kindern geboren in Langnau im Emmental. Der älteste Bruder war da schon 22, die älteste Schwester 19 Jahre. Nach der Schule absolvierte sie eine Verkäuferinnen-Lehre. Seit der Heirat mit meinem Vater 1951 war sie nie mehr berufstätig, sondern Hausfrau und Mutter. 1946 mit 19 wohnte sie in Bern und arbeitete dort beim Elektrogeschäft Berger im Verkauf. Wie eine Postkarte zeigt, wurde auch für kurzfristige Mitteilungen nicht das Telefon benutzt.

Mit 24 heiratete sie meinen 31-jährigen Vater, zog zu diesem auf den Bauernhof seiner Eltern in Horgen und brachte 1951 ihre erste Tochter zur Welt. Von ihrer Schwiegermutter sei sie von Anfang an abgelehnt worden, vermutlich weil sie bei der Hochzeit bereits guter Hoffnung war. Ich kann mich an kein einziges längeres Gespräch zwischen den beiden erinnern in all den Jahren. Und dazu war auch noch das Verhältnis Ehemann-Schwiegervater vorbelastet. Ihr Mann verliess sein Elternhaus 1939 im Streit, weil ihm der Vater die selbständige Landschaft-Gärtnerei verweigerte.

Meine Mutter war ausgeglichen, selbstsicher und duldsam. Sie wusste was sie wollte und was sie nicht wollte. Gerede von anderen störte sie nicht, die sollen doch. So konnte sie auch die Antipathie ihrer Schwiegermutter einfach wegstecken. Gewohnt wurde zwar im gleichen Haus mit zwei Eingängen, man sah sich, war höflich aber hatte sich nichts zu sagen und blieb distanziert über Jahrzehnte. Sie machte sich nichts daraus, sah grundsätzlich nur das Gute. Sie hat nie geraucht, Alkohol trank sie nur ausnahmsweise anstandshalber zum Anstossen in Gesellschaft.

Der Kontakt zu ihren Eltern und Geschwister war eher spärlich mit Ausnahme zur älteren Schwester Ida (meinem Gotti), welche ebenfalls in Horgen wohnte. Das Emmental war damals nicht gerade am Weg mit vier Kindern und wurde vielleicht einmal im Jahr besucht. Ihr Bruder Ernst war ein Direktor bei den Verkehrsbetrieben Zürich, seine Frau Toni war die Gotte meiner Schwester Ruth. Die Schwester Gret lebte bei Solothurn und war die Gotte meiner Schwester Thesi. Der Bruder Hans lebte in Zürich und kam ab und zu vorbeischauen. Meine Mutter ging später monatlich zwecks Reinigung in seine Wohnung und fand ihn 1981 im Alter von 58 tot hinter der Wohnungstür liegen. Sie habe über ihn hinweg steigen müssen um in der Wohnung telefonieren zu können.

In die Ehe mit der Aussteuer eingebracht hatte sie eine Nähmaschine Pfaff mit Pedal-Antrieb. Damit konnte sie nach Schnitt-Muster die Kleider selber herstellen. Ebenfalls hatte sie zwei dicke Bücher, ein Kochbuch und einen Leitfaden für die perfekte Hausfrau und Mutter. Was sie dann im Vollzeit-Dienst rund um die Uhr auch war.

Mit uns Kindern war die Mutter fürsorglich behutsam und nachsichtig, solange wir nicht über die Stränge schlugen. Bei Bedarf half sie bei den Hausaufgaben für die Schule. Diskutiert wurde nicht im Zweifel, wir mussten gehorchen. Sie kochte gerne und gut. Mein Vater verlangte zu jeder Mahlzeit voraus eine Suppe, der Salat wurde, anders wie heute üblich, erst zum Schluss gegessen. Zum Mittagessen wurden um 12.30 Uhr die Nachrichten auf Radio Beromünster gehört und da durften wir, wenn Vater dabei war keinen Mucks machen. Wir mussten aufessen und am Tisch sitzen bleiben bis alle fertig waren.

Zur Wiënacht trafen sich traditionell am 26. Dezember alle ihre Kinder mit Enkelkindern zum gemeinsamen Essen und anschliessenden Feiern. Die Enkelkinder waren gerne bei ihr zu Besuch, gelegentlich auch während dem Jahr. Zu runden Geburtstagen ihres Mannes wurde im Alter jeweils die Eichloch-Hütte oben im Wald angemietet und dort mit der nahen und weiteren Verwandtschaft gefestet.

Zwei Monate nach ihrer Verlegung in ein Pflegeheim wollte meine Mutter, jetzt ganz bettlägerig, nicht mehr weiterleben und verlangte nach der Freitod-Begleitung durch die Sterbehilfe-Organisation Exit. Als Neumitglied musste sie zuerst 3700 Franken einzahlen und durfte 93-jährig am 3. Juli 2020 im Beisein von zwei ihrer Töchter friedlich sanft entschlafen.

Mein Vater erscheint mit einer natürlich angeborenen Aura der Respekt-Person. Ernsthaft an der Sache interessiert und orientiert. Er war mündlich besser als schriftlich. Eher einer jener welche sich selber gerne reden hören. Er erzählte oft aus seinem Fundus an gelebter Erfahrung, wenn auch sich die Geschichten über die Jahre hinweg wiederholten. Er war umgänglich und zugänglich, konnte überall zu jedem Thema in eine Diskussion einsteigen oder selber ein Gespräch beginnen. Mit seinen Kindern gespielt hat er nicht, ausser manchmal am Abend mitgemacht beim Eile mit Weile. Er hat gerne gejasst, das war für uns dann später schon fast wieder zu viel wenn wir keine Lust dazu hatten.

Politisch hat er nicht Partei genommen, aber Wahlen und Abstimmungen waren ihm Pflicht. Die damals gängigen Klischees, die Vorurteile, hat er uns ohne gross hinterfragen weiter gegeben. Eine Abneigung hatte er vor allem gegen die Italiener, Tschingg genannt wegen ihrem Würfelspiel Cinque, welche in den 60er Jahren zu Tausenden vor allem als Saisonier in die Schweiz arbeiten kamen.

Er absolvierte nach der Sekundarschule eine Lehre als Landschafts-Gärtner in der Gärtnerei Strickler in Richterswil mit Kost und Logis. Bei der militärischen Aushebung zur Rekrutenschule 1939 wurde er für ein Jahr zurückgestellt (mit Körpergrösse 173 bloss 55 kg Gewicht) und schliesslich als Motorfahrer dem Hilfsdienst zugeteilt, wo er das Lenken von schweren Lastwagen lernte.

Die Lehrzeit beendet, hatte er den Wunsch, auf der elterlichen Liegenschaft im Herner selbständig eine Landschafts-Gärtnerei zu betreiben, was ihm aber von seinem Vater verweigert wurde und zum Bruch führte. Er suchte und fand eine Arbeit in Ostermundigen nahe Bern in der Gärtnerei Woodtli und zog dorthin um. 1946 kam er auf Wunsch seines Vaters zwecks Mithilfe wieder zurück in den Herner nach Horgen, weil seine Mutter für längere Zeit arbeitsunfähig wäre.

Gärtnerei Woodtli Ostermundigen, Gärtner

Baumschule Rusterholz Oberrieden, Gärtner und Lastwagen-Fahrer

Baubedarf Zürich, Lastwagen-Fahrer

Wegen seiner Angina Pectoris musste er aufhören beruflich Lastwagen zu fahren. Er besuchte eine kaufmännische Abendschule in Zürich zwecks Zusatz-Ausbildung.

Transport-Kontor Zürich, Rechnungsbüro

Landis & Gyr Zug, Lagerist

Seehotel Meierhof Horgen, Garagenchef

Parkhaus Hallenstrasse Zürich, Operator

Kläranlage Horgen, Betriebsassistent

Gemeindewerke Horgen, Vermessungsamt

Fähre Horgen-Meilen, Kassier

Stäubli Horgen, Privat-Gärtner

Zwischenzeitlich rauchte er die Sargnägel genannten Toscanelli-Stumpen, später dann schmale Brissago-Zigarren und verbrauchte Unmengen Treupel-Tabletten gegen seine Kopfschmerzen.

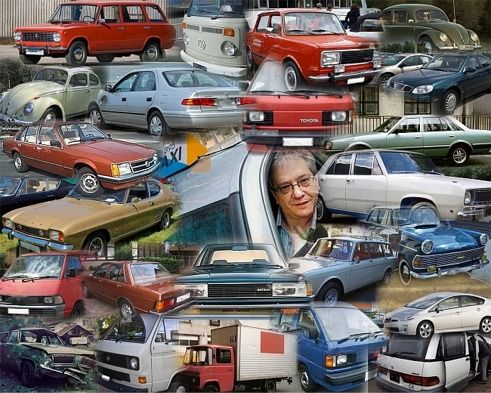

An seinen Autos hat er gerne gearbeitet mit Reparatur-Anleitungen aus dem Buchladen. In der alleinstehenden Garage im Herner konnten dicke Bahnschwellen unter dem Wagen entfernt und aus der Grube von unten her am Auto gearbeitet werden. Zuerst ein Fiat Topolino mit Faltdach und Reserverad am Heck, dann Simca1000, Simca1300, Renault16. Gegen Fahrzeuge aus England hatte er den Vorbehalt, die würden zu schnell rosten.

Er arbeitete immer, war nie arbeitslos. Trotz seinem eher bescheidenen Einkommen als Allein-Verdiener für die sechsköpfige Familie machten meine Eltern keine Schulden und uns mangelte an nichts. Allen vier Kindern wurde eine Berufslehre ermöglicht.

Mit seinen Geschwistern hatte mein Vater nur sporadisch Kontakt. Sein jüngerer Bruder war Gründer und Verleger vom Dreispitz-Zeitungsverlag in Zürich und Götti meiner älteren Schwester Ruth. Er kam jeweils kurz vorbei wenn er seine Eltern besuchte. Als mein Vater auf dem Weg zur Arbeit in Zürich mit dem Auto unverschuldet in eine Kollision verwickelt wurde, hat sein Bruder ihn nachmittags nach Horgen gebracht am Gehstock mit einem grossen Pflaster an der Stirn. Die Schwester Aline war Gotte meiner Schwester Regi und kam öfter zu Besuch. Sie war Handarbeit-Lehrerin in Zürich, ledig und streng gläubig in einer evangelischen Freikirche. Jede Weihnacht brachte sie allen Kindern Geschenke. Vaters Lieblingsschwester war die Hanna, welche ab und zu besucht wurde in Grüningen. Ihre Kinder waren einzeln auch mal ferienhalber bei den Grosseltern in Horgen.

Als die Erbschaft nach dem Tod beider Eltern verteilt war, arbeitete er noch wenige Jahre Teilzeit als Privat-Gärtner in Horgen für die Villa eines Industriellen. Nachher widmete er sich voll und ganz dem Unterhalt der Liegenschaft, die ihm nicht mehr gehörte.

Anders wie sein Vater war mein Vater mit den Nachkommen grosszügiger: Einem Schwiegersohn verhalf er mit rückzahlbarem Darlehen zum eigenen Optiker-Geschäft, einem anderen Schwiegersohn kaufte er ein Boot auf dem Genfersee und bestand dazu die Schiffer-Prüfung (selbst mit dem Boot gefahren ist er allerdings bloss 2-3 Mal). Mir ermöglichte er zusammen mit meiner Frau die Selbständigkeit durch Kauf eines Lebensmittel-Geschäftes in der Stadt Zürich. Sich selber gönnte er einen Plymouth Barracuda V8 aus Schweizer End-Montage und eine Handharmonika Hohner-Gola. Fortan nahm er Einzel-Unterricht am Instrument, wurde Mitglied in einem Orchester-Verein und besuchte Musiklehre-Vorlesungen an der Volkshochschule in Zürich.

Vor allem interessierte ihn nun die klassische Musik. Sein Cousin war Organist der reformierten Kirche Richterswil und er besuchte oft dessen Johann-Sebastian-Bach-Orgel-Konzerte. Seine Frau musste, wenn auch eher widerwillig, meist auch mit dabei sein.

1994 erfolgte der Umzug in eine Zwei-Zimmer-Wohnung der Alterssiedlung Tannenbach. Ein paar Jahre später verzichtete er freiwillig auf seinen Auto-Führerschein, weil er seine Unsicherheit merkte. Obwohl ich ihm von der Narkose im hohen Alter abriet, liess er sich nach jahrelangen Schmerzen mit 80 noch künstliche Hüften einpflanzen.

Eine sich schon länger ankündigende Demenz wurde schliesslich als Alzheimer erkannt und führte Mitte 2010 nach einem kurzen Spital-Aufenthalt zur Einweisung in ein Pflegeheim, wo er 2017 verstarb. Mutter besuchte ihren Gatten bis zuletzt jeden Sonntag. Als mich der Vater nicht mehr als seinen Sohn erkannte, habe ich auf weitere Besuche verzichtet.

Dieser Ehe entstammten 6 Kinder:

Ernst 1905, Ida 1908, Gret 1911, Willi 1913, Hans 1922, Ruth (meine Mutter) 1927

Bemerkenswert sind die Abstände zwischen den Kindern. Bei der Geburt meiner Mutter war ihr ältester Bruder bereits 22 Jahre, die älteste Schwester 19.

An meine Grosseltern mütterlicherseits habe ich nur noch eine verblasste Erinnerung. Ich durfte als Kind mehrmals jeweils im Sommer eine Woche zu ihnen nach Langnau ins Emmental.

Die ersten Nächte, bis sich Gewöhnung einstellte, wurde ich von den endlos langen Güterzügen geweckt, welche nur dreissig Meter vom Wohnhaus entfernt auf der Eisenbahn-Linie vorbei ratterten. Tagsüber konnte ich allein die Umgebung erkunden. Gerne stieg ich auf den hundert Meter höher gelegenen Mörker, ein naher Aussichtspunkt an der Flanke des Dorfberges von Langnau. Dort im Wald suchte ich nach speziell geformten Wurzeln, als ich, etwa zehnjährig, das Gefühl verspürte, angestarrt zu werden. Mich umschauend bemerkte ich in einiger Entfernung einen Mann, welcher mich beobachtete. Nachdem ich mehrmals die Richtung gewechselt hatte, war dieser Mann noch immer da. Erschrocken ergriff ich nun panisch die Flucht, rannte durch den Wald bergab ins Freie und durch hohes Gras einer Wiese zur einzigen Strasse im Seitental, wo ich noch nie war. Mit einem zufällig vorbei kommenden Pferdefuhrwerk konnte ich mitfahren bis zur Molkerei in der Nähe meiner Grosseltern. Fortan vermied ich die Alleingänge im Wald.

Die beiden gingen damals gegen die 80 Jahre zu. Der Grossvater war ein stiller, schmächtiger Mann, neben der stämmigen Grossmutter wie ein Schatten kaum vorhanden. Sie entsprach, wie meine Mutter, dem typischen Emmentaler-Modi; Pfarrer David Ris aus Trachselwald schrieb 1762 in seiner Beschreibung des Emmentals über die Emmentalerinnen: Die Weibspersonen sind gewöhnlich von starker und etwas besetzter Leibesgestalt, solche, die mit stark roten Wangen und fetten Leibs sind, werden unter die vorzüglichen Schönheiten gerechnet.

Mein Langnau-Grosmuëti war eine fürsorglich liebe und ruhige Frau, ich war gerne bei ihr und fühlte mich geborgen. Oft sass sie lesend im verglasten Eintritt über der Treppe zum Seiten-Eingang, von wo aus sie den Überblick hatte auf die Hauptstrasse und die dort vorbei gehenden Menschen.

Im Untergeschoss mit Oberlicht-Fenstern befand sich die frühere Werkstatt mit zwei grossen Tischler-Bänken aus Holz, einst Arbeitsplätze für das Handwerk meines Grossvaters.

Eine Mansarde mit separatem Treppen-Zugang wurde von einem Cousin bewohnt, welcher von den Grosseltern aufgenommen worden war, nachdem seine Mutter den Vater, ihren Sohn, verlassen hatte. Seine Schwester kam zu ihrer Tante, meiner Gotte, in Horgen.

Johann und Emma Ramseier-Flückiger fanden im hohen Alter zur Pflege Aufnahme in Horgen bei der Tochter Ida Grivel-Ramseier (meinem Gotti). Das Haus an der Burgdorfstrasse in Langnau wurde verkauft. Emma verstarb 1969 mit 84, Johann 1972 mit 89 Jahren.

Mein Urgrossvater Hans Heinrich Pfister, Landwirt im Neuhaus am Rain in Schönenberg verstarb 1909 jung im Alter von erst 48 Jahren. 1882 wurde er wegen einem Herzleiden vom Militärdienst dispensiert. Der Hof wurde verpachtet. Die beiden Kinder Kaspar (mein Grossvater) und Meta kamen unter die Vormundschaft ihres Onkels Arnold Pfister. Kaspar absolvierte eine landwirtschaftliche Ausbildung auf dem Hof von Rudolf Treichler in Samstagern. Die Tochter Meta fand zusammen mit der Mutter Unterkunft bei deren Bruder Konrad Rusterholz-Höhn auf dem Hof zur Buechen in Schönenberg.

Mit Mai 1914 übernahm der nun volljährige Kaspar das väterliche Neuhus als Heimwesen zu Eigentum und Bewerbung auf eigene Rechnung, worauf die ganze Familie, also Mutter und Schwester, wieder dort einzog. 1918 verkaufte er den Hof an die Familie Lardi und erwarb für 78'000 Franken von seiner Tante Seline, Witwe von Landwirt Walter Heinrich Höhn, den Hof im Herner in Horgen (mein Elternhaus) und zog dorthin.

Meta, geb. 1903, kam nach Abschluss der Sekundarschule nach Arosa und arbeitete dort in der Konditorei Simmen an der Kasse. Bereits in Arosa lebte ihre Cousine Martha Emma Pfister, das einzige Kind von Arnold Pfister und Emma Rusterholz. Diese war nach der Schulausbildung in die Saison-Hotellerie geschickt worden, wurde lungenkrank und kam deshalb nach Arosa wo sie den Postbeamten Richard Max Keller heiratete. Die beiden besassen in Arosa mehrere Häuser, deren Wohnungen vorwiegend an Kurgäste vermietet wurden. Das Paar bekam trotz bester Absicht keine Kinder. Nachdem einst Hanna Pfister, Tochter von Kaspar im Herner Horgen bei Kellers in Arosa in den Ferien war, habe Marthas Vater Arnold seinen Neffen und ehemaliges Mündel Kaspar angefragt, ob er nicht seine Tochter Hanna weggeben würde, weil seine Tochter Martha an dieser Gefallen gefunden hätte. Es habe meine Grossmutter sehr getroffen und Arnold habe nie mehr im Herner in Horgen vorbeikommen dürfen.

Mein Grossvater heiratete 24-jährig 1919 die 23-jährige Seidenweberin Alina Laura Leuthert von Ludretikon in Thalwil, Tochter eines Fergger-Meisters in der Seidenweberei mit eigener Web-Stube in Einsiedeln. Grossvater habe getrunken, sauren Most (Apfelwein, Alkoholgehalt mit Bier vergleichbar) und dann betrunken seine Frau geschlagen bis er mit Kontaktverbot für einen Monat von seiner Familie entfernt wurde und nachher unter Kontrolle war durch die Drohung seines Schwiegervaters, er würde seine Tochter samt Kindern nach Einsiedeln holen. Mein Vater habe sehr, auch noch später, darunter gelitten, weil er als Kind vom betrunkenen Vater abgeschlagen worden sei.

Dieser Ehe entstammten 4 Kinder:

Robert 1920 (mein Vater), 1921 Aline, 1923 Hanna, 1925 Hans-Heinrich

Obschon im gleichen Haus wohnhaft sah ich meine Grossmutter eher selten. Sie lebte zurückgezogen. Draussen war sie im Garten, pflegte Gemüse oder war beim jäten. Ich habe nie einen gefühlsmässigen Bezug zu ihr entwickelt.

Anders mein Grossvater. Der war immer irgendwo beim werken und störte sich nicht an uns Kindern. Sonntags nahm er mich manchmal mit auf Reise, immer allein ohne seine Frau. Er hatte Nitro-Glyzerin in der Jackentasche für sein Herz und zeigte mir jedes Mal wo er das hatte, für den Fall der Fälle. Ich half ihm bei der Arnika sammeln, welche dann im Schnaps-Bad an die Sonne gelegt wurden. Oder in den Sihlwald durfte ich mit zum Bürdeli (Reisigbündel) machen. Er hatte zwar eigenen Wald, aber da waren mehr Äste am Boden. Den zusammenklappbaren Bürdli-Bock geschultert mit der Bahn durch den Tunnel nach Sihlbrugg und dort hinauf in den Wald. Ich musste die Äste zutragen und er schnitt sie zurecht. Ich freute mich jeweils auf die Pause mit einem Süssmost, Cervelat und Brot. Die Bürdeli wurden dann von meinem Vater mit dem Auto in den Herner überführt.

Eines Tages, als mein Vater die Ruhe in der Nachbarwohnung bemerkte und niemand reagierte, stieg er über eine Leiter durch ein Fenster in die Wohnung und fand seine Mutter in der Küche am Boden liegend. Sie war hingefallen und konnte nicht mehr aufstehen. Seit Jahren war bei ihr zunehmend, wie damals gesagt wurde, die Arterien-Verkalkung feststellbar an einem starren Blick. Der Grossvater lag schlafend, aber tot in seinem Bett. Sie kam noch ins Spital und verstarb dort gleichen Jahres 1971.

Mit Jahrgang 1953 werde ich bei den mittleren Generationen der sogenannten Babyboomer eingeordnet.

Der starke Anstieg der Geburtenraten zwischen dem Ende des Zweiten Weltkrieges und dem Pillen-Knick Mitte der 1960er-Jahre wird als Babyboom bezeichnet. In der Zeit des Babybooms war die durchschnittliche Kinderzahl pro Frau und damit auch die Gesamtzahl der Geburten, im Vergleich zu den vorherigen und den nachfolgenden Jahren, deutlich höher. Diese Periode ist auch als Wirtschaftswunder in Erinnerung. Es herrschte eine positive Aufbruch-Stimmung und Hoch-Konjunktur. Die fruchtbaren Nachkriegsjahre werden auch das goldene Zeitalter von Ehe und Familie genannt, in dem eine grosse Kinderschar erwünscht und auch finanzierbar war. Mitte der 1960er-Jahre gingen die Geburtenzahlen drastisch zurück. Ursache dafür waren nicht nur die verbesserten Methoden der Verhütung, sondern auch Tendenzen zur Individualisierung in der Gesellschaft. (Statistisches Amt des Kantons Zürich, Baumberger 2005).

Durch den gegenteiligen Tatbeweis der Weltkriege wurde für meine Eltern der bisher gläubige Schön-Geist von Universität mit Philosophie und Religion zwecks Nachfolge-Prägung weitgehend hinfällig und durch ein individuelles, kritisch zweifelndes Misstrauen ersetzt. Gedanklich war ich meinem eigenen Denk-Vermögen überlassen, wie vermutlich viele andere der Nach-Kriegs-Generationen ebenfalls.

Nach der Geburt das Familienfest der Taufe. Die Aufnahme der Nachkommen in die soziale (Seelen-)Gemeinschaft wird schon vor Jahrtausenden sichtbar in keltischer Kultur, wo Benelos mit dem Festakt Beltaine (1. Mai) die Taufe vornimmt damit der Lebensbaum weiter getragen wird (ein Bild dieser Szene ist zu finden im berühmten Silber-Kessel von Gundestrup). Inwiefern die heute zunehmend übliche Praxis der blossen Eintragung in die staatlichen Personen-Register zur Aufnahme genügt wird sich noch zeigen.

Obschon meine Eltern beide keine Kirchgänger waren, sie haben alle vier Kinder taufen lassen in der Reformierten Kirche Horgen. Dort, wo sie ihre Kirchensteuer bezahlten, obwohl sie keine Predigt besuchten und nicht im heiligen Buch lasen.

Religion war bei uns zu Hause nie ein Thema. Ich habe weder mit Mutter noch mit Vater je über ihren oder meinen Glauben gesprochen und wurde von ihnen auch nicht diesbezüglich angefragt oder beeinflusst. Der persönliche Glaube von anderen war sozusagen tabu. Anders meine Grossmutter in Langnau. Als ich etwa fünfjährig erstmals bei ihr mehrere Tage zu Besuch sein durfte, setzte sie sich beim gute Nacht wünschen zum Beten an mein Bett und musste mir dann erst mal erklären was das genau sein soll. Am nächsten Tag vor dem Mittag-Schläfchen setzte ich die neue Erkenntnis gleich um und so betete ich innig um 20 Rappen für eine Glace in der Molki. Als ich nach dem Schlaf am vereinbarten Ort nichts vorfand, war ich masslos enttäuscht und die Sache mit dem lieben Gott hatte sich einstweilen erledigt für mich.

Tauf-Gotte war Ida Grivel-Ramseier, die 19 Jahre ältere Schwester meiner Mutter. Ida lebte schon länger in Horgen, zuerst sogar in einem Nachbarhaus beim Herner. Mein Gotti wohnte später etwa 2 Kilometer entfernt und wurde von mir als Kind gerne besucht. Zum einen wegen der feinen Himbo-Limonade, welche sie immer für mich bereit hielt und vor allem wegen dem Fernseher, wo ich jeweils die Serienfilme von Fury oder Lassie sehen durfte. Ihr Mann Heiri, Friedhof-Gärtner in Horgen, lag nach dem Feierabend während dessen auf dem Divan und las stets in einem Wildwest- oder Jerry-Cotton-Roman-Heftli. Auf dem Weg zu ihr an der Zugerstasse befand sich ein Hufschmied, wo ich manchmal zusehen konnte, wie unter dem Vordach ein Pferd beschlagen wurde, nachdem der Schmied das glühende Eisen auf dem Amboss gehämmert hatte.

Tauf-Götti war Hans Leutert-Leuthert, Ehemann von Martha, der Schwester meiner Grossmutter. Im Stammbaum sind beide von Ottenbach. Nach der Reformation anfangs 16. Jahrhundert behielten die katholischen Leuthard den Namen, die reformierten bevorzugten nun Leuthert und Leutert. Hans wohnte in Einsiedeln im eigenen Einfamilienhaus, das ehemalige Elternhaus seiner Frau und war Textil-Handelsreisender. Er besuchte meine Mutter sporadisch, um wieder eine Bestellung aufzunehmen für neue Calida-Unterwäsche, Schlafanzüge oder Bettwäsche. Mutter seufzte manchmal, wenn das Haushaltgeld ohnehin schon überstrapaziert war und der Hans jetzt auch noch unerwartet vorbeikam. Mit dem Götti hatte ich keinen Kontakt, freute mich aber über gelegentliche Geburtstag- oder Weihnachtsgeschenke per Post. Zur Konfirmation schenkte mir der Götti meine erste Uhr, eine automatische Mido-Armbanduhr.

Auch von Hand musste gemäht werden. Im Gerätehaus neben dem Wasch-Haus hingen Sensen und Rechen. Daneben standen Gabeln und der mobile Dengel-Bock. Das Gras wurde nun nicht mehr benötigt und zur Gras-Teeri, der Gras-Trocknungs-Anlage Beichlen gebracht von wo das Heu nicht mehr in den Herner zurückkehrte. Mancher Schnitt wurde auf dem Misthaufen im Garten deponiert, wo Gurken wuchsen und aus dem Kompost mittels Umschichtung am Schluss neue Garten-Erde ausgesiebt wurde. Die Gülle aus der Jauchegrube unter dem Plumpsklo wurde bei Bedarf abgepumpt und mit sechs Meter langen, verzinkten Eisenrohren zum Spritz-Schlauch auf der Wiese geleitet.

Der Ackerbau wurde auf den grosszügig bemessenen Gemüse-Garten für den Eigenbedarf reduziert. Die Garten-Beete vor dem Haus waren mit Stein-Platten eingefasst und konnten zu Zweit mit Glasfenstern abgedeckt werden, welche am Kopf der Beete gestapelt waren. Spannend war jeweils die Suche nach einer Werre (Maulwurfs-Grille) wenn wieder eine im Beet vermutet wurde.

Mein Grossvater war jetzt über 60 und brauchte nach dem Landverkauf kein Einkommen mehr. Bald wurde auch der Hühnerhof hinter dem Waschhaus beim Bienenhaus aufgehoben. Das Hühnerhaus wurde zu einem Kaninchen-Stall umgebaut. Ausser den Bienen und Kaninchen waren auf dem Bauernhof jetzt nur die Katzen (einen Hund hatten wir nie). Immer viele Katzen, deren Anzahl auf die damals übliche Weise nicht Tierschutz gerecht reguliert wurde. Und da waren noch die Feldmäuse, denen der Grossvater nachstellte indem er Draht-Fallen in deren Gänge platzierte.

Beibehalten wurden nebst dem Saison-Gemüse die Obstbäume (Äpfel, Birnen, Zwetschgen, Pfirsich), die Beeren (Himbeere, Erdbeere, Brombeere, Johannisbeere, Holunder) und die Schnitt-Blumen. Im Gewächshaus, dem Wasch-Haus angebaut mit Zugang von diesem, wurden aus den Samen die Setzlinge kultiviert.

Im Schopf, das war ein Anbau vom Wohnhaus, stand eine imposante Most-Presse mit Riemen-Antrieb. Mit dem elektrisch betriebenen Warenlift wurden die Obst-Harassen ins Obergeschoss gebracht zur Lucke der Obstmühle. Von einem Elektromotor aus setzten breite Lederriemen über Holzräder die messerscharfen Klingen der Häcksel-Einrichtung in Betrieb. Das Obst wurde oben in den Häcksler geleert und die Schnitzel fielen in ein Rund aus dicken Latten wie in ein grosses, oben offenes Fass. Dann wurde ein Deckel aufgesetzt und das Getriebe von Häckseln auf Pressen umgestellt. Der Antrieb erfolgte nun über einen Spindel, welcher den Deckel nach unten drückte und das zerkleinerte Obst auspresste. Der goldfarbene Most sprudelte aus einem Rohr in den grossen Bottich neben der Presse. Ein unvergessenes Erlebnis, diesen noch schäumenden frisch gepressten Süss-Most zu trinken.

Vom Schopf führte eine Rampe aus dicken Holzbrettern in den Natur-Keller des Wohnhauses. Dort standen noch vier mannsgrosse Eichenfässer, die aber keine Verwendung mehr fanden. Der Most für den Eigenbedarf wurde in tragbare 25-Liter-Standflaschen abgefüllt. Der pasteurisierte blieb Süssmost, der andere vergärte zum Sure-Most. Press-Rückstand (Trester) wurde im Fass vergärt und später im Wasch-Haus mit der eigenen Brennerei zum Träsch verarbeitet. Der hochprozentige Schnaps (bis gegen 80%) wurde bei uns nie pur getrunken, sondern zur Aromatisierung von Kaffee verwendet.

Ebenfalls im Schopf war die Brennholz-Säge mit Schiebetisch. Unten auf drei Seiten geschlossen zum Auffangen vom Sägemehl. Im Herner wurde bis zuletzt mit Holz geheizt aus dem eigenen Hernerholz oben am Berg. Das Holz musste mit der Säge zugeschnitten und zuletzt mit dem Beil in ofengerechte Stücke gespalten werden. Nach dem Bau der Autobahn N3 war der Wald von 10'700 m² auf noch 6008 m² geschrumpft.

Aus diesem Umfeld heraus begann 1958 meine Schulzeit. Die selber nicht aktiv religiösen Eltern schickten mich trotzdem in die freiwillige reformierte Sonntag-Schule. Dort erzählte uns eine Frau von den Gleichnissen im christlichen Kontext. Der barmherzige Samariter, der verlorene Sohn und dergleichen mehr. Faszinierend fand ich die Kollekte: Beim Einwurf der obligaten zwanzig Rappen nickte das auf dem Kästchen montierte "Negerli" mit dem Kopf (Menschen mit schwarzer Hautfarbe wurden damals korrekt mit Neger bezeichnet).

Der Kindergarten Brunnenwiesli war in 550 Metern Distanz an der Einsiedlerstrasse, welche mit 30 Meter Höhenunterschied weiter oben über den steilen Hüsliweg erreichbar war. Im Kindergarten lernte ich (mit Mühe) die Schuhe binden. Die Laus-Tante untersuchte alle auf Kopfläuse. Meine Mutter musste mich einmal begleiten, weil ich Angst hatte zum Besuch, da mir auf halbem Weg im Stocker-Rank ein schon älterer Schüler auflauerte und mich drohend bedrängte. Nachdem sie diesen stellen konnte habe ich ihn nie mehr gesehen.

Der Weg zum Kindergarten führte bei einer Metzgerei an der Einsiedlerstrasse vorbei. Eines Tages hörte ich zusammen mit zwei anderen auf dem Heimweg aus dem Hinterhof lautes Gebrüll. Eine Kuh weigerte sich das Gebäude zu betreten. Wir kletterten im Durchgang hoch zu einem offenen Oberfenster und sahen, wie die Kuh drinnen nach dem Bolzenschuss wie vom Blitz getroffen umfiel, das Blut nach dem Schnitt am Hals über den Boden strömte. Dann wurde sie an den Hinterbeinen hochgezogen und mit Wasser abgespritzt. Dabei wurden wir entdeckt und mit einem Wasserstrahl verscheucht. Den Gestank oder besser den eigenartigen Geruch vom Schlacht-Raum habe ich noch heute in meiner Nase wenn ich daran denke. Jedenfalls habe ich seit Kindheit zum Essen lieber kein Fleisch. Essen kann ich zwar alles, aber ob es mir schmeckt kann ich erst sagen wenn ich das Fleisch gekostet habe. Heikel meinen einige, andere sagen kulinarischer Tief-Flieger, egal, über Geschmack lässt sich nicht streiten. Zu Hause habe ich auch schon früh meinem Grossvater zusehen können wie er im grossen Wasch-Haus mit der Axt dem Huhn den Kopf abschlug oder dem Kaninchen den Kleinkaliber-Schuss setzte, an ein Brett hängte, aufschlitzte (die Innereien fielen in eine grosse Schaufel und wurden im Garten vergraben) und dann das Fell abzog.

Bedingt durch meinen Wohnort musste ich wegen neuer Klasseneinteilungen verschiedene Schulhäuser besuchen. Die 1. Klasse im Schulhaus Tannenbach (500 m Nordwest), die 2. und 3. Klasse im alten Dorfschulhaus (800 m Südost), die 4. Klasse in einem Pavillon-Provisorium beim Spital, die 5. und 6. Klasse wieder im Tannenbach. Die Sekundarschule dann im Berghalden-Schulhaus.

Den Schulstoff lernte ich problemlos. Als geborener Minimalist hatte ich keine Bestnoten, aber immer so zwischen gut und genügend. Am ersten Schultag, als meine begleitende Mutter bereits wieder weg war, habe ich kurz traurig weinen müssen weil mich die Lehrerin beim verteilen der Bleistifte übersehen hatte. Sie bemerkte das Missgeschick aber sofort und alles war wieder gut. Warum ich im Zeugnis bis zur 6. Klassen im Betragen durchgehend ein befriedigend oder unbefriedigend hatte weiss ich bis heute nicht. Vor die Türe gestellt wurde ich auch mal in der 2., aber vorher noch eine Ohrfeige dazu erhielt ich nur ein einziges Mal in der 5. Klasse. Ich blieb dann nicht vor der Schulzimmertüre sondern ging nach Hause und weigerte mich, weiter zur Schule zu gehen. Erst als mein Vater mit dem Lehrer ein Gespräch geführt hatte (ohne mich) war ich wieder zum Schulbesuch bereit.

Selber zu lesen begann ich mit Sprechblasen zu Bildern. Zuerst Globi-Bücher, Tim und Struppi war gratis in Apotheken, Fix-und-Foxi-Heftli vom Kiosk (Micky-Maus mochte ich nicht). Das Heftli holte ich selber am Kiosk, die Gratis-Selbstbedienung mit von der Seite anschleichen, vom Aushang abhängen und nach hinten wegrennen funktionierte bloss ein einziges Mal, nachher war das Heft im Innern.

So ab der 4. Klasse begann ich vermehrt zu lesen. Bebilderte Silva-Bücher und Hefte vom Jugend-Schriften-Werk (SJW). Tante Aline schenkte mir zur Wiënacht das Buch Winnetou von Karl May und dann jede Weihnacht einen Folge-Band. Ich las gern und viel, auch verbotenerweise nach Lichterlöschen unter der Bettdecke mit Taschenlampe. All die Jugendbücher wie die schwarzen Brüder, Onkel Toms Hütte, Kummerbuben, die rote Zora usw.

Zum Indianer spielen benutzten wir selber gemachte Pfeilbogen. Bäume waren vorhanden für den Marterpfahl. In der Senke vom damals noch nicht kanalisierten und eingedohlten Holzbach schloss ich echte Blut-Freundschaft mit einem Kameraden durch (leichtes) Ritzen der Handballen mit einem Sackmesser.

In der Nachbarschaft befanden sich ein Platten-Lager eines Gartenbau-Unternehmens und zwei Baracken, als Unterkunft für dessen italienischen Mitarbeiter. Zwischen den Platten kletterte ich mit Kameraden herum beim Räuber- und Polizei-Spiel. Ich hatte nach längerem Sehnen nun ebenfalls einen silbernen Chäpsli-Revolver aus Kunst-Stoff und konnte mich damit fühlen wie der berühmte Wyatt Earp im Wilden Westen in Amerika. Als ich mal alleine zwischen den Platten auf Erkundungstour war und zwischen ihnen hoch kletterte, löste sich das Abstand-Holzstück, fiel hinunter und die ganze Plattenreihe kippte gegen mich. Ich war eingeklemmt, zum Glück unterhalb vom Brustkorb, so konnte ich weiterhin atmen. Nach langem vergeblichen Rufen und Ausharren, es begann schon langsam zu dunkeln, hörte mich endlich ein heimkehrender Arbeiter und befreite mich aus meiner misslichen Lage.

Während dem Bau der Autobahn N3 Mitte der 60er-Jahre stiegen wir am schulfreien Mittwoch-Nachmittag jeweils hoch zur Baustelle und suchten nach herum liegenden leeren Bierflaschen der Bauarbeiter, welche wir dann bei einer Rücknahme-Stelle in Geld umwandeln konnten. Viele waren das nicht, aber für uns war jeder Rappen eben ein Rappen mehr.

Am See unten war ich oft, in der Boot-Haab stiegen wir unbeaufsichtigt ins tiefe Wasser noch bevor wir richtig schwimmen konnten. In der umzäunten Parkanlage nebenan befand sich ein Bootshaus, aufgehängt war eine alte Luxus-Jacht, die wir vom See her kommend entdeckten und drinnen staunend untersuchen konnten. Im Schwimm-Unterricht der Schule reihte ich mich zu Beginn gleich bei den Schwimmern ein obwohl ich erst den Hunde-Schwumm konnte. Richtig Brustschwimmen lernte ich aber schnell selber noch bevor das bemerkt wurde. Zum Baden ging Mutter schon früh mit uns in die Badeanstalt Seerose. Per Zufall sah ich wie meine zwei Jahre jüngere Schwester an der Ufermauer gerade den untersten Tritt einer Einstiegstreppe ins Wasser verliess und mehrmals verschwand und wieder auftauchte. Selber noch zu klein zum Eingreifen blieb mir nur das schreien und sie wurde aus dem Wasser geholt bevor sie ganz untertauchte. Bis ich mich den Kopfsprung vom Dreimeter-Sprungturm traute, habe ich erst jahrelang zugeschaut.

Bei der Haab haben wir auch gefischt. Ich hatte eine richtige Angler-Rute mit allem Zubehör. Gefangen haben wir selten mal ein Läugeli, dem wurde mit dem Daumen hinter dem Kopf gedrückt bis das Knacken spürbar war, die untere Seite aufgeschlitzt und die Innereien dem See zurückgegeben. Zu Hause wurden die Schuppen von mir geschabt und der Fisch von meiner Mutter speziell für mich gebraten.

In der 6. Klasse nahm mich ein Schulkamerad mit zu seiner Pfadfinder-Übung am Samstag-Nachmittag. Mir gefiel die Kameradschaft in der Gruppe, ich wurde angenommen und bald getauft, indem ich im Wald überfallmässig in einen Sack gesteckt und in eine Höhle verschleppt wurde. Dort wurde ich befreit und musste zur Aufnahme einen ekelhaft grausigen Saft trinken. Ich hiess nun Hecht in der Gruppe Elch im Stamm Troja. Von nun an galt das Motto: Allzeit Bereit! Jeden Tag eine gute Tat. Meine Eltern kauften mir die Ausrüstung, auf die ich mächtig stolz war: den Gurt mit Pfadfinder-Schnalle, Hemd, Halstuch mit dem Krawattenring aus Metall. Neugierig las ich in der Pfadfinder-Bibel und übte Schnur-Knoten nach den Zeichnungen. Im Sommer 1966 durfte ich an einem nur alle 14 Jahre stattfindenden Bundeslager teilnehmen (Domleschg/Bonaduz). Zum ersten Mal im Zelt und gleich eine Woche lang.

Mein Noten-Durchschnitt genügte zum Übertritt in die Sekundar-Schule. Für die 1.5 Kilometer lange Strecke mit 60 Meter Höhenunterschied zum Berghalden-Schulhaus durfte ich das Fahrrad meiner Mutter benutzen. Öffentlicher Nahverkehr mit Bus war damals unbekannt. Im nächsten Winter nahmen mich die Eltern eines Schulkameraden an einem Sonntag mit zum Skifahren in Einsiedeln. Ich hatte nur ein altes Ski-Paar ohne Sicherheits-Bindungen und war noch nie Ski fahren. Prompt blieb ich am Hügel hinter dem Kloster mit einem Spiralbruch am rechten Unterschenkel im Schatten liegen. Mit dem Rettungs-Schlitten und Ambulanz zum Arzt vor Ort für einen provisorischen Gips. Mein Vater holte mich ab mit seinem Auto, da ich die ganze Rückbank für mein Bein benötigte. Am nächsten Tag wurde das Bein definitiv gerichtet und das Ganze von den Zehen bis und mit Oberschenkel eingegipst. Dann musste ich drei Monate im Bett liegen bleiben bis ich einen Gehgips am Unterschenkel erhielt. Eine Schul-Kollegin brachte mir den aktuellen Schulstoff jeweils nach Hause zum Lernen. Im nächsten Sommer im Pfadi-Lager am Aegerisee verfehlte ein Kamerad den Ball beim Fussball-Spiel mit Wander-Schuhen und traf exakt meinen geschwächten Unterschenkel. Der Knochen war zum Glück nur angerissen, aber weitere drei Monate Gehgips standen bevor. Seither habe ich bis zum heutigen Tag keinen Sport mehr betrieben mit Ausnahme einer Vita-Parcours-Phase anfangs der 90er-Jahre wegen einer Diskushernie am Lendenwirbel. Dem Knochengerüst mit seinen Gelenken hat die sportliche Inaktivität durchaus nicht geschadet, wenn ich heute mit anderen vergleiche.

Ein Projekt Schülerzeitung wurde gestartet und der Hauptlehrer berief mich zum Chef-Redaktor. Vermutlich weil ich im Deutsch schriftlich manche Bestnote hatte. Gleichwohl hat sich meine tiefe Abneigung damals gegen das Lernen von Grammatik erhalten. Ich muss noch heute erst nachschauen, was denn ein Plusquamperfekt sein soll. Weil mich das nie interessierte. Für mich zählt Schrift zum gestalterischen Element der Sprache und bedarf zum Ausdruck keiner vorgesetzten Zwänge. So wirkte denn auch später zum Beispiel der kategorische Imperativ von Kant auf mich wie eine Form von höherem Blödsinn (was nicht abwertend verstanden werden soll, sondern zeigt, dass meine Ablehnung von jenem, was bildungssprachlich und in Medien als die Kultur geführt wird, bereits in meinem angeborenen Sprachgefühl wurzelt). Wichtig ist mir, auch von Menschen ohne grösseren Wortschatz verstanden zu werden, indem ich bewusst möglichst wenige Fremd-Begriffe verwende, vor allem griechisch und lateinischer Herkunft, obschon ich diese, [die Synonyme], ebenfalls kenne und anwenden könnte. In dieser Zeit mit und beim selber Schreiben begann bei mir die Selbst-Betrachtung, wer bin ich und ihr Zusammenhang mit dem politischen und dem kulturell sozialen.

Die früheren kameradschaftlichen Zweier-Beziehungen haben sich in der 8. Klasse erweitert zu je für sich verschworenen Gruppen. Wir trafen uns in der Freizeit bei jenen, welche bereits einen Schallplatten-Spieler besassen und hörten die neu aufkommende Beat-Musik der Pop-Kultur, die bei manchen Eltern als unerträglicher Lärm verpönt war. Gemeinsam begann das Denken. Was denn nichts sein könnte wenn nichts ja nicht ist und dergleichen mehr. Bei Abwesenheit von Eltern wurde in der sturmfreien Wohnung im Halbdunkel am Boden sitzend oder liegend zu psychedelischer Musik geträumt, auch mal angeregt mit dem Duft vom Klebstoff aus Revell-Modellbausätzen. Alkohol liessen wir nach einer erstmaligen Untersuchung in Ruhe, die vielen verschieden Flaschen in der Hausbar führten rasch zum Abbruch der Übung. Geraucht hat niemand, während der gesamten Schulzeit und auch im ganzen Schulhaus nicht. Der Erstkontakt mit Tabak fand damals traditionsgemäss am Schul-Silvester bereits in der Primarschule statt, aber nur zur Befriedigung der Neugier wie das schmecken würde.

Nebst der Schule begannen im letzten 9. Schuljahr zusätzlich der Konfirmanden-Unterricht im Kirchgemeinde-Haus und der obligatorische Kirchenbesuch am Sonntag. In der Kirche waren die vordersten Reihen für die Konfirmanden reserviert und wurden während dem ganzen Gottesdienst vom streng auf Ruhe und Ordnung bedachten Kirchen-Sigrist überwacht. Diesem mussten wir jeweils einen Coupon mit Namen aus unserem Kontroll-Block abgeben. Die Vermittlung der reinen Lehre erzeugte bei mir einen Gegensatz zur tatsächlichen Information. In Vietnam bombardierten christliche Amerikaner eine unschuldige Zivil-Bevölkerung mit Napalm-Bomben. Da konnte etwas nicht stimmen. Zu Hause schrieb ich in meinem Zimmer gross das gelernte gemeinsame Gebet "Unser Vater" an die Wand und illustrierte die Satzteile mit entsprechenden Farb-Bildern vom Vietnam-Krieg aus Zeitschriften. Unser tägliches Brot gib uns heute - mit B-52 Bombern? Ich wollte aus diesem Verein aussteigen, konnte das aber erst nach der Konfirmation, weil damals die religiöse Selbst-Bestimmung erst ab 16 Jahren möglich war.

Während der Schulferien verdiente ich mit Hilfsarbeit mein erstes Geld bei einer der angebotenen Ferienstellen für Schüler in einer Buchbinderei in Zürich. Als die Frage aufkam, was ich nach der Schule einmal werden möchte, hatte ich irgendwie keine Ahnung davon, was mit dieser Frage überhaupt angesprochen würde. In meinem erwachsenen Umfeld überwog die Meinung, ich sollte Lehrer werden. Noch weiter in eine noch höhere Schule wollte ich aber nicht. Also Berufsberatung, wo meine Tests den Berater zum Ergebnis führten, der Beruf als Schriftsetzer wäre für mich geeignet. Zum Glück war mein Vater anderer Ansicht. Tatsächlich wurde das Buchdruck-Verfahren schon ein paar Jahre später vom Offset-Druck abgelöst und die Schriftsetzer dadurch überflüssig. Vater hat mir letztendlich eine kaufmännische Lehrstelle in einem Fachzeitschriften-Verlag in Zürich besorgt durch Vermittlung seines Bruders, welcher in Zürich den Dreispitz-Zeitung-Verlag gegründet hat und führte.

Bereits vor-pubertär haben wir Knaben in der Primarschule beim gemeinsam nackt duschen nach der Turnstunde bemerkt, zwei unserer Klassenkameraden hatten deutlich längere Schnäbeli als die anderen. In der Volksschule wurde damals überhaupt nicht aufgeklärt. Wir wussten nichts vom genetisch bedingten Unterschied zwischen Blut- und Fleischpenis in der Anatomie der Männer. Der in Europa überwiegend vorhandene Blutpenis ist in schlaffem Zustand kleiner als der seltenere Fleischpenis. Im erregten, versteiften Zustand werden aber beide ungefähr gleich gross. Die Natur hat, von Ausnahmen abgesehen, alle Männer gut bestückt und nicht bloss jene Minderheit, welche sichtbar mehr zu sein scheint. Eine Beule in der Hose macht noch keinen Adonis, im Gegenteil, denn die Abbildung zeigt den kleineren Blutpenis.

Im gleichen Jahr in einer Schul-Turnstunde machte ich die nächste Erfahrung. An der Kletterstange, zuoberst auf beinahe fünf Meter, musste ich mich verkrampfend festhalten, weil ein unbekanntes, aber wunderschönes Gefühl meinen Körper erfasst hatte. Wieder unten, blickte mein Lehrer einen kurzen Moment länger wie nötig auf meine Turnhose. Ich sah den Fleck auf meiner hellblauen Hose dann ebenfalls und errötete verlegen. Zu Hause ging ich dieser Sache auf den Grund indem ich an der Teppich-Klopf-Stange die Kletterstange nachahmte. Da wurde mir klar was da passiere und danach war dieses Gefühl auf Abruf bereit durch blosses Hand anlegen, machte aber vorerst mal öfters Pause, weil willentlich noch keinerlei Trieb im Geschlecht vorhanden war.

Sozusagen wachgeküsst wurde ich erst Jahre später an einem von Schülerinnen organisierten Treff (Party) in einem Klublokal. Während wir uns durcheinander zur Musik bewegten, löschte plötzlich das Licht und, vorher abgekartet und zugeteilt, erlebte ich meinen ersten Zungenkuss. Wieder Licht war dasselbe Durcheinander wie vorher und wir wussten nicht, welches Mädchen wen geküsst hatte. Auf den Geschmack gekommen wünschte ich mir eine Freundin und so fragte ich, meine Hemmungen überwindend, telefonisch eine mir passende Schulkollegin aus einer anderen Klasse an für ein Treffen, wo mich diese aber gleich nach der Begrüssung enttäuscht wieder nach Hause entliess, weil ich noch zu jung wäre für sie. Nach diesem Korb war mein Interesse generell dahin und ich vermied fortan jede weitere Ablehnung vom weiblichen Geschlecht.

Nebst Vietnam-Krieg und Welt-Hunger wurden die Studentenunruhen und 1968 die Jugend-Bewegung (Globus-Krawall in Zürich) zum Thema unserer Diskussionen. Warum ich von einigen scherzhaft mit Rudi Dutschke, einem deutschen Studentenführer, verglichen wurde entzieht sich meiner Kenntnis, hatte ich doch schon damals wie heute keinerlei Sendungs-Bewusstsein. Was mich stets voran trug war meine Neugier, die Dinge grundsätzlich verstehen zu wollen. Ich las die klassischen Sagen des Altertums von Schwab, den Abriss der Psycho-Analyse von Freud, die Psychologie der Massen von Le Bon, Nietzsche und dergleichen mehr. Mit dem modischen roten Büchlein vom chinesischen Mao oder dem Gehabe um den kubanischen Che Guevara konnte ich nichts anfangen.

Musikalisch geweckt wurde ich durch den Raumklang einer Stereo-Anlage in einer Bar, welche wir morgens an einem Schulsilvester durchquerten. Das nur kurze Mithören des Welt-Hits "Monday, Monday" (1966), dieses bisher unbekannte Fühlen von Musik hatte mich nachhaltig ergriffen. Bald hörte ich, wie andere Schulkameraden schon vor mir, Beat-Musik in meinem Zimmer von Schallplatten. Hauptsächlich jene der Rolling Stones, die Beatles mochte ich weniger. Zum Hören meiner bevorzugten Titel legte ich mich auf den Rücken, die Ohren zwischen die Lautsprecher und bewegte den Kopf im Takt von links nach rechts, oft bis fast zur Erschöpfung. Ich verstand nur Deutsch, die englisch gesungenen Texte waren ohne Bedeutung beim Musik hören.

Kurz nach meiner Konfirmation, zu welcher ich meinen ersten und letzten Mass-Anzug trug, mit Vater in Zürich ausgesucht in einem edlen Geschäft für Herren-Bekleidung, erreichte ich mit 16 Jahren die Religions-Mündigkeit und suchte das Gespräch mit meinem Pfarrer. Zur Schallplatten-Musik vom deutschen Liedermacher Reinhard Mey führten wir einen vertiefenden Austausch unserer Meinungen über Gott und die Welt. Dabei blieb ich so schlau wie vorher und erklärte danach schriftlich meinen Austritt aus der reformierten Landeskirche. Im Jahr 1969 ein ausserordentlicher Vorfall, gleich nach der Bestätigung auszutreten, zu dem ein Mitglied der Kirchenpflege eine Erklärung von mir verlangte. Die Fragen zielten dann aber offensichtlich dahin, dem bei seinen Schülern sehr beliebten jungen Pfarrer einen Strick drehen zu können mit meinem Austritt.

Mit der Lehre in Zürich als kaufmännischer Angestellter (KVZ) lernte ich auch eine andere Welt kennen, die Stadt. Mit der Bahn musste ich zum Bahnhof Enge fahren und von dort zu Fuss einen Kilometer zur Lehrstelle durch den 250 Meter langen Ulmberg-Personen-Tunnel mit seiner matten Beleuchtung. Zu Beginn kam ich zum Mittagessen nach Hause und fuhr die 20-minütige Bahn-Strecke viermal täglich. Schon bald reizte mich aber mehr, über Mittag in der Stadt herum zu streifen oder an der Riviera genannten flachen Steintreppe am Limmat-Ufer beim Bellevue zu sitzen, inmitten einer damals dort ansässigen Szene. Als regelmässiger Mitläufer kam ich als Bekannter auch in Kontakt mit den Haschisch-Joints, falls diese in einer Runde weiter gegeben wurden. Wenn die letzte Bahn nach Hause bereits weg war, machte ich stadtauswärts Autostopp. Dabei erfolgte auch mein allererster Kontakt, aber mit Männern, wenn beispielsweise beim Schalten so per excuse eine Hand an meinen Oberschenkel glitt. Das gleiche Geschlecht hat mich nie gereizt, aber gegen ein erregt passiv im Beifahrer-Sitz verharren hatte ich als stiller Geniesser keine Einwände.

Die nächsten Sommerferien trampte ich (Autostopp, per Anhalter reisen) allein und ohne etwas, unvorbereitet nach Frankfurt am Main zur Hasch-Wiese hinter dem Hotel Hilton, 1.5 Kilometer vom Hauptbahnhof entfernt, um dort am Geheim-Tipp ein Stück gepresstes Haschisch zu kaufen. Bald hatte ich mein Ziel erreicht, schwarzen Afghan, war jetzt aber völlig mittellos. Durch Vermittlung der schweizerischen Botschaft, wo ich mich meldete, konnte ich auf dem Hauptpostamt eine postlagernde Geld-Überweisung von meinem Vater abholen und per Bahn zurückreisen. Zum kontrollierten Grenz-Übertritt versteckte ich die kostbare Fracht im WC-Abteil hinter einer Abdeckung damit ich im Fall der Fälle nichts damit zu tun hätte.

Das Bahn-Monat-Abonnement nach Zürich hatte ich nun 1. Klasse, fuhr mit meinen langen Haaren im gepolsterten Sessel der roten Raucher-Abteile, die missbilligenden Blicke der alten Geschäfts-Männer mit Zigarre geradezu provozierend. Meine Eltern machten sich offenbar zunehmend Sorgen wegen meiner Veränderungen. Abends war ich oft nicht mehr zu Hause, sporadisch gar die ganze Nacht über weg. Eines Tages nahm mich Vater mit nach Zürich ohne mir sagen zu wollen wohin dort. So sass ich ohne Vorbereitung plötzlich an einem Schreibtisch der Kriminalpolizei und Vater zeigte dem Beamten als Beweismittel die von ihm in meinem Zimmer gefundenen Krümel. Der Polizist schnupperte begutachtend und meinte, jawohl, das sei Haschisch, eine verbotene Droge. Dann wurde protokolliert, gefragt, von wem erhalten, wo und mit wem ich Kontakt hatte, als ob ich von jemandem mehr als den Vornamen gewusst hätte. Auf die Eröffnung eines Verfahrens wurde verzichtet, der Polizist verwarnte mich lediglich mündlich, wenn ich weiter mit Drogen zu tun hätte, gehe es das nächste Mal nicht mehr so glimpflich ab.

Ohnehin waren mir inzwischen Bier und Wein lieber. Dazu rauchte ich gewöhnliche Zigaretten, Française ohne Filter. Vor allem im altehrwürdigen Odeon am Bellevue mit den Sesseln in den Nischen liess sich bei einem Glas Wein trefflich über Sinn und Zweck vom eigenen Dasein sinnieren oder in einer der aufgelegten Zeitungen lesen. Interessiert suchte und las ich jeweils die neue Ausgabe der Untergrund-Zeitung Hotcha!, doch auch mit den surrealistischen Bildern von H.R. Giger dort konnte ich nicht weiterdenken. Durch meine freiwillige religiöse Exkommunikation mit dem Kirchen-Austritt aus dem Denkmuster der eingebildeten Dualität (im Namen des Allmächtigen, ja oder nein) verlor ich unbewusst auch die für mich notwendige Voraussetzung einer Grund-Annahme im Denken. Von diesem fortan zwingenden Sachverhalt, den Glauben durch Denken zu ersetzen, war ich aber erst mal vom Alter her überfordert, habe auch darüber nachgedacht, wie ich mich selber umbringen würde, wenn ich nicht mehr weiter wüsste. In einem Rausch-Zustand schrieb ich unter dem Titel „Nicht Gott erschuf den Menschen, der Mensch schuf Gott“, ich würde mich nicht gleich selber umbringen, sondern von nun an ganz, ganz langsam, jeden Tag ein kleines bisschen mit meinen Drogen. Damit war ich unbemerkt im richtigen Leben, welches ohnehin mit jedem kommenden Tag ein Stück näher zum unausweichlichen Tod hinführt.

Mein Selbst entdeckte ich durch einen vergessenen, unbemerkten LSD-Trip. Nach dem Schlucken eines mit der Substanz getropften Filzchens allein in meinem Zimmer wurde ich zur selben Zeit nach unten gerufen zum Abendessen und vergass die Einnahme. Erwacht bin ich fünf Stunden später um zwei Uhr morgens, weinend vor dem Spiegel an der Schranktüre stehend mit mir selber sprechend. Dieses Gefühl, aus dem Nichts plötzlich im Hier und Jetzt mich selber zu sein, diese Erfahrung blieb mir in der Erinnerung bis heute erhalten.

Ich mag keine Fragen mehr stellen,

seit 1970 wird auch ohne Tränen geweint,

endlos, stumm und unbemerkt.

Absolut nüchtern ein Gefühl von trunkenem Elend.

Die Scheibe aus lauterem Nichts.

Keinerlei Spiegelung.

Nur noch glauben, im Wissen zu meinen.

Denken müssen ohne Gedanken.

Scheusslich.

Allein,

Tränen und Verzweiflung vermögen kein Andenken der Besinnung.

Die strafbewehrten Verfehlungen und Vergehen während meiner Pubertät seien hier dem Vergessen anheimgestellt. Ich hatte stets, wie gesagt wird, ein Chrotten-Haar in der Tasche, wurde nicht gestellt und zur Verantwortung gezogen. So hat letztlich vermutlich auch eine grosse Portion vom Glück über meine weitere Entwicklung entschieden.

Unterwegs war ich fast immer alleine. So setzte ich mich an einem frühen Abend an einen kleinen Zweier-Tisch im hinteren Teil vom Restaurant Turm. Auch diese Kneipe wurde gerne von der Szene besucht. Da ich meinen ganzen Nachdenk-Abend hier verbringen wollte, bestellte ich für mich allein einen Liter offenen Weiss-Wein. Süss und nicht gekühlt wie ich diesen gerne mochte. Meine jungen siebzehn Jahre waren mir nicht mehr anzusehen, ich trug die Haare wie ein Hippie bis auf die Schultern fallend, die Augenlidschatten schwarz nachgezogen mit einem Stift der Schwester und wurde anstandslos bedient wie ein Erwachsener (das war damals noch 20-jährig). An diesem Abend genoss ich bereits die Wirkung eines guten halben Liters, als sich eine junge Frau ohne nachfragen zu mir an den Tisch setzte und mich ansprach. Sie sei die Maja und wie ich denn hiesse. Sie hätte mich beobachtet und wolle mit mir mit-trinken, sie finde, ein ganzer Liter Wein könnte ein wenig zu viel sein für mich alleine, wie jung ich eigentlich wäre, sie sei einundzwanzig. Wir redeten stundenlang, bestellten wieder Wein. Bis gegen Mitternacht hatte dann Maja viel getrunken und erschrak, weil keine Bahn mehr fuhr an ihren Wohnort im Zürcher Oberland. Sie könne bei mir schlafen, meinen Zug würden wir noch erreichen. Unterwegs, im fast leeren letzten Bahnwagen kuschelten wir im Abteil zusammen und küssten uns die ganze Reisestrecke von zwanzig Minuten. Zu Hause alles dunkel, wir möglichst ohne Geräusch nach zuoberst, auf den Holztreppen gar nicht so einfach. Wir zogen uns gleich beide aus und machten mit den Umarmungen im Bett weiter. Nachher fragte Maja:

„War es schön, Rolf? Gib zu, das war dein erstes Mal.“

„Ja das stimmt, warum weisst du das?“

„Weil ich dir am Anfang helfen konnte. Du bist so süss. Hast du schon eine Freundin?“

„Nein, ich hatte noch nie eine Freundin.“

„Ich bin so glücklich, deine erste Frau gewesen zu sein, ich liebe dich.“

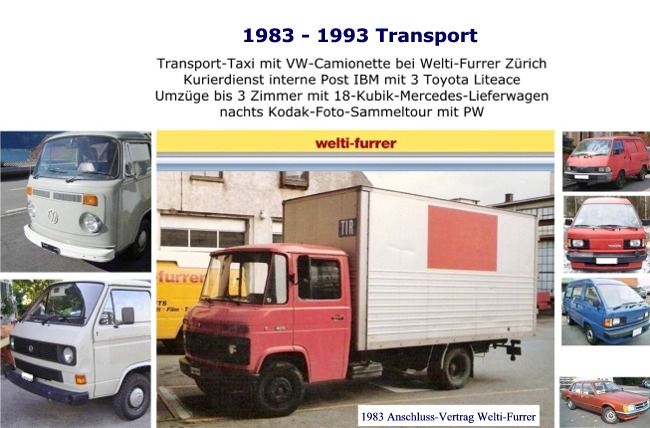

Ich wurde verlegen und schwieg. Maja war mir sympathisch, ich mochte sie, ja, aber ich liebte sie nicht, warum auch. Frühmorgens konnten wir unbemerkt das Haus verlassen über die Treppe der Wohnungen nebenan. Ich brachte Maja zum Bahnhof und hatte Zeit, kurz nochmals zu Hause vorbei zuschauen, ehe ich wieder nach Zürich an meine Lehrstelle fuhr. Das nächste Wochenende verbrachte ich im Zimmer von Maja. Sie war unersättlich begierig, hat ihrem unerfahrenen Rolf beigebracht, was Spass an der Freude ist. Doch eine richtige, gegenseitige Liebe entstand nicht. Maja war eine Erwachsene, ein Schatz von einer Frau, lieb, herzlich, doch ich war noch kein Mann. Sie suchte eine dermassen Besitz ergreifende Anlehnung, die ich ihr gar nicht geben konnte und gleichzeitig übernahm sie zusehends das Kommando, etwa was meinen Alkoholkonsum betraf. Es ging nicht lange gut, als ich nicht mehr konnte und wollte, sagte ich ihr dies ehrlich. Ihre schluchzende Enttäuschung tat mir noch lange weh, vielleicht als sie ihre Tränen schon längst getrocknet hatte.