Zurzeit sind 519 Biographien in Arbeit und davon 290 Biographien veröffentlicht.

Vollendete Autobiographien: 176

Zu dieser Zeit ein Dörfchen in einer verschwiegenen Ecke der Ostschweiz, im Schatten der Fürstenländer Metropole Gossau, zu der es gebietsmässig gehört, ohne Kirche und Schule, aber mit eigenem SBB-Bahnhof, vier Restaurants, einer USEGO-Kolonialwaren-Handlung, vielen Bauernhöfen, ein paar Gewerbebetrieben und einer Fabrik mit einem kauzigen Patron, der mit seiner ledigen Tochter die das Dorf beherrschende Fabrikantenvilla bewohnt – trotz Anklängen an Güllen in Friedrich Dürrenmatts «Besuch der alten Dame» kein Krimi, sondern eine Ostschweizer Familiengeschichte aus der zu Ende gehenden Stickereizeit bis zu den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts.

Mir selber über den Berg helfen – jo weleweg!

(1) DAS GESCHLECHT DER HELFENBERGER

«Dieses erscheint bereits im 14. Jahrhundert als in die Stadt (St. Gallen) Eingewanderte, auf Gossauer Boden im Jahre 1395. Die ersten Generationen treten als Schmiede auf, spätere als Müller, Tischmacher, Glaser, Schneider, Schuhmacher, Kupferschmiede und Zinngiesser. Mehrere walteten als Dorfvögte. » (Paul Staerkle, Geschichte von Gossau, 373)

Mehr über Geschlecht und Wappen: https://issuu.com/piushelfenberger/docs/woher_kommt_der_name_helfenberger_l

SZENEN AUS DEM LANDLEBEN IM FÜRSTENLAND*) DER VIERZIGER- UND FÜNFZIGER JAHRE DES VERGANGENEN JAHRHUNDERTS

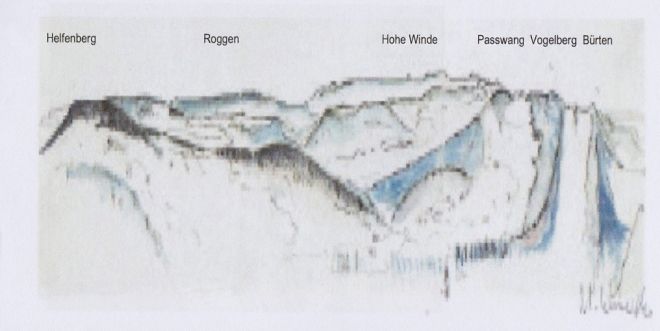

ARNEGG Zu meiner Jugendzeit ein Dörfchen in einer verschwiegenen Ecke der Ostschweiz, völlig im Schatten der Fürstenländer Metropole Gossau, zu der es gebietsmässig gehört, ohne Kirche und Schule, aber mit ein paar Gewerbebetrieben und einer Fabrik mit einem kauzigen Patron, der mit seiner ledigen Tochter die das Dorf beherrschende Fabrikantenvilla bewohnt – trotz Anklängen an Güllen in Friedrich Dürrenmatts «Besuch der alten Dame» kein Krimi, sondern eine Ostschweizer Familiengeschichte aus der zu Ende gehenden Stickereizeit bis zu den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts.*) FÜRSTENLAND Die Schweiz hat zwar keine Fürsten, aber ein Fürstenland. Dieses erstreckt sich etwa von Wil über die Hügellandschaft nördlich von St. Gallen bis nach Rorschach. Und wie kam das Fürstenland zu seinem Namen? – Bis 1798 war das Gebiet Teil des Herrschaftsgebietes der sogenannten Fürstabtei St. Gallen, und die hiess so, weil der Abt gleichzeitig weltlicher Fürst war. [Wandern mit Heinz Staffelbach: Berg und Burg. (NZZ am Sonntag, 01.05.2016)]

KRIEG, KRIEGSENDE UND BESEITIGUNG DER RELIKTE

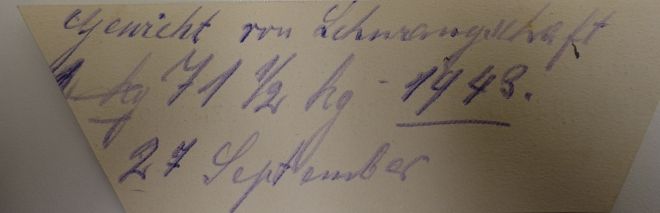

Mitten im Krieg, am 24. September 1942 war mein Bruder Othmar Ulrich zur Welt gekommen. Wegen eines Herzfehlers hatte er sich nur ungenügend entwickelt, kränkelte und verstarb am 14. Februar 1943, keine fünf Monate nach seiner Geburt, auf den Tag genau acht Monate vor meiner Geburt. Als ich am Donnerstag, 14. Oktober 1943 als zweites Kind der ehrbaren Eheleute Alfons und Marie Helfenberger-Güntensperger das Licht der Welt erblickte, stand diese Welt noch immer im Krieg.

Kein Zweifel, die Schweiz war vom Weltenbrand betroffen, auch wenn man sich an Überflüge und damit an Neutralitätsverletzungen offenbar gewöhnt hatte. Während der deutschen Offensive gegen Frankreich und den damit verbundenen Grenzverletzungen deutscher Flugzeuge war es im Juni 1940 zu Luftkämpfen über Schweizer Hoheitsgebiet gekommen. Die harten Fakten: 70 Mal wurden Bomben auf die Schweiz abgeworfen. Dabei wurden 84 Personen getötet, 260 verletzt. 105 Militärflugzeuge (in der Mehrzahl von der deutschen Luftabwehr getroffene alliierte Maschinen) landeten in der Schweiz und deren Besatzungen wurden bis zum Kriegsende interniert.

Einige der in der Schweiz zwischen 1939 und 1945 7’379 ausgelösten Fliegeralarme dürften auch meinen Eltern den Schlaf geraubt haben. Doch auch bei ihnen macht sich Ende 1942 eine gewisse Hoffnung breit, als sich im Kriegsgeschehen die Wende abzeichnet. Gleichzeitig wird der Krieg, gerade in den grenznahen Gebieten, zu denen auch die Ostschweiz und damit der Kanton St. Gallen gehören, für die Bevölkerung spürbarer und bedrohlicher. Als die Stadt Schaffhausen bombardiert wird, 371 Brand- und Sprengbomben auf die Munoth-Stadt niedergehen, 65 Grossbrände auslösen und 40 Menschen töten, bin ich noch kein halbes Jahr alt. Auch wenn die Schweiz von kriegerischen Handlungen weitgehend verschont bleibt: Ungewissheit und Entbehrungen prägen den Schweizer Alltag. Auch in unserer Familie ist der Krieg hautnah spürbar. Seit November 1940 sind auch im Elternhaus die Fenster nachts mit dunklen Tüchern verhüllt. Die Schweizer Regierung hat, wohl auch auf Druck der Deutschen, die Verdunkelung angeordnet, um die Orientierung der Alliierten an der beleuchteten Schweiz zu verhindern.

Das Haus meiner Eltern ist zentral gelegen und hat zu dieser Zeit für die Arneggerinnen und Arnegger gewissermassen überlebenswichtige Bedeutung. In den Büroräumlichkeiten im Parterre werden nämlich die Rationierungskarten und -marken ausgegeben. Im Dezember 1942 bestehen die Monatsrationen für einen Erwachsenen aus 500 g Zucker, Konfitüre, Honig oder Kompott; für die Marke 500 g Konfitüre konnte man wahlweise 2 kg Kompott bekommen − beides brauchte man als «Gschwellti»-Aufstrich, denn Brot ist ja rar. Zur Monatsration gehören auch je 250 g Reis und Teigwaren, 500g Hülsenfrüchte, 400 g Mehl, Gries, Mais oder Getreideflocken. Mit Fettstoffen kann man nicht schlemmen, denn man hat Anrecht auf 250 g Speisefett, 3 dl Speiseöl, 100 g Butter und 200 g Bratbutter oder Speisefett. Zu zwei Eiern kommen 50 g Trockenpulver, immerhin 400 g Vollfettkäse oder andere Käsesorten. An Brot- und Backwaren dürfen im Tag 225 g verzehrt werden, die 1000 Punkte für Fleisch, Fleischwaren und Fleischkonserven pro Monat reichten auch nicht weit.

In meinen ersten Lebensjahren bin ich so etwas wie das Maskottchen der Rationierungs-Leute aus Gossau. Sobald ich selbständig Treppen steigen kann, suche ich in den Büroräumlichkeiten im Parterre immer wieder deren Nähe. Wohl weniger weil dort Betrieb herrscht, sondern weil die Beamten mich mögen und bisweilen auch etwas Süsses für mich bereithalten. Ohne es zu merken, bin ich bereits in zarter Jugend in die Fänge der Administration geraten. Diese Bindung sollte mein ganzes späteres Berufsleben andauern.

Während des Krieges ist mein Vater als Hilfsdienstpflichtiger in der Ortswehr eingeteilt. Als Kind hatte ich nie richtig kapiert, welches genau sein Auftrag war. Ich wusste nur, dass mein Vater kein Gewehr getragen hatte und mit Sicherungsaufgaben betraut und hin und wieder aufgeboten wurde. Zur Zeit meiner Geburt steht er im St. Galler Rheintal, in Sevelen, als «Telephon-Ordonnanz» an der Grenze.

Meine Mutter bringt mich – wie auch meine beiden jüngeren Geschwister – zu Hause mit Hilfe einer Hebamme zur Welt. Zu jener Zeit sind Hausgeburten der Normalfall. Es ist belegt, dass bereits im Appenzellerland der 1840er Jahre Geburten nach Möglichkeit daheim in der biedermeierlich ausgestatteten Kindbettkammer und auf dem familieneigenen Gebärstuhl stattfanden – also weitgehend in Eigenverantwortung der mündigen Bürgerin. Nur wer ledig war oder armengenössig, suchte Zuflucht im Spital (also beim Staat).

Meine Geburt wird Vater am Morgen des 15. Oktober gemeldet. Er kann die Meldung persönlich am Telefon entgegennehmen. Ob er deswegen gleich Urlaub bekommen hat? Getauft werde ich am Sonntag, 17. Oktober 1943, nur drei Tage nach meiner Geburt, in der Pfarrkirche St. Othmar in Andwil. Taufpaten sind Onkel Johann und die erst 18jährige Tante Klara aus Weinfelden. Ein Taufbild gibt es nicht. Fotoapparate sind zu dieser Zeit selten und Fotografieren den Professionellen vorbehalten. Mamas Liebe zu Bild und Ton kommt erst später zum Tragen.

Die Brutalität des Krieges, von der die Schweizer sonst nur indirekt betroffen waren, manifestiert sich in meiner engeren Heimat ganz besonders in den schweren Luftangriffen auf das am Nordufer des Bodensees gelegene Friedrichshafen. In diesem Zusammenhang war es zur Bruchlandung von gleich 16 US-Bombern auf Schweizer Boden gekommen. Exakt am 14. Oktober 1943, dem Tag meiner Geburt, erfolgt die Notlandung einer fliegenden US-Festung in Aesch/BL, unweit von Münchenstein, meiner zweiten Heimat.

(4) Inschrift am Denkmal, das an die Notlandung des amerikanischen B-17-Bombers «Lazy Baby» erinnert, nahe beim Schlatthof zwischen Aesch und Ettingen

Kommentare:

Maria von Däniken (16.04.2016): «Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie Fakten des Krieges hier so genau beschreiben. Ich hatte bisher nie gehört, wie stark die Schweiz in gewissen Gebieten von Bombern und Bomben betroffen war. Auch wie die Rationierung aussah, die Sie so genau beschreiben, wusste ich nicht.»

Kommentar meines etwas älteren Ostschweizer Kollegen Bruno Krähenbühl (11.01.2016): «Auch meine Kindheit fällt in die Zeit des 2. Weltkriegs. Die Fliegerangriffe auf Friedrichshafen habe ich am Südufer des Bodensees in Uttwil erlebt. Die Schilderungen der damaligen Ereignisse (Fliegerangriffe, Rationierung) hat der Autor sehr realistisch dargestellt. Dafür verdient er Dank und Anerkennung. Mein Vater war damals Grenzwächter. Unsere Familie wohnte im Zollamt Uttwil. Immer wieder waren wir dort auch mit Flüchtlingsdramen konfrontiert. Es war eine interessante aber auch bedrückende Zeit. Auch meine Kindheit fällt in die Zeit des 2. Weltkriegs. Die Fliegerangriffe auf Friedrichshafen habe ich am Südufer des Bodensees in Uttwil erlebt. Die Schilderungen der damaligen Ereignisse (Fliegerangriffe, Rationierung) hat der Autor sehr realistisch dargestellt. Dafür verdient er Dank und Anerkennung. Mein Vater war damals Grenzwächter. Unsere Familie wohnte im Zollamt Uttwil. Immer wieder waren wir dort auch mit Flüchtlingsdramen konfrontiert.»

Sehr dankbar bin ich auch für den Kommentar meines um ein Jahr älteren Schulfreundes Otmar Angehrn (11.01.2016) Er hat seine frühe Kindheit in Moulen/SG verbracht und auf meine Ausführungen wie folgt reagiert:

«Einiges deckt sich mit meinen Erinnerungen, so die Bombardierungen auf Friedrichshafen. Muolen war in der Anflugschneise der alliierten Bomber. Noch Jahre später rannte ich ins Haus, wenn ich ein Flugzeuggeräusch hörte. Hunger hatte ich nie. Im Bauerndorf Muolen bekam man immer wieder "schwarz" Nahrungsmittel. Zu den ersten Wörtern, die ich sagte, gehörte "Eier swaz".»

EINE BEDRÜCKENDE ZEIT Als die deutsche Stadt Friedrichshafen in der Nacht vom 20. auf 21.Juni 1943 bombardiert wird, sind die furchtbaren Detonationen und der infernalische Feuerschein von unserem Haus in Arnegg aus gut zu sehen. Bis im Juni 1944 folgen insgesamt 11 Luftangriffen der Alliierten auf die Zeppelin-Fertigungshallen. Obwohl ich einen Teil davon nur im Mutterleib erlebe, müssen diese Bombardements auch bei mir traumatische Eindrücke hinterlassen haben. Auch bilden sie immer wieder Gegenstand von Erzählungen im Familienkreis. Schon als kleines Kind bin ich ängstlich und suche dem Vernehmen nach mit Vorliebe unter Grossmutters und Mutters Rockstössen Zuflucht. Noch in der Primarschulzeit ängstigen mich feurig-rote Gewitterstimmungen am Himmel.

WER NIE AUF DEM BLECHTOPF SASS Es scheint, als hätte man im elterlichen Hause dem Frieden nicht so recht vertraut, denn sowohl die Verdunklungsvorhänge als auch die metallummantelten blauen Verdunklungslampen fristeten in den Lagerräumlichkeiten noch verlängerte Zeit ein Dasein. Während der Kriegszeit hatten sie auch bei uns nachts ihr fahles dunkelviolettes Licht ausgestrahlt, allerdings nur nach vorne. Zusammen mit den Verdunkelungsvorhängen sollten Häuser bei Nacht für Flugzeuge weniger erkennbar sein und deren Besatzung Orientierung und das Auffinden von Ziele erschwert werden. Erstaunlich ist, dass Verdunkelungsmassnahmen in der Schweiz bereits 1938 geprobt wurden.

Für meinen Bruder und mich war es das Höchste, uns beim Versteckspiel zuoberst auf den Lagergestellen zwischen den angestaubten Verdunklungsvorhängen zu verbergen. Schon früh hatte ich hinter den Vorhängen ein seltsames Gebilde aus Draht und weissen Perlen entdeckt. Zwar hatten mir meine Eltern ausdrücklich verboten, damit zu spielen. Wie wir erst später erfuhren, handelte es sich dabei um einen «Chrällelichranz», einen recht dauerhaften Grabschmuck, der noch vom Grab meines verstorbenen Bruders Othmar stammte. Später entfalteten wir die Vorhänge ganz, hüllten uns darin ein, bis sie vollständig zerrissen waren und entsorgt wurden. Still und leise war eines Tages auch der Grabschmuck verschwunden. In meinem Erwachsenenleben bin ich auf einem Flohmarkt noch auf einen «Chrällelichranz» gestossen. Als «Pièce de résistance» sind dort bisweilen auch noch jene multifunktionalen Gebilde aus Holz mit Rädchen und Zählrahmen zu finden, in die man mich und meine Geschwister als Kleinkinder gesetzt hatte, auch zu Tisch. Der Clou des Ganzen war das Loch im Sitz. Darunter konnte ein Blechtöpfchen befestigt werden, in welchem sich die Ausscheidungen sammeln konnten – alles äusserst praktisch, vor allem in der warmen Jahreszeit; dank des blechernen Untersatzes mussten weniger Windeln gewaschen werden.

(5) Kindersitz aus der Zeit, äusserst polyvalent, hier als Hochsitz - ganz ohne Blechtopf

Im Übrigen war meine frühe Kindheit unbelastet. Das sagt sich leicht, aber es war tatsächlich so − zumindest bis zur Geburt meines jüngeren Bruders Gallus im Jahre 1946! Jedenfalls ist über frühe ernsthafte Erkrankungen nichts bekannt. Ursachen meiner starken Furchtsamkeit dürften zum einen gewisse frühkindliche Erlebnisse während der letzten Kriegsjahre, zum anderen die Angst meiner Eltern nach dem Verlust ihres Erstgeborenen gewesen sein.

Wegwerfwindeln existierten zu dieser Zeit in Arnegg ebenso wenig wie eine Kehrichtabfuhr. Nicht nur in unserem Haushalt fielen kaum Haushaltsabfälle an. Weggeworfen wurde fast gar nichts; alles konnte für irgendeinen Zweck noch gebraucht werden. So hatte Vater stets gebrauchte Kuverts aufgeschnitten und als Notizpapier verwendet. Die «nassen Haushaltsabfälle», also Essensreste, Rüst- und Gartenabfälle wurden im Garten kompostiert. Kleinstabfälle aus der Küchenabfälle wie ein Teebeutel verschwanden schon mal durchs offene Küchenfenster Richtung Bach – eine Art Express-Entsorgung. Alles Brennbare wurde im Ofen oder im Herd verbrannt, Ende der vierziger Jahre wurden wohl auch die zerfetzten Verdunklungsvorhänge. Der unbrennbare Kehricht, wie Büchsen, Scherben, Steine und Metall, wurde dann und wann in einer Deponie entsorgt. Zu diesem Zweck lud Vater den Tieflader-Veloanhänger mit Unrat und fuhr damit zur einzigen Arnegger Kehrichtdeponie. Das kleine Tobel, in das der Müll gekippt wurde, befand sich an abgelegener, recht romantischer Lage in Nähe der Grenze zur Gemeinde Hauptwil bzw. zum Kanton Thurgau. Als ich später als Ältester diese Entsorgungsaufgabe zu übernehmen hatte, kam mir dies nicht einmal so ungelegen, denn die Kehrichtgrube war für Entdeckungen und Überraschungen immer gut. Unvergesslich bleibt mir, wie dort, am Rande der Deponie, ein Mann während mehr als eines Sommers campierte. Ich erinnere mich sehr wohl an sein kleines Zelt, nicht aber an ein Gespräch mit ihm. Wir Kinder mieden den hochdeutsch sprechenden Naturfreund und fragten uns, was diesen etwas seltsamen Mann wohl veranlassen konnte, die Sommerfrische bei der Deponie zu geniessen. Hatte er nach wiederverwertbaren Altmetallen gesucht oder war er ein Vorläufer von Gossau Tourismus?

(6) Mama mit ihren beiden Söhnen Pius (l) und Gallus (um 1948)

Zu dieser Zeit wurde nachhaltig gelebt. Strümpfe und Strumpfhosen wurden von Tante Klara gestrickt und nötigenfalls gestopft, an Pullover längere Bündchen angestrickt, Hosen mit Borten verlängert. Zum Einkaufen und zur Schule wurde zu Fuss gegangen, Einkäufe meist in einem Netz transportiert und die Milch mit dem «Milchchesseli» in der Dorfkäserei geholt. Von den ausgedienten Kleidern wurden alle noch verwertbaren Dinge, wie Knöpfe oder Reissverschlüsse, abgetrennt, der Rest zum Flicken oder als Putzlappen genutzt. Geschenkpapier wurde vorsichtig geöffnet, um dieses wieder zu verwenden. Altpapier und Flaschen wurden durch Schulkindern gesammelt. Wir waren noch Lichtjahre entfernt von Handys, elektronischen Spielen und Apps. WhatsApp von damals waren unter der Schulbank herumgereichte Zettel. Man verabredete sich mündlich, telefonisch nur in Ausnahme- oder Notfällen.

.

Was weisst du über deine Geburt?

Namen als Programm

Namen als Programm

Aus einer guten Familie zu kommen, bedeutet nicht, Geld zu haben. Aus einer guten Familie zu kommen bedeutet, Respekt, Anstand und Werte kennengelernt zu haben. So betrachtet, ist bereits die Namensgebung prägend. Onkel Johann dürfte nicht nur in meinem, sondern auch im Falle meiner Geschwister ein gewichtiges Wort mitgesprochen haben.

Pius und Gallus - zwei lateinische Namen, aber auch zwei Programme. Unsere Schwester erhielt einen biblischen Namen mit hebräischer Herkunft.

- Pius, der Gottesfürchtige; du ruhst in dir, bist immer friedlich, schlichtest jeden Streit noch gütlich. So schaffst du, was sonst keiner schafft – in deiner Ruhe liegt die Kraft!

- Gallus, übersetzt «der Hahn», erster Heiliger der Schweiz, der vor 1400 Jahren den Grundstein für die Stadt St. Gallen gelegt haben soll.

- Elisabeth, übersetzt „mein Gott ist Fülle" und „Gott ist vollkommen".

Was meinen eigenen Vornamen anbetrifft, war ich zu lange zu sehr auf Pius X. und Pius XII. fokussiert. Erst nach meiner Immatrikulation an der Juristischen Fakultät der Universität Basel bin ich auf Papst Pius II. aufmerksam geworden (1458 bis 1464), bedeutender Humanist, Schriftsteller, Historiker, lateinischer Poet und Gelehrter, Verehrer Boccaccios und begeistert von den Klassikern. Von ihm hatte im November 1459 der Rat der Stadt Basel eine Stiftungsurkunde für die neue Universität erhalten. Dessen Namen trage ich inzwischen mit einigem Stolz, vor allem seit ich weiss, dass er als Enea Silvio Piccolomini auch am Konzil von Basel massgeblich mitgewirkt und sich später sehr mit der Niederschrift seiner Autobiografie beschäftigt hat, den «Commentarii», der einzigen Papst-Autobiografie überhaupt.

«Am Anfang war das Wort», besagt die Schöpfungsgeschichte von Matthäus, und die Paläobiologen bestätigen, dass der Homo sapiens nach geraumer Zeit erkannte, dass sich die flüchtigen Laute, zu Worten gefasst, auch bildlich mit gegenständlichen oder abstrakten Zeichen festhalten liessen. Daraus ergeben sich für mich die folgenden Erkenntnisse:

- Das Verfassen einer Lebensgeschichte gehört nach meinem Verständnis gewissermassen zum Fussabdruck, den ich auf dieser Welt hinterlassen möchte, im Sinne von Open History.

Dagegen könnte man anführen, dass (auch) Schreiben Ausdruck von HABEN - und nicht von SEIN ist. - Vielleicht macht Schreiben sogar glücklich. [Louis Begley]

- Aber muss es denn ausgerechnet die eigene Vergangenheit sein? – Familiengeschichte, Herkunftsgeschichte, das ist ein steter Kreislauf. [Agnès Jaoui, Schauspielerin, Regisseurin und Autorin]

Die Sache hat diesen oder jenen Haken. So sollen dazu neigen, unsere Jugendzeit zu verklären.

Ich bin jedenfalls gewarnt.

Ein Wunsch

Verrückt, wie schnell Dinge vergehen – und vor allem wie rasant schnell in Vergessenheit geraten. Wie wertvoll wären für mich Aufzeichnungen meines Vaters oder gar meines Grossvaters! – In meinen Augen hat dies keiner so trefflich formuliert wie Ulrich Bräker, der arme Kleinbauer und Garnhausierer im Toggenburg in «Lebensgeschichte und natürliche Ebentheuer des Armen Mannes im Tockenburg»*). Nur wenige Wochen hatte Bräker eine kümmerliche Dorfschule besucht, doch sein Herz stand für alles Schöne und Gute weit offen. Dies adelte ihn und vergoldete ihm viele der düsteren Abende, die er bei schwacher Lampe mit «Kritzeleien und Hirngeburten» zubrachte, während denen er die Geschichte seiner Jugend- und Mannesjahre beschrieb und es damit zum ersten plebejischen Schriftsteller in der Literatur des 18. Jahrh. Deutschlands brachte (Hans Mayer). Im Verlaufe meiner familiengeschichtlichen Recherchen hatte auch ich diesen ungeheuer starken Wunsch nach Aufzeichnungen meiner Vorfahren verspürt und mir geschworen, diesbezüglich meinen Teil zu leisten.

*) «Ist's Hochmuth, Eigenliebe? Freylich! Und doch müsst' ich mich sehr misskennen, wenn ich nicht auch andere Gründe hätte. Erstlich das Lob meines guten Gottes, meines liebreichen Schöpfers, meines bessten Vaters, dessen Kind und Geschöpf ich eben so wohl bin als Salomon und Alexander. Zweytens meiner Kinder wegen. Ich hätte schon oft weiß nicht was darum gegeben, wenn ich so eine Historie meines sel. Vaters, eine Geschichte seines Herzens und seines Lebens gehabt hätte. Nun, vielleicht kann's meinen Kindern auch so gehen, und dieses Büchlein ihnen so viel nützen, als wenn ich die wenige daran verwandte Zeit mit meiner gewohnten Arbeit zugebracht hätte. Und wenn auch nicht, so macht's doch mir eine unschuldige Freude, und ausserordentliche Lust, so wieder einmal mein Leben zu durchgehen. Nicht daß ich denke, daß mein Schicksal für andre etwas seltenes und wunderbares enthalte, oder ich gar ein besondrer Liebling des Himmels sey. Doch wenn ich auch das glaubte - wär's Sünde? Ich denke wieder Nein! Mir ist freylich meine Geschichte sonderbar genug; und vortrefflich zufrieden bin ich, wie mich die ewig weise Vorsehung bis auf diese Stunde zu leiten für gut fand. Mit welcher Wonne kehr' ich besonders in die Tage meiner Jugend zurück, und betrachte jeden Schritt, den ich damals und seither in der Welt gethan. Freylich, wo ich stolperte - bey meinen mannigfachen Vergebungen - o da schauert's mir - und vielleicht nur allzugeschwind werd' ich über diese wegeilen. Doch, wem wurd's frommen, wenn ich alle meine Schulden herzählen wollte - da ich hoffe, mein barmherziger Vater und mein göttlicher Erlöser haben sie, meiner ernstlichen Reue wegen, huldreich durchgestrichen. O mein Herz brennt schon zum Voraus in inniger Anbetung, wenn ich mich gewisser Standpunkte erinnere, wo ich vormals die Hand von oben nicht sah, die ich nachwärts so deutlich erkannte und fühlte. Nun, Kinder! Freunde! Geliebte! Prüfet alles, und das Gute behaltet.»

[Bräker: Lebensgeschichte und natürliche Ebentheur des Armen Mannes im Tockenburg, S. 6. Digitale Bibliothek Band 1: Deutsche Literatur, S. 13859 (vgl. Bräker-S Bd. 1, S. 72)]

Welche andern frühen Ereignisse hast du nicht vergessen?

Einer der aufregendsten Tage

Aufregendes ereignete sich am 8. Juli 1949 zur Mittagszeit im Hause Helfenberger-Güntensperger in Arnegg. Es war ein heisser Sommertag, bestimmt ein Freitag, denn aufgetischt waren Dorschfilets mit Salzkartoffeln und Salat. Zu Tisch sassen meine Mutter, hochschwanger, ein deswegen etwas unruhiger Vater, mein Götti Johann, eine greise Grossmutter sowie mein Bruder Gallus und ich. Plötzlich spürte ich, wie mir eine Fischgräte im Hals stecken blieb, ein Gefühl, das ich so noch nie erlebt hatte. Dieses Ding in meinem Hals wollte ich so schnell wie möglich loswerden. Ich begann, mich laut zu räuspern, doch die Gräte schien festzustecken. «Einfach ruhig bleiben, zusammen mit Kartoffeln geht das schon wieder runter». Trotz dieser gut gemeinten Ratschläge begann ich laut zu schluchzen. Hektik kam auf, denn bei mir ging auch beim besten Willen nichts mehr – im Gegenteil. Plötzlich war sie da, diese Angst, zu ersticken. Vater machte sich im Laufschritt auf zum Samariter-Posten, damals in der Garage Pfister, während sich mein Götti und meine Patin rührend um mich kümmerten. Und siehe da: plötzlich liess der Druck nach und die Gräte bewegte sich, langsam zwar, nach unten. Gosse Erleichterung – der Himmel hatte die Stossgebete erhört!

Vater war derweil wieder zurückgekehrt und begab sich erleichtert zur Mutter ins Schlafzimmer, um kurz danach völlig verdutzt die Küche wieder zu betreten und zu verkünden: «Das Kind ist schon da!» Es war bereits nach der ersten Wehe zur Welt gekommen, eine klassische Sturzgeburt also. Während die Hebamme gerufen wurde, hiess es für meinen Bruder und mich mit Götti zusammen «Ab in den Wald». Nach all dem Schrecken sollten wir Kinder etwas Lustiges erleben. Als wir am späteren Nachmittag wieder nach Hause zurückkehrten, lag zur grossen und freudigen Überraschung unser Schwesterchen Anna Maria Elisabeth in ihrem Stubenwagen. Was für ein Happyend nach einem der verrücktesten Tage unserer Familiengeschichte!

(1) Pius, Schwesterchen Elisabeth und Bruder Gallus, 1950

Welche Rolle spielten in deinem Leben deine Patin und dein Pate für dich?

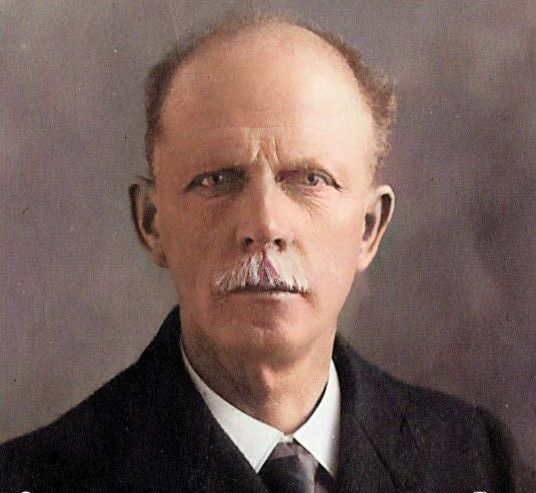

(1) Johann Helfenberger (1896 – 1983) Lehrer in Meistersrüte-Appenzell

Er war in der Wohnstube stets präsent, dieser mahnende Pädagogen-Blick meines Götti-Onkels.

Hier mehr: www.schule-meistersruete.ch/wp-content/uploads/2018/08/Helfenberger-Johann.pdf">www.schule-meistersruete.ch/wp-content/uploads/2018/08/Helfenberger-Johann.pdf

(2) Eines der seltenen Bilder aus gesunden Tagen: Taufpatin Klara mit ihrem Gottenkind im Garten

(3) Sommer 1945, ein Jährchen später: Götti Johann mit Pius im Garten

Ein Sommertag in der Familie Helfenberger um die Mitte des letzten Jahrhunderts

Liebe Klara

Pius musste vom Montag bis am Samstag im Bette sein. Er hatte immer etwas Fieber und Husten. Als dann am Samstag die Fahrer von „La Tour de Suisse“ in Arnegg vorbeikamen, durfte er aufstehen und von da an ging es wieder besser. Pius muss schon etwas in den „Senkel“ gestellt werden. Beim Spiel regiert er alles, zerrt alles hervor und versorgt es nicht, hat gern das letzte Wort und glaubt, man müsse immer nur tun, was er wolle.

Am 1. August habe ich beiden ein Lampion gekauft und ein paar Sternenregen. Wir feierten dann Augustfeier vor dem Haus. Mit den brennenden Lampions durften sie dann ums Haus marschieren, und die Sternenregen wurden abgelassen. Im Scheine der brennenden Lampions haben dann die beiden Buben in der Kammer das Nachtgebet gebetet.

Marie (Mutter) geht es ganz gut. Sie arbeitet vom Morgen früh bis am Abend spät. Jetzt hat sie ja erst recht alle Hände voll zu tun, drinnen und draussen.

Alfons (Vater) ist immer der gleiche. Er ist nicht immer beim Bettzeitläuten zu Hause. Das Kindchen trägt er noch gern herum, es sieht zwar oft etwas gstabig aus, wenn das kleine Geschöpf auf seinem Arme ruht.

Der Grosi (Grossmutter väterlicherseits) geht es ordentlich. Sie hat fast jeden Tag „Modeschau“, Sommer- und Winterkleider übereinander, Rock und Schoss in die Hosen gestopft. Letzthin hat sie die Eier droben auf dem Estrich im Kindshafen versorgt. Natürlich steht sie immer am Waschtrog und reibt am Geschirr, am Tisch und Trog.

Als ich in Arnegg weilte, kam Fredli (Alfred, Onkel mütterlicherseits) zweimal kurz auf Besuch. Mit dem Töff ist er ja schnell in Arnegg. Beim ersten Mal war Lina (seine Frau) dabei und letzten Sonntag die Schwester von Lina, Heidi.

Leo (Onkel väterlicherseits) war auch letzten Sonntag zu Hause, um sein „Gotteli“ (Gottenkind) zu besichtigen. Pius und Gallus hatten natürlich wieder Hochbetrieb und liessen ihm wenig Ruhe.

Und wer kommt jetzt noch dran, die Kätzchen. Alle drei sind noch am Leben und drohlen sich hinter dem Haus herum, also eine ganz lebhafte Gesellschaft. Pius, als Regent, dann seine Trabanten Gallus und Kurt Hefti, Vreneli und Noldi Forster und zwischen hinein und zwischendrin die jungen Katzen.

Und wie geht es Dir? Du hast schon prächtiges Kurwetter erraten. Du wirst auch wieder viel gesehen und gehört haben und allerlei zu erzählen wissen. Freust Dich auf die Heimkehr? Denk ja!

Die Küche meiner Kindheit

FEINES AUS DEM KACHELOFEN. Anfangs der fünfziger Jahre gab es sie bei uns zu Hause noch dieses wohlvertraute Essen mit der vom grosselterlichen Haushalt herrührenden, ursprünglich bäuerlichen oder häuslichen Dörrkultur, die einst vielen Familien das Überleben gesichert hatte. Im Herbst wurden die mit Obst belegten Gitterroste in den Ofen geschoben. Der traditionelle Obstbau war primär auf die Selbstversorgung ausgerichtet. Die getrockneten Früchte bedeuteten im Winter eine wertvolle Ergänzung zu einer eher einseitigen Ernährung mit Milchprodukten, Brot und Fleisch - eine Kreislaufkultur, in welcher Birnen, Äpfel, Zwetschgen die Hauptrolle spielten. Gedörrtes Obst bildete eine wichtige Ernährungsgrundlage. Im Vorratszimmer lagerten die gedörrten Birnen- und Apfelschnitze sowie Zwetschgen gleich kesselweise. Dort pflegte ich mich heimlich zu bedienen, wenn ich wieder mal ohne Znacht ins Bett musste.

EINMACHZEIT. Ein Bild, das in meiner Erinnerung haftet: «Man kann aus allem Konfitüre machen. Es ist nur eine Frage der Phantasie». So viel Phantasie brauchten Mutter und Klara gar nicht, denn Himbeeren, rote und schwarze Johannisbeeren, Stachelbeeren, auch Früchte wie Zwetschgen und Pflaumen, aber auch Rhabarber, alles frisch und meist in Unmengen, standen zur Verarbeitung bereit. Kein Wunder also, dass auf dem Tisch unseres Elternhauses kaum gekaufte Konfitüre zu sehen war. Im Keller standen die Gläser mit Konfitüre und Kompott in Reih und Glied. Und wenn mal ein Glas nicht mehr so ganz «comme-il-faut» war, wurde es nicht gleich weggeschmissen, sondern die oberste Schicht sorgfältig abgeschöpft.

NICHTS FÜR VEGETARIER! Weniger appetitlich – zumindest aus heutiger Sicht – und nicht abhängig vom Wochentag war «Gestell», also Ragoutstücke von Kalbsherz, Lunge und Nieren. Gestell war beliebt und wurde damals in der Ostschweiz ab und zu noch aufgetragen. Wochentags dominierten bedeutend weniger edle Fleischstücke, eben auch Innereien, niemals aber am Freitag. Das galt rigoros. Der Freitag war oft Fischtag. Dumpfe Schwaden im Treppenhaus haben die in der schwarzen Bratpfanne im Öl ausgebacken Kabeljau-Schnitten jeweils schon angekündigt. Es waren diese Fischdüfte, die wohl noch am Nachmittag in den Kleidern hockten, denn gegessen wurde in der Küche. Später kamen auch bei uns die als fingergrosse Portionen panierten Fischstäbchen in Mode. Mit Petersilienkartoffeln und Mayonnaise haben alle am Freitag wieder mit Freude Fisch gegessen, abwechslungsweise mit «Flade».

Süssspeisen waren häufig auf dem Tisch, auch am Mittag, entweder in Form von Mais- oder Griessschnitten oder Brotrösti, zusammen mit Kompott, einfache und währschafte Mahlzeiten, wohl mehr auf uns Kinder zugeschnitten als auf die Erwachsenen. Vater hielt sich dann mit einem Zvieri schadlos, mit etwas Käse oder Wurst. Besonders angetan war er von Ölsardinen, direkt aus der Dose genossen – zu einem Glas Most notabene – oder auch von einem frisch aufgeschlagenen Ei, das er mit hörbarem und sichtlichem Genuss schlürfte. Mutter wachte peinlich darüber, dass keine alkoholischen Getränke ins Haus kamen. Gewisse Ausnahmen gab es nur bei Besuchen. Vater war wohl oder übel gezwungen, sein Glas Wein auswärts zu trinken. Als Essensbegleiter für Kinder gab es auf Tee, ab und zu Süssmost Beliebt waren abends Mehlspeisen mit Früchten oder ein «Baibrot» (mit etwas Butter im Ofen oder in der Bratpfanne getoastete Schwarzbrotscheiben), dazu Tee. Für die Erwachsenen gab es oft Café complet, ein einfaches Schweizer Gericht, bestehend aus Milch, Kaffee, Brot, Butter und Konfitüre.

Omeletten, meist begleitet von einem Früchtekompott, schätzten wir auch Mittags sehr. Im Sommer war Götterspeise immer ein Hit. Früchte aus dem Garten waren beliebt, Gemüse weniger. Mutter zog so ziemlich alles en masse, von den Tomaten und Stangenbohnen bis hin zu Kohlrabi und Kartoffeln. Ich erinnere mich an Mutters grosse, lange und kiloschwere Zucchetti. Dieses Gemüse war damals bei uns gerade so richtig in Mode gekommen. Jeder wollte die grössten haben. Und Mutter verarbeitete die schweren Dinger entweder (mit Tomaten, Zwiebeln, Kartoffeln und Bohnen) zu einer Art Ratatouille. Oder es gab gefüllte Zucchetti. Ganz speziell à la Mama war die Dessert-Variante, nämlich eine Verbindung von Zucchetti und Ananas!

Mutter hatte sie sich noch kaum den Kopf über raffinierte Zubereitungsarten zerbrechen müssen. Zutaten und Mengenangaben waren relativ, verwendet wurde, wie und was in die Finger kam, abgewogen wurde selten − ein bisschen wie bei einer italienischen Nonna. Mama war vor allen Dingen wichtig, dass die Fünfziger-Note, die Vater jeweils in die aus Draht gefertigte Haushaltkasse zu legen pflegte, für die ganze Woche reichte − nicht mehr und nicht weniger.

Überfluss hingegen im Sommer beim Gemüse. Tomaten, Stangenbohnen und «Höckerli» (niedrige Buschbohnen), Chefen und Rüebli gediehen im Garten hinter dem Haus prächtig. Auch Beeren und Früchte gab es zeitweise in Hülle und Fülle: Himbeeren, Johannisbeeren, Aprikosen, Zwetschgen, Birnen und Äpfel. Besonders in Erinnerung geblieben sind mir die saftigen Aprikosen. Nicht nur deshalb, weil sie am Spalierbaum auf der Südseite ausgezeichnet gediehen, auch wegen ihres doppelten Nutzens. Eine Zeitlang labten wir uns auch an den heimlich am Bächlein geknackten Aprikosenkernen, deren Schalen wir dann den Bach hinunter zu schicken pflegten. Heute weiss ich, dass wir uns damit einiges an lebensgefährlicher Blausäure einverleibten. Wir haben's zumindest überlebt!

Süsses gab es hauptsächlich Ende Jahr, während der Weihnachtszeit, um Neujahr und zur Fasnachtszeit. Die letzten Weihnachtsguetzli waren noch nicht gegessen, der letzte Neujahrs-Birewegge noch nicht verspeist, war schon wieder Zeit für die ersten Fasnachtschüechli. Diese warteten gleich zainenweise*) im abgeschlossenen Vorratszimmer, neben den Fasnachtsschenkeli. Und Mutter glaubte jeweils, den Zimmerschlüssel gut versteckt zu haben. Doch wegen der strategisch ausgezeichneten Lage – mein Schlafzimmer befand sich gleich neben dem Vorratszimmer – hatte ich jedes neue Schlüsselversteck rasch wieder ausfindig gemacht.

*) Zaine: (grosser Korb mit zwei Griffen, z.B. für Wäsche)

In weniger guter Erinnerung ist mir das Knollengemüse, das im Keller runzelnd lagerte und den Speisezettel zum Überdruss dominierte. Es gab Zeiten, da provozierte bei mir bereits das Wort 'Gulasch' Brechreize. Die paar Fleischkrümelchen waren immer im Nu weg, und zurück blieb das grosse Würgen vor dem nur noch mit einer dünnen Bratensauce befeuchteten Kartoffelberg. Doch der Teller musste leer gegessen werden, da gab es überhaupt kein Pardon! Besonders suspekt waren gelbe Rüben und faserige Kohlrabi, Knollen, die heute wohl nur noch an Schweine verfüttert würden. Allein der Geruch konnte einem schon den Magen kehren. Gegessen habe ich mit Todesverachtung, in extremen Fällen nur unter Androhung von Körperstrafen, z.B. auf den Knien und mit ausgebreiteten Armen vor dem Hausaltärchen zu verharren. Zum Glück verhalfen da die eingeschlagenen Kabis- und Kohlköpfe den Winter einigermassen «grün» zu gestalten: Irgendwann meldet sich die Lust auf die ersten knackigen Salätchen, auf junges Gemüse und frische Kräuter. Früher erklärte man diesen Sturm auf das zarte Grünzeug mit den erschöpften Vitaminen und andern fehlenden Aufbaustoffen. Heute, wo selbst Bio-Freunde sich mit Broccoliröschen, Artischocken und Fenchel über die kalte Jahreszeit halten können, wirken derlei Gründe nur mehr fadenscheinig. Folglich muss es einfach am Frühling liegen.

Vater hätte kein Tier töten können. War ein Kaninchen angesagt, war Onkel August zur Stelle, der Mann fürs Grobe. Da verzogen wir uns dann nach der Begrüssung lieber wieder. Ich hatte nie Skrupel, eigene Tiere zu essen. Verspeist wurden ja nicht junge, herzige Tierchen, sondern die sich wegen der damals üblichen zu engen Haltung meist aggressiv oder apathisch gewordenen älteren Exemplare. Obwohl sämtliche Teile davon, auch der Kopf, zubereitet wurden, ass ich Kaninchenfleisch ausgesprochen gern – und tue es immer noch, ganz wie mein Grossvater. Wenn ich da an die Kaninchenzünglein denke... Einmal hatte ich die Mutter zu assistieren, als sie ein Huhn enthauptete. Das Huhn – wohl auch nicht mehr das jüngste – tat mir wirklich leid!

Wie war es draussen? Gab es einen Hof oder einen Garten?

(1) Arnegg, ca. 1952 (Foto Gross AG)

EIN WAHRES ELDORADO FÜR KINDER

Unser Elternhaus befand sich in Arnegg an der Hauptstrasse im Ortszentrum, schräg gegenüber dem Restaurant 'Ilge', dem wohl bekanntesten Gebäude mit markantem Giebeldach, Glockentürmchen und roter Schindelfassade (etwas unterhalb der Bildmitte Rtg. rechts im Bild). Hinter dem Elternhaus war damals mit vielen, vielen Obstbäumen besetztes Wiesland, das bis zum Bahngeleise (am linken unteren Rand) reichte, auf der andern Seite klar begrenzt durch das Areal der Kartoffeltrocknungsanlage (mit Kamin) und der Weberei Saladin.

Meine Mutter Marie Helfenberger-Güntensperger

Als älteste von drei Geschwistern kam meine Mutter am 26. September 1914, also zu Beginn des 1. Weltkriegs in einer Bauernfamilie in Weinfelden/TG zur Welt. Noch heute befindet sich der Bauernhof Eierlen im Familienbesitz. Als meine Mutter zur Welt kam, war ihr Vater bereits 42.

Marie besuchte die Schulen in Weinfelden. Sie muss eine gute Schülerin gewesen sein. Mir unvergesslich bleibt, dass sie vierzig Jahre später noch aus dem in der Schule gelernten französischen Gedicht «Voici le printemps» rezitieren konnte. Nach der Schule half sie zu Hause aus und diente, wie das damals hiess, bei verschiedenen Herrschaften, so u.a. in derjenigen eines Müllereibesitzers in Wigoltingen/TG. Zwischendurch muss Marie immer wieder bei ihren Eltern zu Hause aushelfen, weil ihr Bruder Alfred als Dragoner Aktivdienst zu leisten hatte. Später arbeitete sie im Service, in Müllheim, dann im Restaurant «Sternen» in Arnegg/SG. Dort lernte sie ihren Zukünftigen kennen und es entstand die schicksalhafte Beziehung, aus der meine beiden Geschwister und ich hervorgehen sollten.

(1) Einen Jux wollten sie sich machen, die beiden Schwestern Klara (l) und Marie

Ansonsten waren die Zeiten alles andere als lustig: Bruder Alfred als Dragoner im Aktivdienst und alle übrigen gleichermassen gefordert: auch der kranke Vater, die Mutter und die beiden Töchter.

PIONIERHAFTE GESCHÄFTSFRAU

Dörren war einmal, Einmachen zunehmend als zu aufwändig empfunden. Nachdem die Tiefkühl-Welle von den USA hinüber nach Europa hinweg geschwappt war, hat Mama hat in Arnegg ein Stück lokale TK-Geschichte geschrieben. Doch schön der Reihe nach: Begonnen hatte die Vermarktung von Tiefkühlkost in den Dreissigerjahren in Amerika, wo der Biologe Clarence auf einer Reise beobachtete hatte, wie die Inuit bei über minus 40 Grad Celsius Fische angelten. Die Fische gefroren, kaum waren sie aus dem Wasser gezogen. Als er den Fisch später verspeiste, schmeckte er zu seiner Freude wie frisch aus dem Wasser. Aus dieser schmackhaften Erfahrung entwickelte Clarence Birdseye eine neue Geschäftsidee und brachte 1930 unter dem Namen "Birdseye" die erste Tiefkühlkost in die Läden. Die Erfolgsgeschichte setzte sich Mitte der Fünfzigerjahre über Deutschland auch in der Schweiz fort, bis nach Arnegg, wo sich Mama ebenfalls begeistern liess. In Zusammenarbeit mit der Gossauer Firma Schwizer ermöglichte sie, dass auf dem freien Grundstück neben unserm Elternhaus ein kleines Kühlhaus entstand, wo Interessierte ein kleines oder grösseres TK-Fach mieten konnten. Mama hattr gleich für die nötige Mund-zu-Mund-Propaganda gesorgt und den Betrieb überwacht. Damit konnte sie mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen: Zum einen hatte sie genügend Platz für all ihre Früchte, ihr Gemüse und ihr Fleisch, zum anderen – gut sichtbar – etwas Eigenes, das ihr dies und jenen zusätzlichen sozialen Kontakt verschaffte.

ZU VIEL FREUNDLICHKEIT KANN GEFÄHRLICH SEIN Mutter hatte sich um (fast) alles zu kümmern: um Haushalt, Kinder, Haustiere und bei Vaters Abwesenheit auch ums Geschäft. Hinzu kam der grosse Gemüse- und Beerengarten. Zu einem guten Teil waren wir Selbstversorger. Für Mutter war der Garten aber nicht nur harte Arbeit, sondern immer auch Ort der Abwechslung und Freude. Auch der Ziergarten lag ihr am Herzen und wollte gepflegt sein. Es versteht sich von selbst, dass diese Pflege nicht so intensiv sein konnte wie zu den grosselterlichen Zeiten, als der Garten als einer der schönsten in Arnegg galt. In den sechziger Jahren wurde wieder einmal sichtbar, wie sehr der Zahn der Zeit am Eisengestell des alt-ehrwürdigen Gartenpavillons genagt hatte. Deshalb war Mama entschlossen, diese zugänglichen Stellen vor dem Austrieb des den Pavillon einhüllenden Geissbarts neu zu streichen, und zwar eigenhändig, wie sie das auch im Haus immer wieder getan hatte. Doch in den oberen Partien hätte sie dies nicht allein schaffen können – zu riskant das Ganze. Deshalb wurde sie beim Anstrich der rostigen Stellen mit einer Rostschutzfarbe durch Bruder Gallus tatkräftig unterstützt. Er stand mit dem Pinsel zuoberst auf der Leiter, während ihm Mutter unter der Leiter den Farbkübel entgegenhielt. Und während die beiden so beschäftigt waren, spazierten auf der Strasse Bekannte vorbei. Mutter grüsste sie freundlich. Dabei muss sie ihre Konzentration für einen Moment nachgelassen haben, worauf sich ein Teil des Kübel- Inhalts – eine giftige und äusserst hartnäckige rote Menninge – über ihren Kopf ergoss. Ihre verzweifelten Versuche, das rote Zeug wieder aus ihren Haaren zu bekommen, waren leider nicht wirklich von Erfolg gekrönt. Selbst die Coiffeuse konnte das Ganze nicht mehr ungeschehen machen. Mama hatte den Schaden, nämlich während längerer Zeit höchst auffällig rot gefärbte Haare, und wohl auch ein bisschen den Spott, denn die Geschichte hatte in der Nachbarschaft schnell die Runde gemacht.

Mein Vater Josef Alfons Helfenberger (1905 - 1990)

Ein Glückspilz trotz allem

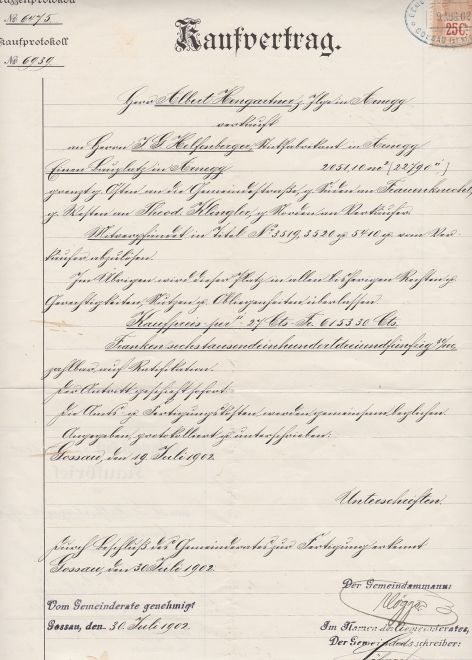

FREUDE HERRSCHT In der Stickereifabrikantenfamilie Johann Gottlieb (J.G.) Helfenberger in Arnegg machte es bereits am 5. Januar 1905, am Vortag zum Dreikönigsfest, den Anschein, als hätten sich die Glückwünsche zum Jahreswechsel bereits erfüllt. In ihrem eben bezogenen neuen Wohn- und Geschäftshaus an der Hauptstrasse hat Ehefrau Bertha Helfenberger-Hafner einem weiteren Sohn das Leben geschenkt. Mutter und Kind sind wohlauf – wäre da nicht ein Wermutstropfen: Mutter Berta, eben 39 Jahre alt geworden, kann den Neugeborenen nicht stillen. Doch daran scheint man sich gewöhnt zu haben, denn auch bei der erstgeborenen und kurz nach der Geburt verstorbenen Tochter sowie bei den Söhnen Paul, Johann, Leo und August verhielt es nicht anders. Man hatte sich eben behelfen müssen, hat den Säuglingen mit Getreide- und Traubenzucker aufbereitete Kuhmilch verabreicht. Und diese, inzwischen 11-, 9-, 6- und 3-jährig, haben sich trotz mangelnder Muttermilch gut entwickelt. Ein Unterschied allerdings besteht: Die älteren Geschwister kamen allesamt nicht zur tiefster Winterzeit zur Welt, sondern in den Monaten März, April und Juli. In der «schönen Stube», wie der repräsentativste Raum des Hauses genannt wird, klingt die Taufe aus.

Doch schon kurz danach machen dunkle Schicksalswolken Freude und Glück vergessen. Dem kleinen Alfons geht es von Tag zu Tag schlechter. Er schreit und krümmt sich in seinem Bettchen, dass es Gott erbarm. Säuglinge können bisweilen unter heftigen Koliken leiden, aber das sieht nicht danach aus. Die Ursache der gesundheitlichen Probleme scheint nicht allein ernährungs- oder saisonbedingt zu sein. Die Hebamme ist ratlos, der Hausarzt muss her. Die Diagnose von Dr. Krähenmann: Gichter. Unter dieser Diagnose kann man sich heute weniger vorstellen als unter der mittelalterlichen Bezeichnungen «Gücht» oder «Kindliweh». Der kleine Alfons leidet unter epileptischen Anfällen, insbesondere unter Fieberkrämpfen. Fiebersenkende Mittel werden eingesetzt. In ihrer Not – sie haben ein todkrankes Kind zu Hause – suchen die Eltern überall Zuflucht, auch bei Naturheilmitteln. Eingesetzt werden u.a. tägliche Wickel mit Moos aus dem Wald. Nach fünf Wochen steht fest: Der kleine Alfons ist halbseitig gelähmt. Glück im Unglück, denn in anderen Fällen sind Gehirnschäden geblieben. Doch wegen dieser im frühsten Kindesalter erlittenen schweren Krankheit sollte Vater Zeit seines Lebens behindert bleiben. Beim Gehen zog er sein linkes Bein stets etwas nach, und seine linke Hand konnte er nicht drehen.

Zur grossen Freude seiner Eltern und Geschwister entwickelt sich der Benjamin der Familie zusehends, nimmt nicht nur an Alter, sondern auch Gewicht und Grösse zu. Einiges deutet darauf hin, dass er Liebling seiner Mutter und der treuen Magd Elise ist. Auch sein sonst so gestrenger Vater dürfte ihm wegen seiner Behinderung dieses und jenes durchgelassen haben. Jedenfalls besucht er – trotz seiner körperlichen Behinderung – die Primarschule in Andwil und anschliessend die Sekundarschule in Gossau.

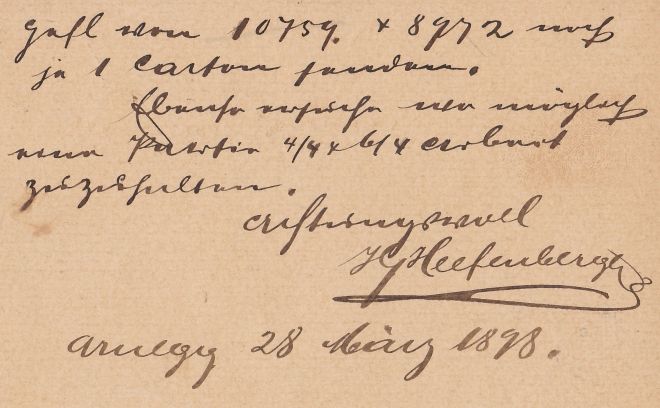

Der nach dem ersten Weltkrieg eingetretene und bis in die zwanziger Jahre anhaltende einschneidende Rückgang in der Stickereibranche zwang J.G. schliesslich zur Geschäftsaufgabe. Dutzende für ihn arbeitende Heim-Handsticker im Fürstenland, im Toggenburg und im benachbarten Thurgau verloren Arbeit und Nebeneinkommen. Ausserdem waren ihre schweren, sperrigen und ehemals teuren Stickmaschinen nach Jahren der Hoffnung und Enttäuschung wertlos geworden, wurden schliesslich zerstört und als Altmetall entsorgt. Der Zusammenbruch der Handstickerei zwang J.G, nach Alternativen zu suchen; er wollte aus der Not eine Tugend machen. So stieg in den Handel mit bäuerlichen Liegenschaften ein. Auf diese Weise konnte er auch seinen zweitjüngsten Sohn August in der Liegenschaft zur 'Traube' in Gabris-Heiligkreuz/TG zum Einsatz bringen, denn August hatte sich als einziger der Familie zur Landwirtschaft, insbesondere zur Pferdezucht hingezogen gefühlt. Durch Zufall habe ich erst vor kurzem erfahren, dass Grossvater eine grosse Kinderschar einer angesehenen Arnegger Bauernfamilie als Vormund betreute, nachdem deren Vater mit nur 46 Jahren an Krebs verstorben war. Er muss in solcherlei Dingen sehr diskret gewesen sein, denn diese Tatsache war später weder in der betreffenden Bauernfamilie noch in der Familie meines Grossvaters jemals ein Thema gewesen.

Seine älteren Brüder waren bereits ausgeflogen, während Alfons, der jüngste Helfenberger-Spross, noch immer zu Hause lebte. Wegen der immer stärker werdenden Arbeitslosigkeit und auch wegen seiner körperlichen Behinderung war es für ihn äusserst schwierig, eine passende Tätigkeit zu finden. Er sah keine wirkliche Perspektive, empfand sich nach eigenen Worten als «ausrangierter Stickereigummi» und «als grösstes Sorgenkind der Familie». Auf Anraten seines Vaters absolvierte Alfons zunächst eine kaufmännische Stage in Wängi bei Wil. Derweil durchforstete sein Vater Zeitungen nach Annoncen. Er wäre wohl auch bereit gewesen, sich für seinen Jüngsten an einer Firma zu beteiligen oder dafür Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen. Er riet Alfons, eine Existenz im Verkauf ins Auge zu fassen. Auf ein Inserat eines Händlers für Überkleider, Käsereischürzen und dergleichen meldete sich sein Vater, weil er glaubte, dies könnte ein Betätigungsfeld für seinen Jüngsten sein. Doch J.G. hatte eine Marktlücke gefunden und machte daraus gleich eine Geschäftsidee: Anstatt nur Berufskleider zu verkaufen, sollte er sich des Käsereibetriebs als Ganzem annehmen und jene Artikel anbieten, die tagein und tagaus für die Milchverarbeitung und die Butter- und Käseherstellung nötig sind: nebst Schürzen auch Bürsten, Putzmittel und Chemikalien, Kalbermagen und Lab für die Milchgerinnung, Käsetücher und Käsebretter und dergleichen mehr. Als gewiefter Geschäftsmann hielt J.G. die Milchwirtschaft nicht zu Unrecht für weniger krisenanfällig als die Stickerei. «Milch wird immer getrunken, Käse immer gegessen», so seine Begründung. Unter Beizug des Dorfkäsers wurde ein erstes Käsereibedarfsartikel-Sortiment erstellt, wurden Lieferanten ausfindig gemacht und darauf beim Bezirksamt Gossau eine Handelsreisenden-Bewilligung gelöst. Und so startete Alfons 1925, zunächst noch zusammen mit seinem Vater J.G. den Handel, klopfte in der engeren Umgebung Käsereibetrieb um Käsereibetrieb ab.

Der völlig unerwartete, plötzliche Tod seines Vaters J.G. am 9. September 1929 musste den 24-jährigen Alfons besonders getroffen haben, denn er hatte er nicht nur seinen Vater, sondern auch seinen Mentor und Geschäftspartner verloren. Ausserdem musste er sich zusammen mit seinen Brüdern jetzt vermehrt um seine Mutter, aber auch um das Elternhaus kümmern. Hinzu kam, dass sich kurz nach Grossvaters Tod die wirtschaftliche und weltpolitische Lage verschlechterte. Auf den Schwarzen Donnerstag vom 24. Oktober 1929 folgte der schwerwiegendste Börsenkrach der Geschichte. 1931 wurde zum Schlüsseljahr und gilt als eigentlicher Beginn und Ursache der Grossen Depression der 1930-er Jahre. Banken gerieten ins Wanken, die Finanzwelt in Panik und die Wirtschaftswelt ins Trudeln, besonders jene unseres Nachbarlandes Deutschland (Tobias Straumann: 1931 – Debt, Crisis, and the Rise of Hitler)

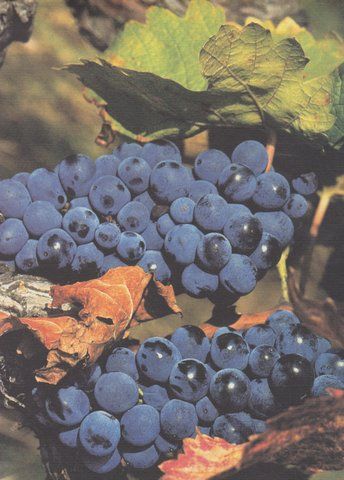

Aus nachvollziehbaren Gründen – auch ich bin ein Freund des Rebensafts – hatte Vater stets auch mit dem Weinhandel geliebäugelt – wohl zum Missfallen der übrigen Familienmitglieder mehr als dies. Zu jener Zeit war das Südtirol daran, sich die Schweiz als Absatzmarkt für Rotweine zu erschliessen: Kalterer, Magdalener und wie sie alle heissen. Die Sorte, die wie der Ötzi zum Südtirol gehört, ist der Vernatsch. Er wächst zusammen mit einzelnen Lagreinpflanzen in den Pergeln, deren Höhe vor Jahren wohl noch für Menschen von geringerer Körpergrösse konzipiert wurde. Die Trauben werden zusammen geerntet und zusammen gekeltert. Die wenigen Prozente Lagrein – gesetzlich erlaubte Maximalmenge sind 10 Prozent – schenken dem hellfarbenen, sanften, milden Vernatsch Farb- und Strukturzuwachs. Vernatsch ist eine dankbare Sorte. Unser Land war für Magdalener-Traube von Ende des Zweiten Weltkriegs bis in die Achtzigerjahre der fast einzige Absatzmarkt. Zunächst fass-, dann tankweise orderten die hiesigen Weinhändler den süffigen Saft und verschoben ihn in die Wirtshäuser. Das hatte Vater mehr oder weniger erfolgreich getan und Restaurants besucht. Für seine Verlobte, damals als Serviertochter im Restaurant «Sternen» in Arnegg tätig, hatte in Sachen Getränke, insbesondere Wein, ein Wörtchen mitzureden. Für sie stand im Nachhinein fest: Vater war einem «Bschisslig», einem Betrüger auf den Leim gekrochen. Gut möglich, dass er sich von einem Südtiroler Weinhändler namens Tratter über den Tisch hatte ziehen lassen.

(1) Vater (3.v.l.) auf Einkaufstour im Südtirol

(2) Eltern z. Zt. ihrer Verlobung (um 1938)

Ob Vater aus beruflichen oder privaten Gründen erstmals mit meiner Mutter in Kontakt gekommen ist? Wie lange war Marie in Arnegg tätig? Wie lange hatten sich die beiden gekannt, wann hatten sie sich verlobt? – Einen gewissen Aufschluss gibt die an seine zukünftigen Schwiegereltern adressierte Ansichtskarte meines Vaters vom 8. Mai 1938 mit dem folgenden Inhalt:

Meine Lieben

Ich habe den doppelten Auftrag von Marie sowie von meiner lb. Mutter, ein Grüsschen von uns zu Euch fliegen zu lassen. Sehr wahrscheinlich werde ich am kommenden Mittwoch mit Marie den Markt [in Weinfelden] besuchen. Meine Mutter verdankt den freundl. Kartengruss, der ihr Freude bereitete. Wir sind immer genügend mit Beschäftigung versehen. Gestern haben wir eine Autofahrt über Wuppenau nach Gabris ausgeführt.

Mit allseitig besten Grüssen

Alfons & Marie

(3) Als Frischvermählte grüssten anfangs November 1942 Alfons und Marie aus dem tiefverschneiten Wallfahrtsort Einsiedeln

DIE HOCHZEIT MEINER ELTERN «Kriegsmässig» auch die Trauung meiner Eltern, zunächst im Zivilstandsamt Gossau am 31. Oktober 1941. Danach die kirchliche Trauung, nicht etwa in der Pfarrkirche Andwil, sondern im wichtigsten Wallfahrtsort der Schweiz, in Einsiedeln im November 1941. Anstatt der vertrauten Pfarrkirche zu St. Othmar Andwil die Anonymität einer Wallfahrtskirche in der winterlichen Zentralschweiz, anstelle einer fröhlichen Ostschweizer Hochzeitsfeier in einer der Arnegger Wirtschaft ein Zusammensein im engsten Familienkreis, nur mit Trauzeugen sowie Vaters Brüdern Paul und Leo. Das offizielle Hochzeitsfoto zeigt denn auch ein eher ernst dreinblickendes Paar mit Lippen wie Minuszeichen. Ansonsten alles sehr konventionell, Mutter ganz in weissem, fünfsechstel-langen Brautkleid, mit ihrem, zu einem Diadem drapierten strahlendweissen Schleier, wohl beste St. Galler Spitzen. Der Aufbau lässt sie grösser als Vater erscheinen, sie – nicht nur für diesen Tag – ganz Königin. Neben ihr Vater mit Frack, seine Linke hält etwas verkrampft ein Paar Glacé-Handschuh, doch es glänzt der Ehering. Es macht nicht den Anschein, als würden die beiden diesen Augenblick sehr geniessen. Irgendwie verständlich, denn es war Winter, es war kalt und es herrschte Krieg.

Zu gewissen Zeiten hätte ich es attraktiver gefunden, anstatt eines Käserei-Bedarfsartikel-Händlers einen Weinhändler zum Vater zu haben. Im persönlichen Gespräch war Vater dem leidigen Thema stets ausgewichen, so wie er auch seine «wilden Jahre» nach Möglichkeit ausgeblendet hat. Doch ich fand das Thema immer wieder interessant und habe ihn deswegen gerne etwas provoziert, insbesondere nachdem ich bei meinen Erkundungsaktionen im Lager auf eine alte Auto-Windschutzscheibe und im Büro auf eine Feuerversicherungs-Police der Helvetia St. Gallen gestossen war. Gemäss diesem Dokument besass mein Vater ab 1938 das zur Windschutzscheibe gehörende Personenautomobil der Marke Opel, Modell 1934, Versicherungssumme Fr. 2’000.-, Jahresprämie Fr. 30.-. Der Versicherungsschutz dieser Police endigte am 1. September 1943, also anderthalb Monate vor meiner Geburt. Bei meinen frühen Recherchen während der Schulzeit war ich in der hintersten Ecke eines grossen Büroschranks sogar auf ein stimmungsvolles Foto gestossen. Darauf war das Rebgebiet von Lana-Meran zur Zeit der Weinlese abgebildet. Diesem Bild verhalf ich zu einem prominenten Platz im Treppenhaus. Zu meinem grössten Erstaunen blieb es dort sogar hängen!

Geschäftliche Enttäuschungen, der aufsteigende Weltkrieg und wohl auch der Einfluss seiner Verlobten Marie dürften der Grund dafür gewesen sein, dass sich Vater nun gänzlich dem Käsereiartikelhandel zuwandte. Schliesslich gab es in der Ostschweiz Weinhändler zu Hauf, jedoch nur eine Einzelfirma Alphons Helfenberger, Käsereiartikel, Arnegg.

Vater, stets mit Krawatte, liebte den Kontakt zu seiner Käser-Kundschaft, mit der er sich jede Woche an den Käser-Börsen von St. Gallen, Wil und Weinfelden getroffen hat. Gelegentlich war er danach deprimiert, vor allem wenn er nur kleine Bestellungen heimbringen konnte. Auch machte ihm seine körperliche Behinderung immer wieder zu schaffen, körperlich wie auch seelisch. «Es ist ein Brauch von alters her, wer Sorgen hat, hat auch Likör!» Dieser Spruch aus der «Frommen Helene» von Wilhelm Busch bringt es auf den Punkt. Mehr als mir lieb war, hatte ich Vater während meiner Jugendzeit in den Fängen seiner Sucht erlebt, wenn er bereits angesäuselt von der Börse zurückgekehrt war, um dann noch am Abend in der «Ilge» einzukehren, wo seine Jass-Kollegen bereits auf ihn warteten, etwa sein Schulkamerad und Arnegger Baumeister Toni Gerevini. Da konnten die Frauen-Proteste noch so laut sein – die Sucht war stärker. Zu dieser Zeit wurde dem Jassen als Freizeitvergnügen ausgiebig gefrönt und dabei oft und gern über den Durst getrunken, was in vielen Familien zum Problem wurde. Deshalb gab es damals noch die Möglichkeit, ein behördliches Alkohol- und Wirtshausverbot auszusprechen. Eine solche Massnahme hätte zwar einige Probleme gelöst, doch für Vater wären die Nebenfolgen verheerend gewesen. Damit wäre nicht nur sein Selbstwertgefühl, sondern auch seine berufliche Existenz zerstört worden. Erfreulicherweise ist es Vater nach und nach gelungen, diese Abhängigkeitsprobleme von Alkohol und Nikotin in den Griff zu bekommen.

Auch in der Käsereiartikelbranche herrschte nicht immer eitel Freude, besonders nachdem auch Vater zunehmend gegen Konkurrenz zu kämpfen hatte. An eine Expansion war bei ohnehin schmaler Marge nicht zu denken. Die Idee, ein Geschäftsauto anzuschaffen, um damit die Belieferung der Kundschaft zu beschleunigen, hatte er angesichts seiner körperlichen Behinderung und wohl auch wegen seiner Suchtproblematik nicht ernsthaft in Erwägung gezogen und deshalb stets auf den Warenversand per Post und Bahn gesetzt. Bauern aus der Umgebung decken sich mit Gebrauchsgegenständen, wie Melkfett oder Viehzeichnungsstiften auf dem Weg zur Käserei ein. Wenn es wirklich eilte, kamen Mutter oder wir Kinder zum Einsatz: Express-Zustelldienst per Motorroller oder per Velo. Eine Zeitlang liebäugelte Vater mit einem Nebenerwerb, wie der in den fünfziger Jahren aufgekommenen Pilzzucht. Auch den Eintritt ins Krankenkassengeschäft wurde erwogen und wieder verworfen; er hatte wenig Flair für eine wohlgeordnete Administration. Vater tat sich bereits mit der Geschäftsbuchhaltung schwer, wo jeweils seine Brüder Johann und Leo als Retter in der Not einspringen: Leo als Buchhalter eher mit Rat, Johann während seiner langen Sommerferien und seiner Erfahrung auch als Hilfsbuchhalter mit Tat. Innerhalb unserer Familie ist er zum Glück immer wieder zum Tragen gekommen, dieser im wahrsten Wortsinn Helfenberger’sche Familiensinn! Wären da nicht nächste Verwandte, wie Tante Klara, meine Patin, und Onkel Johann, mein Pate, gewesen, die uns durch ihre aktive Präsenz im Elternhause geschützt, gefördert und uns ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit vermittelten, hätten wir Kinder unter der häufigen Abwesenheit unseres Vaters und der geschäftlichen Inanspruchnahme unserer Mutter gelitten und wohl Schaden genommen.

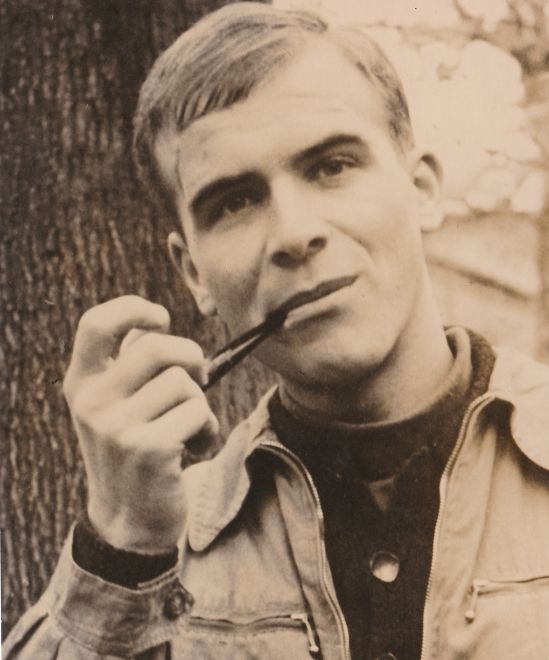

(4) Vater (1968)

Erst 1978, im Alter von 73 Jahren, gab Alfons seine Einzelfirma vollständig auf, nachdem diese 53 Jahre existiert hatte. Bis ins hohe Alter konnte er sich guter Gesundheit erfreuen, lebte ohne Pension und ohne jemals Ferien gemacht zu haben dank der AHV mit seiner Frau glücklich und zufrieden. Niemals hatte er zu hohe Ansprüche gestellt, war zeitlebens bei seinen Leisten und damit stets auf dem Boden geblieben und deswegen zusammen mit Mutter, deren Einfluss nicht hoch genug eingeschätzt werden kann, recht viel erreicht. Bisweilen konnte er sogar einen gewissen Stolz über das in seinem Leben Erreichte zeigen. Zwar hätte er es gerne gesehen, wenn eines seiner Kinder Geschäft und Liegenschaft übernommen hätte, doch konnte er sich auch über deren Erfolge freuen. Mit zunehmendem Alter waren eine grosse Zufriedenheit und Dankbarkeit für all das, was er in seinem Leben trotz der ihm auferlegten Einschränkungen geschaffen hatte und auch darüber, was ihm zugefallen war, spürbar. Anlässlich seines 80. Geburtstags hatte er dies auch so zum Ausdruck gebracht: Aus dem «grössten Sorgenkind der Familie», als das er sich einmal sah, wurde ein Glückskind! Eben diese mit einer grossen Güte gepaarte Zufriedenheit und Dankbarkeit haben wir Kinder an unserem Vater besonders geschätzt. Nicht zu vergessen sein feiner Humor, den er selbst nach der Einlieferung ins Kantonsspital St. Gallen noch auf dem Sterbebett nicht verlor, als er sich seinem Arzt als ‚Alfons «Hälfderselber»‘ vorstellte. So sehr hat mir dieser verballhornende Ausdruck unseres Familiennamens gefallen, dass ich ihn im Titel meiner «Erinnerungen» einbauen musste – als kleine Hommage an Vater, und auch als Dank an meine Mutter, die ihn nicht mit der ihr eigenen Beharrlichkeit vom Weinhandel abgedrängt, sondern ihn auch immer wieder aufgerichtet und äusserst tatkräftig unterstützt hatte. Vater verstarb an einem Aneurysma, nicht so plötzlich wie sein eigener Vater, sondern nachdem er sich vorher während ungefähr zwei Wochen nicht mehr wohlgefühlt hatte und das Bett hüten musste. Wie seine Vorfahren wurde auch Vater und später auch Mutter auf dem Friedhof in Andwil bestattet, neben der Pfarrkirche St. Othmar, in welcher er während 42 Jahren im Kirchchor mitgesungen hatte. Der Gesang war zeitlebens eines seiner wenigen Hobbies gewesen.

DER SPEZIELLE GERUCH IM PARTERRE UNSERES ELTERNHAUSES Völlig überrascht und erfreut war ich, hier vor nicht allzu langer Zeit den Kommentar eines besonderen Kunden zu lesen, nämlich jenen von Pater Linus Columban Züger OSB. In ihm hatte ich bisher den ehemaligen älteren Schulkollegen aus der Primarschulzeit gesehen. Er war aber auch einer der Söhne einer berühmten Andwiler Käserfamilie. Er schreibt u.a.: «Wie oft war ich bei euch im Haus Kunde für Käsereiartikel. Und von diesen Produkten her gab es in eurem Haus einen andern Geruch als bei uns. Die Freundlichkeit Deines Vaters und Deiner Mutter schätzte ich sehr. Da war ich immer willkommen».

Zunächst würde ich behaupten, Pater Columban verfüge über einen ausgeprägten Geruchssinn. Duftreize sind im Gehirn ganz besonders gespeichert, ganz nahe bei den Emotionen. Düfte sind als Bilder von Orten oder Menschen verankert, als Erinnerungen, die sich nicht mehr verändern lassen. Unter diesem Aspekt ist der Geruchssinn der unmittelbarste unserer Sinne. Anders als visuelle oder akustische Impulse wirken direkt auf das limbische System im Gehirn, wo die Emotionen verarbeitet werden. Und Pater Columban hat vollkommen recht: Obwohl bei uns eine Vielzahl von Produkten, die auch in der elterlichen Käserei verwendet wurden, war bei uns ein ganz anderes «Gschmäggli» vorherrschend als in einer Käserei. Dazu beigetragen haben die unterschiedlichsten Dinge, etwa Kalbermagen, die damals ungekühlt in grossen Kartonschachteln aufbewahrt wurden – anfällig für allerlei Schädlinge. Für die Käseproduktion werden in den Käsereien nur geringe Mengen davon benötigt. Ich denke auch an Säcke mit Spezialreinigungsmitteln sowie an die grossen Salzsäure-Korbflaschen. Für Endverbraucher wurden kleinere Mengen davon abgefüllt. Bisweilen ging beim Abfüllen auch etwas daneben. Auch mir war später beim Betreten des Elternhauses dieser strenge Geruch aufgefallen.

PIONIERHAFTE GESCHÄFTSFRAU Dörren war einmal, Einmachen zunehmend als zu aufwändig empfunden. Nachdem die Tiefkühl-Welle von den USA hinüber nach Europa hinweg geschwappt war, hat Mama hat in Arnegg ein Stück lokale TK-Geschichte geschrieben. Doch schön der Reihe nach: Begonnen hatte die Vermarktung von Tiefkühlkost in den Dreissigerjahren in Amerika, wo der Biologe Clarence auf einer Reise beobachtete hatte, wie die Inuit bei über minus 40 Grad Celsius Fische angelten. Die Fische gefroren, kaum waren sie aus dem Wasser gezogen. Als er den Fisch später verspeiste, schmeckte er zu seiner Freude wie frisch aus dem Wasser. Aus dieser schmackhaften Erfahrung entwickelte Clarence Birdseye eine neue Geschäftsidee und brachte 1930 unter dem Namen "Birdseye" die erste Tiefkühlkost in die Läden. Die Erfolgsgeschichte setzte sich Mitte der Fünfzigerjahre über Deutschland auch in der Schweiz fort, bis nach Arnegg, wo sich Mama ebenfalls begeistern liess. In Zusammenarbeit mit der Gossauer Firma Schwizer ermöglichte sie, dass auf dem freien Grundstück neben unserm Elternhaus ein Kühlhäuschen entstand, wo Interessierte ein kleines oder grösseres TK-Fach mieten konnten. Mama hat den Betrieb überwacht und auch gleich für die nötige Mund-zu-Mund-Propaganda gesorgt. Damit konnte sie mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen: Zum einen hatte sie genügend Platz für all ihre Früchte, ihr Gemüse und ihr Fleisch, zum andern – gut sichtbar – etwas Eigenes, das ihr dies und jenen zusätzlichen sozialen Kontakt verschaffte.

Ein Denkmal für Tante Klara, unsere Helfmutter

Klara, das Nesthäkchen oder „die Kleine“, wie sie von Eltern und Geschwistern genannt wurde, erblickte am 15. Juli 1925 das Licht der Welt. Interessant eigentlich, dass sie nicht den Namen der Mutter, sondern jenen der früheren Lebens- und Geschäftspartnerin erhielt. Als Marie, das älteste der drei Geschwister von zu Hause Richtung Müllheim wegzog, war Klara gerade erst schulpflichtig geworden. Auch sie ging nach Weinfelden zur Schule. Den weiten Schulweg durch den Wald hat sie als junges Mädchen nicht immer als so romantisch empfunden. Aber sie war schnell und aufgeweckt, und hat so manche Gefahren gemeistert. Schon früh war auch Klara in Haus und Hof eingespannt. Immerhin war im Falle der Jüngsten schon einiges selbstverständlich, wofür ihre beiden älteren Geschwister noch kämpfen mussten.

Nach dem Besuch der obligatorischen Schulen und hauswirtschaftlicher Fortbildung arbeitet auch Klara tatkräftig im Betrieb ihres älteren Bruders Alfred mit. Im Oktober 1943 – sie ist im Sommer achtzehn geworden – fährt sie nach Arnegg zu meiner Taufe. Nur wenig spätere ereilt sie eine schwere Krankheit, die Kinderlähmung. Diese schreckliche Krankheit sollte ihr weiteres Leben grundlegend verändern. Nach verschiedenen Spitalaufenthalten wird Klara vollständig gelähmt in die Klinik Balgrist in Zürich eingeliefert, wo ein für die Schweiz modernes klinisches Gerät eingesetzt wird, die Eiserne Lunge. Dieses bereits 1920 in den USA entwickelte Gerät ermöglicht eine maschinelle Beatmung von Polio-Patienten. Klaras Körper kommt bis zum Hals komplett ins Innere eines Hohlzylinders zu liegen; nur der Kopf ist draussen. Das Gerät schliesst am Hals luftdicht ab und erzeugt einen Unterdruck. Dadurch drückt der Umgebungsdruck Aussenluft durch Nase und Mund des Patienten in die Lungen. Entsprechend geschieht die Ausatmung durch den Aufbau eines Überdrucks in der Kammer. Diese Eiserne Lunge und ihr eiserner Wille bei Therapie und Rehabilitation haben ihr wohl das Leben gerettet und es ihr schliesslich möglich gemacht, wieder zu sitzen und Arme und Hände gebrauchen zu können. Mit Hilfe von zwei langen, bis unter die Schultern reichenden Holzkrücken sowie eines um das rechte Bein gelegten orthopädischen Stützapparats lernt sie wieder etwas zu gehen, sehr langsam und mühevoll, Schrittchen für Schrittchen. Diese Fähigkeit kommt ihr allerdings nach ein paar Jahren wieder abhanden.

In den schwierigen Phasen ihrer Krankheit konnte mich meine Gotte nicht sehen. Während ihrer Reha erklären sich meine Eltern bereit, sie bei sich aufzunehmen, ein Entschluss, der ihnen wohl einiges abgefordert haben dürfte. Doch die Tatsache, dass ein Familienzuwachs bevorstand, wird ihnen den Entscheid etwas erleichtert haben. Beim letzten Klinikbesuch vor ihrer Entlassung nahmen mich meine Eltern mit nach Zürich. An diese erste bewusste Begegnung mit meiner Gotte vermag ich mich noch schwach zu erinnern.

(1) Klara Güntensperger: Aktiv gelebtes Leben im Rollstuhl

Für Klara waren die Verhältnisse in unserem Elternhaus denkbar schlecht. Die im oberen Stock gelegenen Wohnräume waren alles andere als behindertengerecht. Unterhalb jeder Türe fand sich eine Schwelle. Um diese mit dem Fahrstuhl zu überwinden, musste jemand vorher einen Holzkeil unterlegen. Ein Badezimmer war ebenso wenig existent wie die Versorgung mit warmem Wasser. Für Klara am allerschlimmsten war jedoch, dass sich beide Klosetts auf einem Zwischenstock befanden und damit für sie absolut unbenutzbar waren. Tante Klara war auf einen Topf und viele Helferinnen und Helfer angewiesen. Auch stand ihr kein eigenes Zimmer zur Verfügung. Zunächst teilten mein Bruder und ich mit ihr das Zimmer, später meine Schwester. Körperhygiene (Klara trug lange Haare) nur mit Waschbecken und auf dem Herd erwärmten Wasser, ohne Fön, Tampons, Wegwerfbinden und allem, was heute dazugehört. Zu dieser Zeit kam Blut noch in normaler und natürlicher Weise zum Vorschein, während es heute unsichtbar gemacht wird. Monatsbinden erscheinen in der Werbung stets blütenweiss.

In der Waschküche stand eine uralte Blechbadewanne, doch gebadet wurde darin nur noch selten. Es muss jeweils sehr mühsam gewesen sein, das Badewasser im Kessi des Holzherds zu erwärmen. Da hatten wir Kinder es tatsächlich besser. Am Wochenende wurde ein Waschzuber auf die Küchenbank gestellt und mit warmem Wasser gefüllt. Darin wurden wir Kinder der Reihe nach von Mutter oder Klara gebadet. Ob dabei das Badewasser jedes Mal gewechselt wurde oder ob es 'japanisch' zu und her ging? Wenn ich bedenke, dass es in unserem Haushalt eigentlich nur zwei nutzbare Wasserzapfstellen gegeben hat, eine in der Waschküche, die andere in der Küche, wird klar, wie ausserordentlich mühsam die Einhaltung einer gewissen Körperhygiene damals war. Morgens und abends wusch man sich mit kaltem Wasser das Gesicht – am Küchenwaschtrog. Wo sich vorher noch das Abwaschgeschirr gestaut hatte, wurden dann auch die Zähne geputzt. Vielleicht lässt sich meine heutige Hemmung gegenüber zu häufiger Nutzung der Badewanne mit diesen Entbehrungen während der Kindheit erklären. Die sanitären Verhältnisse war alles andere als luxuriös, aber noch immer besser als früher, etwa im Mittelalter oder heute in Teilen der Dritten Welt: Sauberes Wasser war damals im Überfluss vorhanden. So wurde unsere erste Waschmaschine und die Wäscheschleuder mittels Wasserdruck direkt angetrieben – welche Trinkwasser-Verschwendung aus heutiger Sicht!

Geheizt wurde zur Hauptsache mit Holz, ergänzt durch Kohle und Torf. Torf hatte in unserer Gegend als Brennstoff eine lange Tradition. Als gegen Ende des 18. Jahrhunderts das Holz knapp und der Energiebedarf einer wachsenden Bevölkerung grösser wurde, entdeckte man den Torf als Brennmaterial. Auch im nahen „Andwiler Moos“ (geol. Eisrandlandschaft; glazial überprägte Hochfläche mit aufgefächerten Wallmoränenbögen zwischen Andwiler Moos und Gerstenmoos; Staulagen und –rückzugssequenzen des Rheingletschers im Raum Hinterberg) wurden während der Wintermonate von Hand Torfquader (Schollen) gestochenen und zu Schollenbeigen aufgestapelt, so dass die Schollen in nassem Zustand durchfroren, sich auflockerten und in den Sommermonaten zu beinharten Briketts austrockneten. Im Frühjahr wurde hin und wieder eine ganze Wagenladung Torfmull angekarrt und im Garten ausgebracht. Auf diese Weise wurden in den letzten 200 Jahren 90% der Moore in der Schweiz zerstört. Insbesondere der WWF hat sich für den Schutz der verbleibenden Flächen eingesetzt. Im Verlaufe der Zeit wurden die Torfbriketts durch die schweren Briquettes aus Steinkohle ersetzt. Sie haben wohl einen höheren Heizwert, mussten nicht mühsam per Wagen abgeholt werden sondern wurden per Lastwagen in ganzen Bündeln durch die Firma Rufer, Gossau, angeliefert.

Im Winter war im Elternhaus einzig das Stübli wirklich geheizt. Vaters Laden- und Büroräumlichkeiten wurden mit einem Ölofen temperiert. Wenn es richtig kalt war, kamen auch dort wie in den übrigen Räumen Heizstrahler zum Einsatz. In den Schlafzimmer, insbesondere jenen im oberen Stock, war es zeitweise bitter kalt und die Fenster waren mit einer dicken Eisblumenschicht bedeckt. Das Licht des neuen Tages drang dann nur schlecht ins Hausinnere, weshalb es in gewissen Zimmern morgens düster blieb, bis die Mittagssonne die Eisschicht an den Fenstern schmelzen liess. Während der strengen Winterzeit froren die Wasserleitungen regelmässig ein. Dann musste Spenglermeister Ludin mit der Lötlampe her und die Leitungen auftauen, was dauern konnte, denn wir waren nicht die einzigen mit diesem Problem. Erst dann gab es in der Küche wieder laufendes Wasser.

Während der oft bitterkalten Winterzeit hatten wir Kinder unter Frostbeulen an den Zehen zu leiden, denn die Winterschuhe von damals vermochten trotz Pflege mit Juchtenmark die Nässe nicht gänzlich abzuhalten. Für unsere Klara müssen die Peinigungen durch die fast allgegenwärtige Kälte besonders schlimm gewesen sein, weil sie sich nicht richtig bewegen und den ganzen Tag sitzend zubringen musste. Regelmässig erhielt sie Besuch des Physiotherapeuten Kurt Basler, dessen Behandlungen überaus wichtig für sie waren. Für die ihr vom Physiotherapeuten auferlegten Körperübungen musste sie abends zu Boden gelassen und – was schwieriger war – wieder vom Boden aufgenommen werden. Verschiebungen innerhalb des Stockwerkes erfolgten am Boden mit Hilfe einer Wolldecke, auch über Türschwellen. Zu den Frostbeulen hat sich bisweilen auch diese und jene Prellung gesellt.

Wie mir Herr Basler erst Jahrzehnte später erzählt hat, war er zu Beginn, also anfangs der fünfziger Jahre noch mit dem Zug vom Appenzellerland nach Arnegg gereist. Noch heute, mehr als ein halbes Jahrhundert danach, erinnert er sich an folgende Begebenheit: Anlässlich seines ersten Hausbesuchs in Arnegg, sei er am Bahnhof von einem Jungen empfangen und von diesem ins Elternhaus und zu seiner Patientin Klara geführt worden. Immerhin sei der kleine Bub recht gesprächig gewesen, denn unterwegs, als die beiden Vater begegneten, habe der Junge dem Besucher erklärt, «dieser Mann» würde auch zur Familie gehören. Es stimmt: bei «diesem Mann» handelte es sich um meinen Vater, und beim kleinen Jungen um mich!

Mein körperlich behinderter Vater konnte Klara nicht allein nach unten oder oben tragen. Bevor wir Söhne kräftig genug waren, musste jeweils ein starker Nachbar, wie Bäckermeister Ledergerber oder der Webereiangestellte Kurt Hefti, für den Tragdienst gerufen werden. In den ersten Jahren ihrer Zeit in Arnegg war es Klara noch möglich, mit Hilfe von zwei Krücken während ungefähr einer Stunde einige Schritte entlang der Hauptstrasse − damals noch ohne Trottoir – zu tun, im Schneckentempo, immer das Gleichgewicht suchend, während Autos an ihr vorbeibrausten. Zu jener Zeit gab es noch kein Tempo 50.

Für begrenzte Platzverhältnisse, wie sie bei uns herrschten, gab es anfangs der fünfziger Jahre keinen brauchbaren Rollstuhl für den Innenbereich; alle waren sie ungeeignet oder zu teuer. Zu Hause wurde Klara erst etwas mobiler, nachdem Onkel Albert, ein begnadeter Ingenieur, für sie eine ebenso einfache wie geniale Idee verwirklicht und an die Beine eines massiven Stuhls vier «Wisa-Gloria» Kinderwagenräder angebracht hatte, wobei das rechte Vorderrad mit einer beweglichen Achse ausgestattet war. Dies ermöglichte Klara, ihr Gefährt mit der linken Hand mittels einer Art Mini-Lenker mit feinen Bewegungen zu steuern. Zur Fortbewgung musste sie mit der rechten Hand eine kleine Kurbel drehen, die eine Kette über ein Zahnrad laufen liess, wodurch das Gefährt in Bewegung gesetzen wurde. So konnte sich Klara eigenständig vorwärts und rückwärts manövrieren. Später erhielt sie von der Invalidenversicherung einen veritablen Rollstuhl zur Verfügung gestellt, zuletzt sogar einen mit einem Elektromotor angetriebenen. Doch zu jener Zeit waren alle überglücklich über Alberts Erfindung. Klaras Gefährt war nicht nur sehr leicht und äussert platzsparend. Wichtig war, dass auch wir Kinder das Gefährt die Treppen hoch und hinunter tragen konnten. Dank ihres fahrbaren Untersatzes wurde Klara auch ausser Haus zusehends mobiler. Als bescheidene Gegenleistung für Ihre Ersatzmutterdienste hatten wir sie in ihrem Fahrstuhl an Sonn- und Feiertagen regelmässig ins höher gelegene Andwil zum Besuch der für sie heiligen Messe geschoben, eine Dienstleistung, die sie uns sehr dankte. Ihr «Vergelt's Gott» kam jeweils aus tiefster Seele.

Auch Klara hatte das natürliche Bedürfnis, sich zumindest während der warmen Jahreszeit etwas draussen aufzuhalten. Sie konnte Vater schliesslich davon überzeugen, dass der Anbau eines Balkons auf der Westseite eine gute Lösung wäre. Nachdem sie dafür noch einen eigenen Beitrag zu leisten versprach, wurde das Projekt eines eigenen Balkons realisiert. Dort konnte sie sich zumindest während der warmen Jahreszeit ohne allzu grosse Hilfe Dritter vom Schlafzimmer direkt nach draussen begeben.

Was Klara all die Jahre für uns Kinder und auch für meine Eltern getan hat, lässt sich nur andeuten. Praktisch täglich war sie ab dem späteren Vormittag präsent, rüstete Gemüse, kochte oft und gut, wusch das Geschirr, während eines der Kinder Abtrocknungsdienst hatte, flickte Kleider, strickte von Hand, später mit einer Strickmaschine Pullover und vieles mehr, half uns bei den Aufgaben, bastelte mit uns, schlichtete Streit, lachte mit uns und betrieb moralische Aufrüstung, wenn wir niedergeschlagen waren, und betete vor dem Schlafengehen mit uns.

Für uns Kinder war die Klara alles: Ersatzmutter und Hausangestellte, Fürsprecherin bei den Eltern, Coach und Seelentrösterin − die gute Seele eben. Als Gallus mit dem Klarinetten-Spiel begann, hat die Klara sein Instrument mitfinanziert, und als er sich für einen Sprachaufenthalt ins französische Caen begab, unterstützte sie sein Vorhaben auch tatkräftig. Überhaupt besass Klara ein durchaus gesundes Verhältnis zum Geld: sparsam mit sich selbst, äusserst grosszügig gegenüber anderen. An einem kleinen Luxus, etwa einem guten Essen oder einem kleinen Schmuckstück fand sie durchaus Gefallen, denn im Grunde war sie das, was man als eine «Bonvivante» bezeichen könnte.

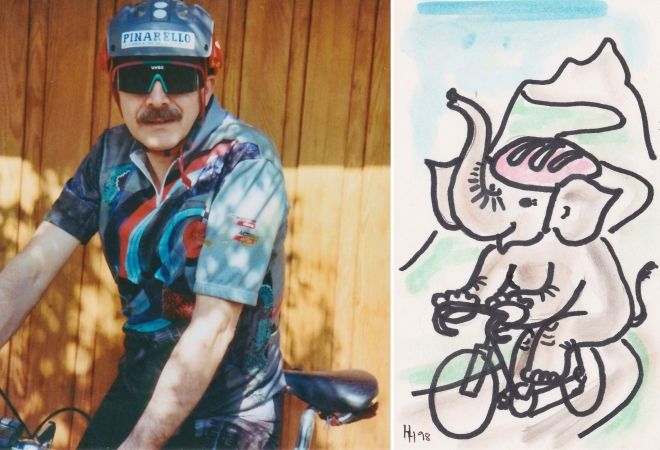

Im Nachhinein bewundere ich vor allem ihre Lernfähigkeit und ihren ungeheuren Willen. Trotz – oder vielleicht gerade wegen – ihrer Behinderung hat sich Klara stets weiter entwickelt, hat gelesen, geschrieben und gezeichnet und sich zur gelehrigen Köchin und Gesellschafterin entwickelt. Sicher war sie auch ein wenig stolz darüber, bei einem Projekt mit Behinderten auf dem Twannberg mitzutun. Darüber war sogar ein Bericht im Schweizer Fernsehen erschienen, in welchem Klara prominent mitwirkte.

Trotz ihrer schweren körperlichen Behinderung wirkte Klara niemals unglücklich oder unzufrieden – ganz im Gegenteil. Durch die Erkrankung und die Abhängigkeit von anderen hatte sich ihr Weltbild grundlegend verändert: Sie war demütiger und mit weniger zufrieden, aber nicht zerknirscht. Ihre Energie und ihren unerschütterlichen Optimismus hat sie einerseits durch Kontakte mit Mitmenschen, die ihr liebevoll begegnet sind, andererseits aus ihrem gelebten Glauben erhalten.

1967 fand Klara nicht nur ferienhalber, sondern glücklicherweise ganzjährig ein neues Zuhause bei ihren Verwandten im aargauischen Künten, und zwar in einem schönen, rollstuhlgängigen Einfamilienhaus mit grossem Garten. Damit Klara in Genuss eines eigenen Badezimmers kam, hatten die beiden einen Anbau gemacht. Zumindest jetzt war es ihr vergönnt, eine gute Zeit, ohne die früheren Einschränkungen und Entbehrungen, mit vielfältigen sozialen Kontakten, Ferienaufenthalten und Reisen zu verleben. Waren ihre Verwandten abwesend, sah Klara zum Rechten, denn sie konnte sich zu Hause ohne fremde Hilfe behaupten. Dank eines Elektro-Fahrstuhls war es ihr sogar möglich, sich auch ausser Haus zu bewegen, allein zur Kirche und wieder zurück zu fahren. Klara verstarb am 24.07.1998 nach längerem Spitalaufenthalt.

Kommentar einer seinerzeitigen Küntener Nachbarin:

Es hat mich sehr gefreut, in den mir weitgehend unbekannten Lebenslauf von Klara Einblick zu erhalten. Sehr bedenklich, was sie alles durchmachen musste! Von der riesigen Menge an Fakten und Episoden kann ich aber einen winzigen Teil davon gerne bestätigen, welcher Klaras Leben bei Onkel Albert und Tante Päuly betrifft. Der besagte Ingenieur war mein Onkel und alle drei hatten 1971 an unserem Hochzeitsfest teilgenommen. Ein herzliches Dankeschön für Ihre Publikation der Biografien.

An was für Erziehungsmethoden, allenfalls auch Bestrafungsmethoden, erinnerst du dich?