Zurzeit sind 520 Biographien in Arbeit und davon 291 Biographien veröffentlicht.

Vollendete Autobiographien: 176

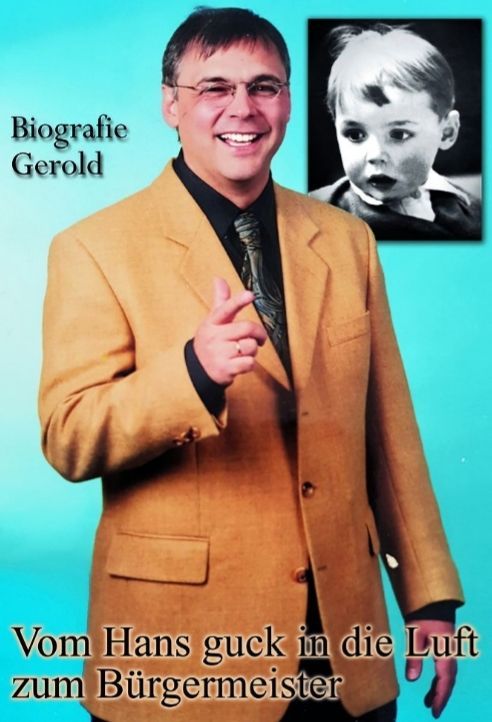

VORWORT Autobiografie Teil I

Willkommen zu einer Reise in meine Vergangenheit! Wer Lebenserinnerungen aufschreibt, wird fündig. Man muss sich nur als Autor oder Autorin erst einmal darauf einlassen wollen. Allerdings: Das ist leichter gesagt als getan!

"Das ist nichts für mich", war mein erster Gedanke, als ich mich 2017 erstmals mit dem Thema Autobiografie schreiben befasste. Aus Skepsis wurde (ab 2019) dann aber Faszination, als ich bemerkte, wie es mir zunehmend gelang, in teilweise sehr alte Erinnerungen einzutauchen. Was dabei herauskam, war - neben sehr vielen Seiten aufgeschriebenen Erinnerungen - die Erkenntnis, dass mich mein Leben - neben all den vielen schwierigen Phasen - sehr viel positives erleben ließ, was mir heute einen fröhlichen Blick zurück ermöglicht. Eine schöne Erfahrung!

Zurück zum Schreiben: "nie fertig"

Eine weitere Erfahrung, die ich beim Schreiben für mich gewonnen habe, ist, dass eine Autobiografie - wie die meine - vermutlich "nie" fertig geschrieben sein wird. Warum? Es fällt mir immer wieder etwas ein oder auf, was ergänzt werden könnte. Außerdem beabsichtige ich noch einen zweiten Teil meiner Lebenserinnerungen zu schreiben (über meine Erlebnisse als Bürgermeister 2002-2013). Was aber auf jeden Fall bestehen bleibt, ist der Titel für diesen ersten Teil meines Rückblicks in vergangene Zeiten: "Vom Hans guck in die Luft zum Bürgermeister".

"HANS GUCK IN DIE LUFT", diese Geschichte aus dem uralten Kinderbuch von Dr. Heinrich Hoffmann (Psychiater, Lyriker, Buchautor, 1809-1894), beschreibt zutreffend meine Besonderheiten in der Kindheit. Auch mein späteres Leben wurde dadurch geprägt, weil ich mit einem extrem ausgeprägten Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom (ADS) und mit einem Augenhandicap auf die Welt kam.

Mit Handicaps aufwachsen

Als Kind (Jahrgang 1957) und später, ging ich deshalb viele (prägende) Jahre mit erheblichen Benachteiligungen durchs Leben, weil weder mein ADS noch mein Augen-Handicap erkannt wurde. Düstere Erinnerungen sind mir aus dieser Zeit erhalten geblieben, über die ich erzähle. Hinzu kamen Misshandlungs- und Suchterfahrungen in meiner Kindheit und Jugend, die mir das Leben und meine Entwicklung nicht einfacher machten. Aber ab 1981 kam es doch noch zu einer bemerkenswerten Wende in meinem Leben, über die ich in meiner Autobiografie erzähle.

Mut machen

Die dadurch von mir aufgeschriebenen abenteuerlichen Lebenswege, möchte ich nun all den Menschen nicht vorenthalten, die entweder selbst mit dem ADS / ADHS (oder anderen Handicaps) leben, oder welche solche aus beruflichen Gründen oder als Angehörige begleiten. Ich würde mich darüber freuen, wenn es mir gelingen sollte, diesen Betroffenen etwas Mut machen zu können, dass sie - trotz mancher Benachteiligung - ihren Weg dennoch entschlossen gehen, sie immer wieder neue Chancen suchen und sich nicht unterkriegen lassen. Darum habe ich mich entschlossen, meine AB öffentlich zugänglich zu machen.

Nichts für ungut!

Was bei Erinnerungen aus - teilweise sehr lang - zurückliegenden Zeiten immer vorkommen kann, ist, dass meine subjektiven Erinnerungen an Personen von ihnen anders erlebt wurden, als ich es in meiner Biografie beschreibe. Das liegt jedoch in der Natur der Sache, denn alle Menschen haben ihre individuellen Wahrnehmungen, nehmen mit ihren Hintergründen, Besonderheiten oder Lebensumständen wahr (Irrtum nie ausgeschlossen). Meine Erinnerungen schrieb ich jedoch nach bestem Wissen und Gewissen auf und achtete auf eine authentische Schreibweise, verzichtete aber bewusst darauf, meine Erlebnisse "verschönert" oder harmonischer wiederzugeben. Dadurch fand ich zu einem lebendigen Schreibstil und hoffe, dass meine Storys zum Lesen einladen. Viel Spaß dabei!

Im August 2021

Der Autor

Gerold Löffler

1. Kapitel: "Auf los geht's los"

Freiburger "Bobbele"...

Wie ich in meinem Vorwort schon erzählt habe, wurde ich 1957 geboren. In meiner Geburtsstadt Freiburg im Breisgau wuchs in der Altstadt in einer großen Familie mit vier Geschwistern, den Eltern und meiner Großmutter in einer kleinen Dachwohnung in einem sehr alten Haus auf, ganz in der Nähe des Münsters.

Kind fällt auf - Handicap Nr. 1

Was mich deutlich von anderen Kindern unterschied: Ich kam mit zwei Handicaps auf die Welt, welche mein Leben nachhaltig prägten und beeinflussten. Besonders nach meiner Einschulung waren meine Eigenheiten nicht mehr zu übersehen. So schaute ich Menschen, die mit mir reden wollten, meistens nicht an, sondern durch sie "hindurch", hörte ihnen selten zu, wenn sie mit mir sprachen, und war permanent abgelenkt. Damit brachte ich nicht nur meinen Vater und andere Bezugsperson auf die Palme. Ich fiel als Sonderling bereits im Kindergarten auf, war sehr verschwiegen und wandte mich häufig von anderen Kindern ab. Häufig wurde ich „Schlofer“ oder „Träumer“ gerufen, weil ich meistens als „HANS GUCK IN DIE LUFT“ unterwegs war, und das Geschehen um mich herum ausblendete. In der heutigen Fachsprache zeigte ich typische Anzeichen eines Kindes mit einem ausgeprägten Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom (ADS).

ADS?

Das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom (ADS), das in mir sehr intensiv sein Unwesen trieb, kannte, bzw., behandelte man in den Fünfziger- bis Siebzigerjahre in der Fachwelt noch nicht, wenngleich auch zu früheren Zeiten viele Menschen davon betroffen waren. Das Thema war, – im Unterschied zu heute –, wissenschaftlich noch nicht erforscht. In der Fachliteratur kann man heutzutage sehr viel darüber nachlesen. Auch sind die Themen ADS und ADHS (ADHS: wenn Betroffene statt durch Verträumtheit, -wie in meinem Fall-, durch Hyperaktivität auffallen), vielfach in den Medien präsent. Daher will ich in meinem Buch auf abstrakte, fachlich fundierte Erklärungsversuche, verzichten.

„Gewitter im Kopf“

Betroffene umschreiben vielfach diese Besonderheit als „ständiges Gewitter im Kopf“. Das kann ich auch unterschreiben. Soll heißen, dass ein Gehirn von ADS / ADHS – Betroffenen nur unzureichend die Summe der Außenreize im Alltag filtern kann, um eine Überhitzung zu vermeiden. Vielleicht ist dieser Dauerzustand vergleichbar mit einem Computer, der permanent zu viele Daten mit zu wenig Arbeitsspeicher verarbeiten muss, und deshalb bestimmte Auffälligkeiten oder Ausfälle unvermeidlich sind. Diese Dauerüberforderung löst ständige innere Unruhe und Erschöpfung aus, was leider unangenehme Leistungsfunktionsstörungen wie Unkonzentriertheit und hohe Ablenkbarkeit zur Folge hat. Jedenfalls werden Menschen mit einem ADS / ADHS meistens als Sonderlinge, Träumer – bzw. Zappelphilippe -, beschrieben.

Spezielles Medikament

Erst Jahrzehnte später, (um 1990), verschrieb mir ein Facharzt, der mir empfohlen wurde, ein hochwirksames Medikament, das zu dieser Zeit allerdings nur Kindern und Jugendlichen verabreicht werden durfte. Erfahrungen aus seinem Praxisalltag brachte ihn jedoch zu der Erkenntnis, dass das ADS bei vielen Jugendlichen mit dem achtzehnten Geburtstag nicht automatisch verschwindet, sondern sie dieses Handicap in ihr Erwachsensein mitnehmen. In nicht wenigen Fällen führte das Absetzen der bisher wirksam verabreichten Medikamente zu erheblichen Problemen in der Schule, im Studium oder im Beruf.

Hilfreiche Ausnahme

Gott sei Dank machte der Fachmediziner in meinem Fall eine Ausnahme, ignorierte das Verordnungsverbot, und stellte mir ein Rezept für ein spezielles Medikament aus, weil er damit schon manchen erwachsenen Patienten wirksam helfen konnte. Allerdings schränkte er ein, dass dieses besondere Medikament nicht allen Patienten helfen würde. Aber ich solle es einfach einmal ausprobieren.

„Probieren geht über Studieren“

Wie gut, dass ich das tat! Den sofort nach der Einnahme verspürte ich eine enorme Wirksamkeit, ich wurde wesentlich ruhiger und konnte mich deutlich besser konzentrieren. Der hilfsbereite Facharzt für Neurologie und Psychiatrie informierte mich weiter darüber, dass die medizinische Forschung inzwischen zwar erkannt hat, dass auch erwachsene Menschen mit dem ADS oder einem ADHS behandlungsbedürftig sind, es aber aus irgendwelchen rechtlichen Problemen der Ärzteschaft - wie schon erwähnt – nicht erlaubt sei, RITALIN oder ähnlich wirkende Wirkstoffe ihren Patienten zu verordnen.

Neustart

Die spät erkannte Chance, - mit Ausblick auf Erfolg - beruflich neu durchstarten zu können, nachdem durch das bereits beschriebene - sehr wirksame - Medikament mein ADS-Handicap erheblich entschärft werden konnte, sollte mein Leben positiv verändern. Ich verspürte in dieser Zeit eine bisher nicht gekannte Energie und ein Aufbruchswille, als ob ich in kurzer Zeit alles das, was mir bisher an Erfolgserlebnissen verwehrt war, aufholen müsste (mehr dazu in späteren Kapiteln).

Verdrehte Augen - Handicap Nr. 2 (angeboren)

Hinzu kam, dass ich wenige Jahre später, in der mir ein hoch wirksames Medikament im Zusammenhang mit dem ADS verordnet wurde, einen „Schlüssel“ fand, auch mein zweites angeborenes Handikap deutlich zu entschärfen. Das Licht der Welt erblickte ich nach meiner Geburt zwar mit zwei sehenden Augen. Aber es handelte sich um jeweils sehr eigenwillige Sehorgane! Warum? Das Blickfeld beider Augen stimmte nicht überein, sondern wich ganz erheblich voneinander ab. Was von außen kurioserweise nicht ersichtlich war, wirkte sich dafür umso spürbarer beim Lesen und beim Schreiben aus. Zum Beispiel führte dies zu unangenehmen Problemen beim Fixieren einzelner Buchstaben. Ich „schwebte“ über die Schriftzeilen hinweg, konnte mich aber nicht auf einzelne Buchstaben konzentrieren. Versuche, dies dennoch zu erzwingen, führten zu Übelkeit. Das verdeckte Schielen war besonders auch für meine gravierende Lese- Rechtschreibschwäche mit verantwortlich, mit welcher ich in der Schulzeit besonders auffiel. Außerdem hatte ich es oft mit Augenschmerzen zu tun.

Augen "zurechtbiegen" (1997)

Auch dieses Handicap wurde Jahrzehnte nicht erkannt, bis ich schließlich doch noch - wieder durch besondere Umstände - medizinische Hilfe fand. Zunächst versuchte ein spezialisierter, namhafter Optiker in Freiburg meine Augenfehlstellung durch einen damals neu eingeführten „Pola-Test“ zu vermessen, um für mich daraufhin Prismengläser als Sehhilfen anzufertigen, welche mein Sehproblem entschärfen sollten. Als nach mehrstündigem, anstrengendem Ausprobieren von gefühlt hunderten Vermessungsgläschen der Optiker glaubte, ein brauchbares Ergebnis gefunden zu haben, wurden danach entsprechende Sehhilfen angefertigt. Mit großer Erwartung fuhr ich nach Freiburg, um meine neue Wunderbrille eine Woche später ausprobieren zu können, als diese fertiggestellt war.

Enttäuschung! Blümerantes Sehen

Als ich sie aufsetzte, meinte ich, mehrere Flaschen Schnaps auf einmal zu mir genommen zu haben. Alles um mich herum nahm ich völlig verfremdet wahr, und mir wurde sehr bald übel. Möglicherweise waren die Gläser zutreffend bestimmt worden, aber das Sehen erfolgt ja bekanntlich auch in Kooperation mit dem Gehirn, das mit den nun massiv manipulierten Bildern über die - dicken - Prismengläsern vor meinen Augen, spontan wohl nichts anfangen konnte. Apropos „dicke Prismengläser“: Nach dem Aufziehen der Brille streiften meine Augenwimpern gefährlich nahe an den kleinen, aber ziemlich dicken „Glaswänden“ vor den Augen. Das war schon ein komisches Gefühl. Allerdings wurde eines deutlich, was ab sofort intensiv behandelt wurde: Meine beiden Augen arbeiteten überhaupt nicht zusammen und verursachten dadurch erhebliche Probleme bei der optischen Wahrnehmung meiner Umwelt, und das schon seit meiner Geburt.

Erst operieren

Klar war auf jeden Fall auch, dass meinem Augenproblem nicht allein durch die Hilfe eines Optikers abgeholfen werden konnte, so viel Mühe dieser sich dabei auch gab. Er kannte aber einen in der Fachwelt bekannten Professor für Augenheilkunde in der Freiburger Universitätsaugenklinik, mit dem er sich in Verbindung setzte. Ich erhielt dann einen Untersuchungstermin in der Klinik.

Komische Frage

Bei seinen Untersuchungen stellte er mir eine komische Frage: „wie können Sie überhaupt Auto fahren?“, nachdem er bei den Sehtests feststellte, dass mir ein räumlich- perspektivisches Sehen faktisch nicht möglich ist. Wie gut, dass er seine Frage gleich selbst beantwortete. „Ihr Gehirn“, so belehrte mich der Herr Professor, „leistet bei Ihnen Höchstleistungen, weil es ersatzweise dafür sorgt, dass Sie sich dennoch räumlich orientieren können“.

Augenoperation (1997)

Nach vielen Untersuchungen war der Professor schließlich bereit, mich zu operieren, obwohl, – so wurde ich von ihm erneut belehrt, – „bei erwachsenen Patienten die Erfolgsaussichten nicht sehr hoch sind“. Ich bestand aber auf die Operation, weil ich darin meine einzige Chance sah, künftig besser sehen zu können. Das hat sich ausgezahlt. Es gelang dem geschickten und erfahrenen Operateur, meine Augenfehlstellung insoweit zu korrigieren, dass es für den Optiker anschließend möglich war, verträgliche Prismen-Sehhilfen anzupassen, um die restliche Fehlstellung der Augen - soweit noch möglich - auszugleichen. Damit konnte dann erreicht werden, dass schließlich beide Augen in etwa in die gleiche Richtung schauten. Mit diesen neuen Seheindrücken erlebte ich zwar keine vollständige Beseitigung meiner Sehschwächen, aber es wurde eine deutliche Verbesserung meiner Sehfähigkeit erreicht, was sich insbesondere beim Lesen und Schreiben bemerkbar machte. Eine ständige, schmerzhafte Überanstrengung der Augen konnte so beispielsweise nachhaltig erheblich reduziert werden.

Neue Chancen

Nun stand einer „goldenen“ Zukunft nichts mehr im Wege, dachte ich mir. Fortan war ich nun ermutigt, alle sich mir bietenden Chancen zu ergreifen, um mich beruflich zu verbessern. Allerdings, so befürchtete ich, könnten sich solche Chancen wieder eintrüben, weil ich nach der Geburt meiner Kinder ab dem Jahr 1992 für etwa neun Jahre nur noch in Teilzeit erwerbstätig war. Den anderen halben Arbeitstag war ich als Hausmann und mit der Versorgung der Kinder beschäftigt. Aber: Das Ei hat bekanntlich meistens nur einen Dotter, und ich musste mich entscheiden. Doch manchmal geschehen Dinge, welche sich normalerweise nicht ereignen. Trotz meiner Teilzeitbeschäftigung gelang es mir, eine ungewöhnliche berufliche Karriere zu starten, über die ich noch umfangreich in meiner AB erzählen werde. Schließlich wurde ich im Jahre 2002 sogar zum Bürgermeister in einer Schwarzwaldgemeinde gewählt.

Krankheit stoppt Höhenflüge

Leider stoppte eine schwere Erkrankung meinen abenteuerlichen Lebens- und Berufsweg nach vierzig Berufsjahren. Im Jahre 2013 zwang diese mich sogar, das Handtuch zu werfen. Ich wurde aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand versetzt. Abrupt war mein turbulentes berufliches Leben beendet und ich stand vor der Herausforderung, mit einem neuen Lebensabschnitt zurechtkommen, - dem Ruhestand.

Lesemuffel wird Buchautor

Nach einigen Jahren der Genesung und Umgewöhnung suchte ich nach einer spannenden Aufgabe. Leider war es mir aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr möglich, irgendwelche Ehrenämter oder Ähnliches anzunehmen. Aber es bahnte sich ein anderes interessantes Betätigungsfeld an, mit welchem ich bisher nie in meinem Leben zu tun hatte. An einer großen Familienfeier zu meinem sechzigsten Geburtstag schlug mir meine ältere Schwester Gudrun vor, ich solle doch meinen ungewöhnlichen Lebensweg in einer Autobiografie aufschreiben, womit ich auch anderen Mitmenschen mit dem ADS, welche unter ihrem Handicap leiden, Mut machen könnte.

Große Schwester - Ideengeberin

Sie verriet mir auch eine gute Hilfestellung für ein solches Projekt und schickte mir einen Link zu der Schweizer Autorenplattform für Autobiografen „meet-my-life.net“. Da eine schriftstellerische Betätigung bisher nie ein Thema für mich war, brauchte es noch etwa zwei Jahre, um mich für ein solche - neue - Lebenserfahrung zu motivieren. Im Frühjahr 2019 war es dann so weit, und ich begann damit, mein Buch zu schreiben.

Konzentrationsmarathon

Für jemand, der - durch beschriebene Handicaps und trotz medizinischen Hilfen –, Bücher nur las, wenn es unbedingt sein musste (für Schule und Beruf, nicht in der Freizeit), war der Einstieg zunächst nicht einfach. Ich war bisher sehr viel besser im Geschichtenerzählen. Geschichten schreiben, das war etwas ganz Neues für mich. Aber ich war ja im Ruhestand und Pensionären wird stets empfohlen, dass sie ihr Gehirn mit neuen Aufgaben trainieren und fit halten sollen.

„meet-my-liefe.net“ machts möglich

Der Fragenkatalog von „meet-my-life.net“ bot mir tatsächlich – wie mir von meiner „großen“ Schwester vorausgesagt wurde, ideale Startbedingungen. Der „Trick“ war, mich durch ein Selbstinterview (durch das Lesen der angebotenen Fragen und der Suche nach Antworten) in meine Erinnerungswelt zuführen, um dann in diese einzutauchen zu können. Ich war total beeindruckt. Denn normalerweise löste es in mir stets ein Unwohlsein aus, wenn ich mich länger auf etwas fokussieren sollte. Besonders bei der Vorstellung, stundenlang etwas aufzuschreiben und das Geschriebene immer wieder neu überarbeiten zu müssen, bis der Stoff gut lesbar wird.

Spaß am Selbstinterview

Aber ich fand zu meinem Erstaunen mit der Zeit sogar Spaß daran, mir Fragen zu meiner Vergangenheit auszusuchen und sie zu beantworten. Der erste, große Themenblock befasste sich naturgemäß mit den frühen, nachfolgenden beschriebenen, Kindheitserinnerungen und es wurde nach dem Zeitgeschehen im Kindesalter gefragt.

Lebensreise erlebbar machen

Es folgten zahlreiche weitere Fragen zu vielen Lebensphasen, welche ich nach und nach beantwortete. Dabei kam viel Stoff für eine, – meine - spannende Lebensreise zusammen, über die ich in verschiedenen Kapiteln in meinem Buch erzähle.

Siehe nachfolgende Unterkapitel

2.1 Erste Kindheitserinnerungen

Stilles Kind

Über eigene Erinnerungen an die Zeiten als kleineres Kind verfüge ich erst ab dem Kindergartenalter. Meine Mutter berichtete mir jedoch, ich sei ein sehr stilles Baby bzw. Kleinkind gewesen, das kaum schrie. Sie habe sich manchmal Sorgen gemacht und nach mir geschaut, wenn ich sehr lange keine Töne von mir gab, um zu sehen, ob ich noch lebe. Solange in meinen ersten Lebensjahren wenig von mir gefordert wurde, lebte ich als Kind unbeschwert. Nachdem meine älteren Geschwister nur ein. bzw., zwei Jahre vor mir geboren wurden (1955, bzw. 1956), traf es sich gut für meine Mutter, dass ich ein sehr anspruchsloses Kind war, wie sie mir erzählte. Schließlich wurden drei, bzw., sechs Jahre nach meiner Geburt (1957) nochmals zwei Geschwister geboren. Bei fünf kleinen Kindern, welche meine Mutter dann zu versorgen hatte, war es sicher vorteilhaft, dass ich mich sehr ruhig und folgsam verhielt. Demgegenüber sei mein ein Jahr älterer Bruder Berthold als besonders lebhaftes Kind aufgefallen.

Vorname Gerold?

Als ich einmal gefragt wurde, ob meine Eltern bei der Auswahl meiner Vornamen eine gute Wahl getroffen hätten, konnte ich nicht spontan antworten. Ich habe mich an meine Vornamen gewöhnt, wenngleich der Rufname Gerold eher selten vorkommt. Aber das muss ja kein Nachteil sein.

Drei Vor- und auch Spitznamen

Mein dominanter Vater war – wie mir überliefert wurde – sehr bestimmend hinsichtlich der Namensfindung für seine Kinder. Meine Mutter legte allerdings bei dem einen oder anderen zu "exotischen" Vorschlag von ihm ihr Veto ein, wie sie mir einmal erzählte. Es sollte auch nicht nur ein Vorname je Kind bei der Namensuche herauskommen. Nein, alle fünf Kinder der Familie erhielten schließlich je drei Vornamen. Also suchten meine Eltern am Ende fünfzehn Vornamen für Ihren Nachwuchs aus.

Ritter und Heilige

Vater bevorzugte für seine drei Buben beispielsweise Namen, die an Ritter, Helden oder an Heilige erinnern. Meine Eltern waren stark katholisch geprägt, insbesondere mein Vater, der konservative Positionen vertrat. So kam es, dass ich den Rufnamen Gerold erhielt (Rittername, übersetzt: „der den Speer hält“). Weiter erhielt ich die Vornamen: Karl (Erinnerung an Karl den Großen oder an meinen Patenonkel Karl) und Maria (wie die Mutter Gottes oder zur Erinnerung an meine Patentante Maria).

Gerold Karl Maria – Künstlernamen?

Wäre ich ein erfolgreicher Künstler geworden, hätte ich mit dem Führen aller meiner Vornamen eine klangvolle Namenskombination präsentieren können: Gerold Karl Maria Löffler. Da mir Letzteres aber nicht vergönnt war, führe ich nur den Rufnamen Gerold.

Spitznamen

Spitznamen wurden mir auch verpasst. Ein solcher, der mich als Tagträumer meine ganze Kindheit begleitete, lautete "Schlofer" (alemannische Mundart, bedeutet Schlafmütze), oder ich wurde "Murmeltier" gerufen. Letzteres ist zwar ein putziges Geschöpf. Aber mein Vater rief mich nicht deshalb "Murmeltier", weil er mich niedlich fand, sondern weil dieser Nager einen großen Teil seines Lebens verschläft. Er benutzte in der Grundschulzeit und später noch einen anderen, technisch klingenden Spitznamen für mich, den ich aber mit meinem ein Jahr älteren Bruder teilen musste. So rief er uns beide gerne mit „ihr Tiefflieger“. Zwar konnten weder Berthold noch ich wirklich fliegen, also somit auch nicht „tieffliegen“. Was unser "liebes", männliches Elternteil damit meinte, war, dass er uns für nicht besonders hell im Kopf hielt, weil wir keine guten Schüler waren.

Großfamilie

Mit meiner Großmutter väterlicherseits waren wir eine acht Personen-Familie und lebten in einer Dachwohnung mit dreieinhalb Zimmern in der Freiburger Altstadt. In diesen engen Wohnverhältnissen bestimmte eine überwiegend aggressive Stimmung das Alltagsleben. Relativ entspannend empfand ich dann die Zeit, die ich ab dem Alter von drei Jahren im Kindergarten verbringen durfte.

Tagträumer mit Schulproblemen

Nach meiner um ein Jahr verschobenen Einschulung (festgestellte Entwicklungsdefizite) hatte ich Probleme mit der Aufnahme des Schulstoffes, weil ich mich kaum konzentrieren konnte. Mein durch das ADS permanent überfordertes Gehirn wollte mich vermutlich dadurch vor Überhitzung schützen, indem es mich in einen - mich ständig begleitenden - Traumweltmodus durchs Leben gehen ließ. Dies erfolgte automatisch, ohne mein aktives Zutun. Aber ich fiel dadurch negativ auf, war ständig abgelenkt oder unaufmerksam, was zum Beispiel meine Erziehungsberechtigten öfter provozierte.

Dankbarkeit

Natürlich habe ich auch schöne erste Erinnerungen an meine frühe Kindheit. Zum Beispiel an liebe Menschen, die mich begleiteten und auf die ich noch in den nachfolgenden Kapiteln näher eingehen werde. Und wenn ich mich an sie zurückerinnere, dann löst das in mir besonders dankbare Gefühle zu meinen Eltern aus. Zu Beginn meiner Autobiographie möchte ich daher die Lebensleistung meiner Eltern ganz besonders würdigen. Sie überlebten eine schwere Kriegs- und Nachkriegszeit und schafften, aus einfacher Herkunft stammend, über viele komplizierte Umstände, höhere Schulabschlüsse und Abschlüsse ihrer Studien. Direkt danach mussten meine Eltern, 1930 und 1931 geboren, in jungen Jahren große Herausforderungen mit der sehr schnell wachsenden Familie bewältigen: 1955 kam meine ältere Schwester, 1956 mein älterer Bruder, 1957 ich, 1961 meine jüngere Schwester und 1963 mein jüngster Bruder zur Welt.

Keine materielle Not

Dennoch gab es nie materielle Not in unserer Familie. Zwar brauchte es nach dem Abschluss des Studiums meines Vaters noch einige Zeit, bis er schließlich eine geeignete berufliche Aufgabe als Sozial- und Berufsfürsorger (Sozialarbeiter) beim Deutschen Caritasverband fand. Das Einkommen meines Vaters als Sozialarbeiter war vermutlich nicht hoch. Trotzdem konnte damit der große Haushalt finanziert werden, wenn auch mit sehr bescheidenen Möglichkeiten.

Freizeitbeschäftigungen

Besondere Nordsee-Ferien

2.4 Story: Wovor hatte ich am meisten Angst?

Angst-Erinnerung

Wie ich das in einem anderen Kapitel über die familiären Wohnverhältnisse als Kind noch ausführlicher erzähle, schliefen mein älterer Bruder und ich, als wir noch in der Altstadtwohnung wohnten, die letzten Jahre in einem Zimmer, das sich einen Stock unter der Wohnung unserer Familie befand. Das dort wohnende alte Ehepaar bot dies meiner Familie an, wegen unseren zu engen Wohnverhältnissen.

Folgen lautstarker Kissenschlachten

In diesem Zimmer, das nie beheizt wurde, durften wir Buben nur schlafen, tagsüber war der Aufenthalt dort nicht gestattet. In diesem externen Schlafgemach schliefen mein Bruder und ich nach dem Zubettgehen jedoch nicht gleich ein. Da ging‘s vor dem Einschlafen mitunter hoch her. Beliebtestes Spiel war die Kissenschlacht, aber nicht die einfache Werfversion. Nein, wir kämpften, wie angehende Männer dies stilgerecht tun: Ich griff meinen Bruder vom Fußboden aus von unten nach oben an, und er wehrte energisch meine tollkühnen Angriffe auf dem Bett stehend von oben nach unten ab. Komischerweise war diese Kampfposition - von unten nach oben - meine stets bevorzugte Aufstellung, kampftechnisch benachteiligte sie mich allerdings sehr. Die vielen Treffer von oben waren von unten schwer abzuwehren und verfehlten ihre Wirkung nicht. Aber ich war hart im Nehmen und stolz, wenn es mir zwischendurch auch mal gelang, die Schläge meines Kampfkissens von unten so nachhaltig mit Wirkungstreffern nach oben zu führen, dass mein Gegner – oben − ausgeschaltet wurde. Solche Erfolge gab es tatsächlich auch, leider jedoch viel zu selten. Wenn sie aber gelangen, dann blieb auch ein besonders lautstarkes Kampfgetöse nicht aus.

Bauz, da geht die Türe auf!

Die unangenehmen Folgen dieser brüderlichen Kampfspiele waren zwar immer die gleichen, aber das hielt uns − warum auch immer − nicht davon ab, doch immer wieder lautstark mit unseren Kopfkissen in die Schlacht zu ziehen. Das mahnende Klopfen unserer Zimmerwirtin überhörten wir dabei meistens, nicht aber die unüberhörbaren – bedrohlichen - Geräusche, welche Unheil androhten, wenn unsere Kampfgeräusche wieder einmal ausgeufert waren und wir - wieder einmal - zu spät die akustische Eigendynamik unseres Tuns deutlich unterschätzt hatten.

Knarrende Holzstufen

Das uralte Haus hatte ein riesiges Treppenhaus mit einer Holztreppe und extra großen Trittstufen. Wenn man darauf trat, knarrte das Holz laut, und die Knarr-Geräusche produzierten einen bestimmten Nachklang in den uralten Gemäuern. Besonders laut, wenn unser wütender Vater begann, diese − unter seinem Super-Schwergewicht besonders laut und knarrend − hinunterzuschreiten, um bei seinen lautstark kämpfenden Sprösslingen „vorbeizuschauen“. Seinen jeweils wütenden Gesichtsausdruck beim Eintritt in unserer Kampfarena werde ich nie vergessen! Was dann geschah, passt gut zu dem Thema: "Wovor hattest Du am meisten Angst?"...

2.5 Hans guck in die Luft - ein Tollpatsch (60erjahre)

Unfallspezialist

Als ein typischer HANS GUCK IN DIE LUFT, - ein Tagträumer -, konnte ich mich als Kind auch bei ganz alltäglichen Dingen sehr schlecht konzentrieren. Hinzu kam, dass mein Gleichgewichtssinn unterdurchschnittlich entwickelt war. Viele unvergessliche Stürze und Verletzungen waren die Folge.

Auf Kollisionskurs

Ich benötigte daher nicht unbedingt eine gefährliche Umgebung, um im Alltag das eine oder andere Mal vom rechten Weg abzukommen. Auch das waren leider unvergessliche Geschichten in meiner frühen Kindheit. So konnte es durchaus vorkommen, dass ich auf einem Gehweg den Rohrpfosten eines Verkehrsschildes übersah. Auch Kollisionen oder Abstürze bei Kletterübungen in Trümmergrundstücken führten dazu, dass ich des Öfteren Verletzungen auskurieren musste. Ansonsten neigte ich zu spontanen, unüberlegten Ideen und Handlungen.

Tollpatsch - kleine Story: Ins eigene Auge

Ganz blöde lief beispielsweise ein Experiment, das mir spontan einfiel, und an das ich mich noch genau erinnere. So fühlte sich mein junger Forschergeist angetrieben, einen spannenden technischen Versuch durchzuführen. Es gab früher solche trichterartigen Spielgeräte, die der Spieler in der Hand hielt und in welche man kleine Bällchen einlegte, die dann durch Betätigung eines Auswurfknopfes aus dem Kunststoffgehäuse herausgeschleudert wurden. Die zurückfallenden Bällchen musste man mit dem Fangtrichter wieder auffangen. Das machte sehr viel Spaß. Eines Tages hatte ich eine Idee. Ich wollte wissen, was geschehen würde, wenn ich statt eines Bällchens ein sehr kleines Lego-Teilchen auf die Auswurfspange des Spielgerätes legte. Selbstverständlich wollte ich die Reaktion des kleinen Legostückchens in der Abschussphase ganz genau beobachten, und positionierte meine Augen − mit kleinem Abstand − direkt über den Auswurftrichter. Beim Betätigen des Auswurfknopfes schoss dann tatsächlich auch mein Mini-Legoteilchen mit Wumms nach oben. Was technisch unvermeidlich war, trat nun auch leider ein: Das kleine Geschoss flog nicht, wie sonst die Bällchen, in das offene Himmelszelt, sondern kerzengerade in eines meiner im Beobachtermodus positionierten Augen, welches (nur) optisch das Geschehen einfangen wollte. Nach diesem unglücklich abgelaufenen Experiment musste ich längere Zeit eine schwarze Piraten-Augenklappe tragen, was meinem Image, dass mit mir ein unverbesserlicher Chaot heranwachsen würde, sehr zuträglich war. Aber es sorgte auch für eine Menge Amüsement um mich herum. Kleine Trottel (zum Beispiel Kinder mit dem ADS) wirkten auch seinerzeit schon wie Clowns und konnten die Menschen zum Lachen bringen.

2.6 Familie und kirchliche Tradition (60erjahre)

Familie und Kirchenfeste

Die Feiertage wurden in unserer Familie in der katholisch geprägten Tradition gefeiert. Darüber erzähle ich auch in anderen Kapiteln. Wie bedeutend Feiertage und die Pflege christlicher Traditionen beispielsweise an Sankt Nikolaus waren, lässt sich am besten mit selbst erlebten Geschichten aus jener Zeit darstellen.

Doppelter Sankt Nikolaus

Sankt Nikolaus besuchte uns in der Familie und im Kindergarten. Zu Hause war der Mann unter dem Nikolausgewand aber bald identifiziert: Es handelte sich um einen Berufskollegen meines Vaters, der öfter bei uns zu Besuch war. Er war ein lieber und guter Sankt Nikolaus, sehr freundlich und brachte uns stets schöne süße Dinge mit. Seine Ermahnungen an uns klangen eher sanft. Somit war dieser Sankt Nikolaus beliebt bei uns Kindern. Vermutlich kam er deshalb in den Folgejahren wieder bei uns vorbei, obwohl er wusste, dass wir wussten, wer er war.

Strengerer Kindergarten-Nikolaus

Andere Eindrücke gab es im Kindergarten: Dort trat ein eher strenger Sankt Nikolaus auf, mit einem Knecht Ruprecht an seiner Seite, der eine große Rute mit sich führte. Sankt Nikolaus hatte eine große Bischofsmitra auf dem Kopf und trug einen langen, weißen Vollbart. Er stützte sich auf einen riesigen Bischofsstab. Wenn ich mich richtig erinnere, bekam jedes Kind ein kleines Geschenk von ihm ausgehändigt. Vor dieser Beschenkung gab er aber dem jeweiligen Kind Ermahnungen mit, die er aus einem großen Buch vorlas. Bei manchen Kindern − meistens Buben − blieb es nicht bei Ermahnungen, in solchen Fällen wurde der Knecht Ruprecht von ihm angewiesen, von seiner Rute Gebrauch zu machen (jedoch eher mit symbolischen Ruten-Berührungen). Einmal ergab sich dazu ein besonders spannendes Finale des Nikolausbesuches, an das ich mich bis heute noch gut erinnern kann: Bei einem besonders bösen Buben − vielleicht ein Kind mit ADHS −, der das ganze Jahr über als Spitzbube und Zappelphilipp aufgefallen war, blieb es nicht bei den symbolischen Ruten-Klatscher von Knecht Ruprecht.

Bursche in den Sack

Sankt Nikolaus gab in seinem "Fall" sogar die Anweisung, ihn, den "besonders ungezogenen Burschen" in einen großen Sack zu stecken (nur symbolisch, wie es sich herausstellte). Ein absolutes Highlight für uns Kinder, welches wir - hoch angespannt – und genaustens beobachteten, schien greifbar nahezukommen. Sankt Nikolaus und sein Knecht Ruprecht boten Spannung pur! Der böse Bube schrie auf vor Schreck, als Knecht Ruprecht ihn in einen offenen Sack stellte (ohne diesen über ihm zu verschließen). Nach diesem Spektakel waren wir Kinder froh, als sich danach "Sankt" Nikolaus mit seinem dunklen Begleiter wieder verabschiedete.

Missetat

Apropos Missetaten zur Adventszeit: Im Kindergarten wurde in der Adventszeit eine große Krippe aufgestellt. Neben der Krippe lagen in großer Zahl aufgehäuft Strohhalme. Immer dann, wenn ein Kind besonders lieb oder sonst irgendwie positiv aufgefallen war, durfte es vor allen anderen Kindern einen Strohhalm in die Krippe einlegen. Bis am Heiligen Abend war dann genug Stroh in der Krippe ausgelegt, damit das Jesuskind sich darin durchaus wohlfühlen konnte. In einem Jahr zu Advent (wahrscheinlich war ich noch nicht lange im Kindergarten), stand ich für einen Augenblick unbeaufsichtigt und allein in unserem Gruppenraum im Kindergarten. Wahrscheinlich wurde ich etwas zu spät abgeholt. Jedenfalls erkannte ich sofort die Gelegenheit: Wenn ich schnell handelte, konnte ich unbemerkt einen Strohhalm hinzufügen. Ich spüre noch das Herzklopfen, das ich hatte, als ich es tatsächlich tat, nämlich einen ganzen Strohhalm unverdient und heimlich in die Krippe zu legen. Meine Missetat blieb wahrscheinlich, dem Jesuskind sei es gedankt, unbemerkt. Wie erleichtert ich war! Diese Erleichterung nach einer hochangespannten Situation zu spüren, empfand ich sehr beglückend.

Vorverlegt

Als kinderreiche Familie waren wir nicht wohlhabend. Die Ausrichtung des Festes für die Erstkommunion der Kinder war bei unserer vielzähligen Verwandtschaft, die eingeladen wurde, eine teure Angelegenheit. Deshalb beantragten meine Eltern im Pfarramt, ich sollte ein Jahr früher als vorgesehen und zusammen mit meinem ein Jahr älteren Bruder das Fest der ersten Heiligen Kommunion begehen dürfen. Da mein Vater Mitglied des Pfarrgemeinderates war, gab es keine Probleme, und dem Antrag wurde entsprochen. Üblicherweise wurden die Kinder einige Monate zuvor in Gruppen von der Pfarrgemeinde auf dieses große kirchliche Fest vorbereitet, also in bestimmten biblischen und kirchlichen Themen unterrichtet. Da für mich in diesen Gruppen aber kein Platz mehr war, bot mein Vater dem Pfarrer an, ich könne von ihm mit häuslich stattfindendem Privatunterricht beschult werden.

Überforderter Privatlehrer

Mein Vater war nicht nur studierter Sozialarbeiter, er hatte auch während seines Studiums eine kirchenamtliche Lehrerlaubnis, "Missio canonica" genannt, erworben. Diese berechtigte ihn dazu, Kindern bis zu einem bestimmten Alter Religionsunterricht zu erteilen. Also machte sich mein Vater daran, mir, seinem Sprössling mit ausgeprägtem ADS-Handicap, einen für meine kindlichen Ohren langweiligen biblischen und kirchlichen Unterrichtsstoff mit viel Strenge und wenig Herz zu vermitteln. Unter anderem musste ich die Zehn Gebote auswendig lernen. Auswendiglernen war, − wie so vieles in dieser Zeit −, allerdings überhaupt nicht meine Stärke. Leider wurden von meinem „Hauslehrer“ sowohl diese Zehn Gebote zu meiner "Freude" ständig abgehört wie auch irgendwelche mehr oder weniger spannenden biblischen Geschichten, die ich mir alle merken sollte. Für diese Aufgaben brauchte ich vermutlich sehr viel Zeit. Wahrscheinlich wesentlich viel mehr, als sich dies mein Privatlehrer vorstellen konnte. Zwar war mein Vater kirchlich geprüfter Religionslehrer, aber als Religionslehrer, und insbesondere mit einem solchen Sonderförderunterricht für seinen lernschwachen Sohn, hatte er keinerlei Erfahrung. Seine Frustrationstoleranz war sehr überschaubar. Die väterliche Einzel-Unterrichtsaktion musste somit folgerichtig scheitern, allerdings mit finalen lauten Misstönen und manchem "Kanonendonner".

Delegiert

Mein gescheiterter familiärer Religionslehrer delegierte schließlich die heikle Mission an meine zwei Jahre ältere Schwester Gudrun. Als Naturtalent im Fach Religionspädagogik, wie er sich wahrscheinlich nach wie vor fühlte, dachte sich mein Vater nun einen ganz schlitzohrigen Schachzug aus: Als Motivationsschub stellte er Gudrun Nachteile und Bestrafungen in Aussicht, falls sie die von ihm übertragene Aufgabe mit ihrem kleinen trotteligen Bruder nicht sorgfältig ausführen und diese Mission nicht mit Erfolg zu Ende bringen würde. Der Erfolgsdruck war daher enorm, sowohl für Gudrun als auch für mich. Ich wollte natürlich auf keinen Fall daran schuld sein, dass meine Schwester, die ich sehr liebhatte, meinetwegen Probleme mit meinem Vater bekam und deshalb sauer auf mich sein würde. Wahrscheinlich war dieser unschöne väterliche Druck letztlich doch zielführend, denn am Ende nahm ich dank Gudrun alle Hürden für die Zulassung zur vorzeitigen Erstkommunionfeier.

2.7 Besondere Story: Beichtstuhl-Schummelei

Mein ein Jahr älterer Bruder Berthold und ich machten im Rahmen der Vorbereitung zur Erstkommunion auch die ersten Beichtstuhl- Erfahrungen. Wir Erstkommunikanten lernten dabei, welchen Sinn die Beichte für die Sündenvergebung hat und welche Vorbereitungen, Gewissenserforschung genannt, für das Beichtgespräch mit dem Priester im Beichtstuhl erforderlich waren.

Zulassungsbedingungen

Praktisch war der Ablauf so, dass sich die Kinder Gedanken über ihre Sünden machten und diese auf einen Beichtzettel aufschrieben. Die Inhalte des Beichtzettels wurden dann im Beichtstuhl dem Priester, Beichtvater genannt, vorgelesen. Also bereitete ich mich sorgfältig auf diese erste Beichte vor und schrieb einige "Sünden" auf meinen Beichtzettel.

Am Beichttag versammelten sich die Kinder im Seitenschiff des Freiburger Münsters an den Bänken vor den Beichtstühlen.

Interessante Lichttechnik

Diese wirkten auf mich wie Holzschränke, in welche man eintrat, mit zwei Zugängen, je ein Zugang für den Beichtenden und ein weiterer für den Priester. Sobald ein Beichtender in den Beichtstuhl eintrat, auf die kleine Bank kniete und sich die Türe schloss, schaltete automatisch eine Leuchte von Weiß auf Rot. War das Beichtgespräch beendet und der Beichtende trat aus dem Beichtstuhl wieder aus, leuchtete das Lämpchen wieder in Weiß. Das war für mich interessant anzuschauen.

Gut vorbereitet!

Meinem Beichtgespräch selbst konnte ich gelassen entgegensehen, bei aller Aufgeregtheit vor dem bisher unbekannten Erlebnis. Weniger gelassen muss sich jedoch mein nachlässiger Bruder gefühlt haben, denn er wagte es doch tatsächlich, ohne einen vorbereiteten Beichtzettel zu seiner ersten Beichte zu kommen. Schließlich begann mein Beichtgespräch, bevor Berthold an der Reihe war.

Taschendieb

Als ich den Beichtstuhl nach der Beichte – befreit von Sünden – erleichtert verließ, wurde ich von dem wartenden Berthold mit fuchtelnder Körpersprache empfangen, was mich irritierte. Bevor ich darüber nachdenken konnte, was mein Beichtkollege von mir wollte, zupfte mir dieser blitzschnell meinen Beichtzettel aus der Hand und flüsterte mir noch zu: „Wir haben ja die gleichen Sünden"(!). Danach verschwand die coole, freche Socke, wie man heute sagen würde, im Beichtstuhl.

Lämpchen auf ROT

Nicht nur das Lämpchen am Beichtstuhl schaltete nun auf Rot um, sondern auch meine Gesichtsfarbe, denn ich war empört, und mein eben erst gewonnener Seelenfriede war im Eimer. Für eine angemessene Reaktion war ich jedoch viel zu verdutzt. Meine Verärgerung wurde kein bisschen gelindert, als Berthold augenzwinkernd und frech lächelnd aus dem Beichtstuhl zurückkam und mich auch noch dankbar anrempelte! Warum der Priester im Beichtstuhl diesen Betrug nicht bemerkte, als er von meinem Bruder die wortgleichen Sünden vorgelesen bekam wie bei mir kurz zuvor, das blieb allerdings ein Beichtgeheimnis.

2.8 Familienleben in den Jahreszeiten (60erjahre)

I. Winter

Besondere Erinnerungen habe ich an die Winterzeit. In dieser Jahreszeit galt es täglich, Kohlen und Brikett-Eimer von dem Tiefkeller des Hauses in die Wohnung der oberen Geschosse zu schleppen. Nicht weit vom Wohnhaus war der Freiburger Schlossberg erreichbar, ideal zum Schlittenfahren für uns Kinder. Im Gegensatz zu heute fiel damals in der Breisgau-Metropole noch Schnee. Auf dem Schlossberg gab es stark abschüssige Wege, auf denen unsere Schlitten mächtig Tempo bekamen. Außerdem kann ich mich noch an die eine oder andere Frostbeule erinnern, wenn wir zu lange draußen im kalten Winterwetter verweilten. Die Weihnachtszeit war natürlich, wie schon erzählt, auch immer spannend.

Abfahrtstechniken

Beim Schlittenfahren war ich übrigens nicht so mutig wie mein älterer Bruder Berthold. Er war der Schlitten-Artist unter uns beiden. Um das Tempo des Schlittens bei der Abfahrt noch zu steigern, saß er nicht aufrecht, nein, er legte sich mit dem Bauch auf den Schlitten, Kopf voraus. Den Vorteil des Sitzens beim Schlittenfahren (meine konventionell angewandte Fahrtechnik) sah ich darin: Wenn man hinfiel, was ja ab und zu der Fall war, fiel man nur auf den Hintern oder sonst relativ ungefährlich. Eine unfreiwillige Vollbremsung am steinigen Wegesrand bei hohem Tempo, welche Berthold leider bei einer rasanten Abfahrt einmal widerfuhr, gab mir recht. Er kam nämlich umständehalber mit dem Kopf, sogar mit seinem Gesicht zuerst an.

Kostümierung

An den Dreikönigsfesten im Januar kam die farbenfrohste Rolle auf mich zu, welche es zu vergeben gab. Ich war nämlich – alle Jahre wieder − das dunkelhäutige Mitglied der Dreikönigsfamilie. Wie man damals diesen König genau beschrieb, das würde heute zu Irritationen führen. Mein älterer Bruder trug meistens den Bethlehem-Stern, um uns Heiligen Drei Königen den Weg zu weisen. Alte Fotos beweisen: Mein königliches, farbenfrohes Kostüm war vom Feinsten. Sogar ein großer, bläulich funkelnder Stein baumelte an meinem Turban, den meine Mutter kunstvoll formte. Rollengerecht trug sie auch ordentlich dunkle Farbe auf meine kleinen Königsbäckchen auf, die manchmal den weißen Turban etwas anfärbte. Die Schminkerei und das Baumeln des Funkelsteines über meinen Augen nervten mich zwar ebenso wie das Abwaschen der Farbe aus meinem Gesicht nach den Hausbesuchen. Auch juckte der Turban mit der Zeit, weil ich unter diesem wolligen Turm schwitzte.

Süße Beute

Aber ein Blick auf die Beute, die in einer großen Tasche bei allen Hausbesuchen und besonders bei den Auftritten in Altenheimen gesammelt wurde, brachte das königliche Team in Freudenstimmung. Unzählige Schokoladentafeln und alle möglichen Süßigkeiten warteten darauf, gerecht aufgeteilt zu werden.

II. Frühjahr

Fröhliche Ostern

Mit dem Ende der Karwoche und dem beginnenden Osterfest konnte ich als Ministrant interessante Beobachtungen machen. Nach den traurigen Gottesdiensten in der Karwoche, bei welchen mein Bruder und ich ministrierten, wechselte die Stimmung um mich herum: Beim beginnenden Osterfest fühlte sie sich viel positiver an, und die Melodien der Lieder mit österlichen Texten klangen fröhlicher. Manche Osterlieder mit fröhlichen Melodien habe ich heute noch im Kopf. Zum Beispiel: Halleluja, lasst uns singen, denn die Freudenzeit ist da. Ohne dies näher begründen zu können: In mir kamen beim Singen solcher Lieder tatsächlich befreiende Gefühle hoch, und ich meinte zu bemerken, dass es den um mich herumstehenden und mitsingenden Leuten auch so ging. Das gefiel mir. Weniger gefielen mir allerdings die nie enden wollenden Predigten bei den feierlich gestalteten Ostergottesdiensten.

III. Sommer

Meine Sommerzeit-Erinnerungen beinhalten natürlich viele Freibadbesuche, das Spielen im Freien, überhaupt viel draußen sein, was ja auch die Abwesenheit von den beengten Wohnverhältnissen mit dem überhitzten familiären Wohnklima bedeutete. Hitzefrei in der Schule bejubelte ich ebenso wie den Beginn der langen Sommerferien. Schulfreie Zeit bedeutete für mich überhaupt ein besseres Allgemeinempfinden. Außerhalb des Schulbetriebes fühlte sich das Leben stressfreier an.

IV. Herbst

Geburtstagsmonat November

Im Herbst gab es ein bedeutendes Ereignis: Meinen Geburtstag im November! Geburtstage wurden bei uns traditionell im großen Verwandtenkreis und manchmal gesondert als Kinderparty mit Schulkameraden gefeiert. Verwandte hatte ich viele: Großeltern, Tanten, Onkels und neben allen Geschwistern eine große Zahl Cousinen und Cousins. Da gab es Unmengen Kuchen zu verdrücken und es warteten viele Geschenke, über die ich mich freute.

Partys stressen ADS-Kind

Mit der Zeit waren aber diese Feiern viel zu laut für mich und verbunden mit sehr viel Unruhe, was bei mir, als Kind mit dem ADS, leider zunehmendes Unwohlsein herbeiführte. Sobald der Stress-Modus einsetzte, fiel es mir zunehmend schwerer, mich an Gesprächen oder Spielen zu beteiligen, und meine Gäste konnten nur noch wenig mit mir anfangen. In diesen Situationen machte ich meinem Image als "Schlofer" alle Ehre. Neben allem Schönen, was ich bei meinen Geburtstagsfeiern erleben durfte, war ich deshalb froh, wenn sich die vielen Gäste abends wieder verabschiedeten.

Start ins neue Schuljahr

Den Wiederbeginn des Schuljahres im Herbst habe ich als stets neuen Versuch und Anlauf mit besten Vorsätzen in Erinnerung, in der Hoffnung, es werde im neuen Schuljahr besser laufen. Leider blieben solche versuchten positiven Neustart-Phasen, wie in anderen Kapiteln beschrieben, bis zur vorletzten Hauptschulklasse erfolglos. Spannend war natürlich, mit welchen Lehrern man es im neuen Schuljahr zu tun hatte.

V. In allen Jahreszeiten

Saisonale Kleiderordnungen

Noch abschließend zum Thema Familienleben in den Jahreszeiten, eine Jahreszeiten- übergreifende Erinnerung: Naturgemäß begleitete uns Geschwister eine saisonal angepasste Bekleidung. Für uns Buben fiel diese recht überschaubar aus: Im Sommer griff Mutters Faustregel, ab 25 Grad war es Zeit für die Sommer-Anziehsachen. Fester Bestandteil waren die kurzen Hosen. Das war ganz angenehm. Werktags, also von Montag bis Samstag, trugen wir Buben kurze Lederhosen mit Trägern, so wie die meisten Jungs zu jener Zeit. Sonntags galt: kurze, graue Stoff-Hosen. Unter der 25-Grad-Zone hatten wir Dreiviertel- Lederhosen und Kniestrümpfe an. Sonntags kleideten wir uns mit langen, grauen Stoff-Hosen und blauem Oberteil. Bis dahin handelte es sich um bequem tragbare Kleidungsstücke.

Erzfeindin Strumpfhose

Schwieriger wurde es bei Minusgraden im Winter. Da wünschte Mama, dass wir unter die Dreiviertel-Lederhosen Strumpfhosen anzogen. Ausnahme: sonntags. Unter den langen hellgrauen Stoff-Hosen konnten lange Unterhosen getragen werden. Bei den Lederhosen waren lange Unterhosen aber definitiv unmöglich, wegen des Kniebundes. Deshalb mussten Strumpfhosen angezogen werden. Eine juckende Katastrophe! Das Tragen von Strumpfhosen unter den Dreiviertel-Lederhosen hatte zwei gewaltige Haken: Erstens zogen Buben keine Strumpfhosen an, das war ein No-Go. Wenn man als Junge damit in der Schule gesehen wurde, war das mehr als peinlich. Zweitens: Diese „sch..“ Strumpfhosen trugen sich höchst unangenehm auf der Haut und juckten, dass man verrückt werden konnte. Solange ich sie trug, muss meine Gangart seltsam gewirkt haben, vermutlich ging ich wie auf Eiern. Oft zogen wir die verhassten Strumpfhosen auf der Schultoilette wieder aus. Das klappte jedoch nur, wenn es gelang, zu Hause ein Paar Kniestrümpfe in den Schulranzen zu schmuggeln. Vergaß man das, dann gewann an diesem Schulvormittag leider die Strumpfhose!

2.9 Erste Wohnungen für Großfamilie (1957-1971)

Wohnen in der Kindheit

"Mittelalterlich"

Wie in ganz Nachkriegs-Deutschland herrschte in Freiburg Wohnungsnot bei vielen Baulücken und Trümmergrundstücken. Wir hausten wie erwähnt äußerst beengt mit acht Personen in einer Drei-Zimmer-Dachwohnung eines uralten Hauses aus dem 14. Jahrhundert, was zu einer konfliktreichen Familien-WG führte. Diese kleine Wohnung hatte kein Bad und nur eine Wasserstelle in der Küche. Gebadet wurden wir Kinder etwa wöchentlich von der Mutter in einer öffentlichen Badeanstalt. Erst nach dem Umzug 1971 in eine deutlich größere Fünf- Zimmerwohnung wurde die Wohnsituation besser. In der neuen Wohnung gab es auch ein Badezimmer, allerdings war ich da schon fast dreizehn Jahre alt. Bis 1971 hatten wir Kinder keine eigenen Zimmer.

Extra "Herrenzimmer" für Ego-Vater:

Von den drei Zimmern und einer Dachkammer mit Fenster zum Hausgang, beanspruchte mein Vater ein eigenes Zimmer (siehe auch Erzählungen dazu in anderen Kapiteln). Also bewohnte der Rest der achtköpfigen Großfamilie die verbliebenen zwei Zimmer, meine Oma Laura die kleine Kammer. Vaters Herrenzimmer war immer steril aufgeräumt. Darin standen ein mächtiges blaues Sofa und eine Schrankwand. Der Raum war mit Gegenständen dekoriert, die mit Vaters Beruf und seiner Tempelritter- Ordenszugehörigkeit zu tun hatten (siehe Erzählungen dazu in einem späteren Kapitel).

Kapellenartig

Der kapellenartige Charakter des Herrenzimmers wurde durch einige kostbare Wandikonen, gemalt von Mönchen des griechischen Klosters Athos, unterstrichen, beispielsweise mit Abbildungen der Mutter Gottes. Auf einem massiven Schreibtisch befand sich, neben anderen Dekorationsstücken, ein Kassettenrecorder, mit dem mein Vater oft gregorianische Choräle oder Volksmusik abspielte. Für uns Kinder war normalerweise der Zutritt verboten. Umso spannender, aber auch gefährlich, (handfeste Folgen) war es, wenn wir Kinder trotzdem in einem unbeobachteten Augenblick in diesen seltsamen Raum gingen. Gäste übernachteten bei uns selten. War dies aber doch der Fall, übernachteten sie auf dem dort stehenden, schweren blauen Sofa, das man ausklappen konnte.

2.11 Story: Nachbarbesuch - Generalvikar (60erjahre)

Ganz besonderer Nachbar

Strenger Würdenträger

Im rechts gelegenen Nachbarhaus wohnte ein in vielfältiger Hinsicht hoher Geistlicher, Generalvikar genannt, also nach den Bischöfen ranghöchster Geistlicher. Viel gibt es zu dieser Nachbarschaft nicht zu berichten, denn eine mindestens zwei Mann hohe Mauer trennte sein Nachbargrundstück von dem langen Hof, der zu unserem Haus gehörte.

Kauziger alter Mann

Er war ein alter, kauziger Mensch, der schon in der Weimarer Republik als Abgeordneter aktiv gewesen war. Ministrieren durfte bei ihm nur ein ausgewählter Ministrant, welcher während der von ihm gelesenen Messe sich so peinlich genau an seine Vorstellungen des Ministrierens hielt, dass er nicht wütend werden musste. Dazu neigte er wohl öfters. Ich erinnere mich daran, dass viele Menschen Angst vor diesem großgewachsenen, alten, knurrigen Mann hatten. Vor allem gegen schwache Menschen, − so wurde erzählt −, konnte er sehr harsch sein.

Übermut tut selten gut

Wir Kinder fürchteten uns davor auch einmal sehr, denn eins von uns Geschwistern – vermutlich der temperamentvolle Berthold − kickte unseren Ball, mit dem wir spielten, über die hohe Begrenzungsmauer zum Generalvikar-Nachbarn. Diesen Ball hatten wir sogleich abgeschrieben, denn keiner von uns traute sich, beim strengen „Nebenan" vorbeizugehen, um „es“ zu fragen, ob wir unseren vom rechten Weg abgekommenen Ball wieder aus seinem Garten holen dürfen. Den Eltern erzählten wir auch nichts davon, das hätte wieder Ärger mit dem Vater erzeugen können.

Kurze Story dazu:

Aufregender Kurzbesuch

Einige Tage später läutete es abends an unserer Haustürklingel. Von unserer Dachgeschosswohnung konnte man tief hinunter schauen in das große Treppenhaus des uralten Hauses. Neugierig wie immer erkundeten wir Kinder, wer uns besuchen würde. Eine große Gestalt betrat schließlich die sogleich laut knarrenden alten Holztreppen ganz unten im Erdgeschoss und kam mit schweren Schritten, Stockwerk um Stockwerk, immer näher zu uns hinauf. Plötzlich stand er oben bei uns vor der Wohnungstüre, dieser furchteinflößende Nachbar. Mit dem Besuch dieses alten und stämmigen Mannes mit dem strengen Gesicht, hatte niemand gerechnet. Daher war die Situation auch besonders aufregend. Sogar unser Vater wirkte etwas erschrocken.

Corpus Delicti

Wir Kinder fühlten uns sogleich etwas unwohl, als uns unser unerwarteter Besucher ansprach. Denn es meldete sich das schlechte Gewissen in uns. Der Grund: Er hielt unseren kleinen Ball in seiner Hand, welchen wir vor kurzem unabsichtlich in hohem Bogen über die Grenzmauer gekickt hatten. Aber wir hätten uns allesamt nicht in die Hosen machen müssen.

Gnade vor Recht!

Den hochwürdigsten Herrn Generalvikar der Erzdiözese Freiburg, stimmten unsere weit aufgerissenen Kinderaugen, die ihn alle neugierig und ängstlich fixierten, offenbar milde. Denn mit einem unerwarteten Lächeln in seinem Gesicht überreichte er uns Kindern unser Bällchen mit der kurzen Bemerkung: „Der gehört wohl Euch." Das machte uns alle für einige Sekunden total sprachlos. Ohne weitere Worte zu verlieren, drehte der Generalvikar wieder um und schritt mit schweren, knarrenden Schritten wieder die vielen Treppen hinunter. Eine Gänsehaut machte sich bei mir breit, vermutlich aber nicht nur bei mir. Erst mit Verzögerung riefen wir Kinder "danke" in das dunkle weite Treppenhaus hinunter. Ob unser Nachbar das noch mitbekam, daran erinnere ich mich nicht mehr, wohl aber an diesen spannenden Auftritt.

Geburtsjahr 1957 - Zeitgeschehen

Nachkrieg

In welche Zeit wurde ich geboren? Was war los im Jahr 1957? Das war auch eine konkrete Frage bei meet-my-life. Manche Antworten darauf, die ich aufschrieb, habe ich "gegoogelt", andere stammen aus rückblickender Erinnerung. Ich wurde jedenfalls zwölf Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges geboren. Wie in ganz Nachkriegs-Deutschland gab es auch in meiner Geburtsstadt Freiburg Wohnungsnot und noch viele Baulücken und Trümmergrundstücke. West-Deutschland war noch immer dabei, sich wieder als ein selbständiges, demokratisch regiertes und verwaltetes Land zu organisieren. Politisch war die Zeit jedoch geprägt vom Kalten Krieg. Sowohl West-Deutschland als auch die DDR rüsteten sich wieder mit Armeen und Waffen auf, in Kooperation mit ihren jeweiligen Verbündeten (NATO bzw. Warschauer Pakt).

Wirtschaft

In Schwung kam aber dennoch die Wirtschaft, und der Wohlstand wuchs. Sehr unterstützt wurde diese Entwicklung von den USA, mit dem sogenannten Marshallplan, um Westeuropa zu helfen, die Schäden aus der Kriegszeit zu überwinden und die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Das für damalige Verhältnisse mit gigantischen Finanzmitteln ausgestattete Konjunkturprogramm wurde Anfang der fünfziger Jahre vom amerikanischen Kongress beschlossen und in Kraft gesetzt.

Aber es dauerte viele Jahre, bis sich dann schließlich die wirtschaftlichen Verhältnisse − insbesondere in West-Deutschland – stabilisieren konnten und man in den Sechzigerjahren schon von einem Wirtschaftswunder sprechen konnte. Damit verfolgten die USA aber auch eigennützige Ziele, weil sie ein starkes West-Europa als Garant sahen, dass dieses vom Einflussbereich der Sowjetunion und ihren verbündeten Staaten ferngehalten werden kann. Strategisch wurde dieses Ziel der Amerikaner parallel durch eine starke Militärpräsenz – vor allem in West-Deutschland – verfolgt, inklusive einer atomaren Aufrüstung. Um den wachsenden Energiebedarf in West-Deutschland decken zu können, wurden insbesondere um mein Geburtsjahr 1957 herum viele Atomkraftwerke an verschiedenen Standorten in West-Deutschland gebaut. Ebenfalls im Jahr 1957 erfolgte auch die Wiederwahl von Konrad Adenauer zum Bundeskanzler.

Fünfziger- und Sechzigerjahre – Rollenverteilung

Die Mütter der − damals oft kinderreichen − Familien waren wirtschaftlich von ihren Männern abhängig. Das Familienmodell war klar: Väter nahmen ihre Rolle als Brot-Verdiener ein, waren also berufstätig. Ehefrauen wurden üblicherweise nach Eheschließungen für die Haushaltsführung und für die Kinderversorgung zuständig. Wollten sie auch einer Erwerbstätigkeit nachgehen, mussten nach der bis in die Siebzigerjahre gültigen Gesetzeslage ihre Ehemänner zustimmen.

Spießbürgertum

Die Menschen waren in den Fünfzigerjahren (auch 1957) noch sehr verklemmt in einer Spießbürgerlichkeit bis Ende der sechziger Jahre. Die Kirchen hatten sehr viel Einfluss. Erst Ende der sechziger Jahre brachen diese veralteten und fragwürdigen Verhaltenszwänge auf. Auch galten noch teilweise die aus Zeiten vor Kriegsende übernommenen autoritären Strukturen in den staatlichen Verwaltungen, in der Polizei und im Bereich der Justiz. Es brauchte noch viele Jahre, bis alle staatlichen Bereiche an die freiheitlich-demokratische Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland angepasst und reformiert wurden.

Ich und der Trabi

In der DDR gingen 1957 die ersten Trabant-Pkw vom Band.

Siehe nachfolgende Unterkapitel

3.1 Meine Mutter (ab 1957)

Erinnerungen an meine Mutter

Meine Mutter war und ist ein sehr liebenswerter Mensch. Sie lebt bei meiner Schwester in der Nähe von Freiburg im Breisgau und ist für ihr Alter (Geburtsjahrgang 1931) noch beeindruckend fit und lebensfroh. Sie war (ist) immer liebenswürdig, fürsorglich und hilfsbereit. In diesem Zusammenhang war es für mich natürlich auch immer wieder ein interessantes Thema, von welchen ihrer Eigenschaften Sie mir etwas mitgegeben hat.

Ähnlich oder anders...

Wenn ich an meinen Vater zurückdenke, verspüre ich keinerlei Lust, vergleichende Gedanken anzustellen, wo ich ihm ähnlich sein könnte. Ganz anders bei meiner Mutter.

...oder umgekehrt?

Die Sportlichkeit, die meine Mutter − nach ihren Erzählungen − in ihrer Kindheit auszeichnete, hat sie jedenfalls nicht an mich weitergegeben. Ich bin eher kein sportlicher Typ. Schließlich war ich auch im Gegensatz zu ihr nie ein guter Schüler. Auch meine Introvertiertheit passt nicht zum Wesen meiner Mutter, da sie besonders als Kind, Jugendliche, und jüngere Erwachsene ein temperamentvolles Wesen hatte und sie sich immer gerne dort aufhielt, wo viel los war. Bei mir war das genau umgekehrt. Ich habe Gruppen und insbesondere größere Ansammlungen von Menschen schon als Kleinkind gerne gemieden oder mich von solchen entfernt (ADS- bedingter Überreizungsstress), was übrigens auch schon den Erzieherinnen und den Nonnen des Kindergartens auffiel, den ich besuchte. Und nebenbei angemerkt: Das distanzierte Verhältnis meiner Mutter zu Süßspeisen hat sie mit hundertprozentiger Sicherheit nicht an mich vererbt. Ich liebe Süßes!

Leben und Wesen der Mutter

Nerven wie Drahtseile!

Wenn ich besonders ausgeprägte Wesensmerkmale meiner Mutter beschreiben soll, dann fallen mir sofort die gelebte Leichtigkeit und Unbeschwertheit ein, welche sie zumindest ausstrahlte. Man könnte auch sagen, sie hatte Nerven wie Drahtseile. Diese Eigenschaften, zusammen mit ihrem ausgeprägten Gottvertrauen, trugen sie wohl durch das Leben. Von diesen Eigenschaften hat sie zumindest das Gottvertrauen an mich weitergegeben, das auch ich kenne und in mir trage. Was ihre Nervenstärke angeht, konnte ich die ersten Jahrzehnte in meinem Leben leider nicht von einer solchen profitieren. Bis in die fortgeschrittenen Erwachsenenjahre hinein musste ich lernen, mir nicht alles zu Herzen zu nehmen und mich nicht unnötig in Frage zu stellen. Lange Zeit stand ich mir deshalb selbst im Wege.

Frohnatur

Anders bei meiner Mutter: Wenn ich als Kind noch über schwer verdauliche Erlebnisse in der Familie, die auch sie unschön berührt hatten, nachgrübelte, oder darüber weinte, da pfiff meine Mutter oft − im Bilde gesprochen − längst schon wieder die Melodie eines lustigen Liedchens, während bei mir noch die Tränen kullerten. Vielleicht konnte meine Mutter schwer verdauliche Umgebungsereignisse und Probleme ausblenden, als wären sie nie geschehen. Wie auch immer: Wenn ich an meine Mutter denke, fallen mir stets diese beneidenswerten Eigenschaften ein, wie sie mit kindlicher Fröhlichkeit und tiefem Gottvertrauen scheinbar unbeschwert (trotz aller Schwere im Lebensalltag) und unerschütterlich - wie ein tanzendes, singendes und positiv träumendes Mädchen - durchs Leben gehen konnte.

Die Sanfte

Bei den schwierigen familiären Verhältnissen, mit denen ich in der Familie und in der Schule konfrontiert war, insbesondere durch das giftige, aggressive Wesen meines Vaters und mancher Lehrer, strahlte meine Mutter eine sanfte, liebenswerte und damit wohltuende Seite des Lebens aus. Selbst dann, wenn sie selbst hilflos und traurig war. Die immer wieder spürbare zärtliche Zuwendung, wenn sie mich als Kind tröstete oder über die Haare streichelte, oder wenn sie besorgt um meine Gesundheit war, das waren die kleinen, aber unvergessenen schönen Augenblicke, neben den groben, öfter lieblosen und handfesten Umgangsformen meines Vaters in dieser Zeit.

Nach Studium - Kinderreichtum

Manchmal habe ich mich gefragt, ob sich meine Mutter ihren Lebenslauf direkt nach dem Studium anders vorgestellt hatte, sie vielleicht gerne erst ein paar Jahre in ihrem Beruf als Sozialarbeiterin tätig gewesen wäre. Nachdem sie jedoch in kurzen Abständen fünf Kinder gebar, (1955, 1956, 1957-ich, 1961,1963), managte sie "umständehalber" den großen Familienhaushalt. In diesem versorgte sie anfangs noch viele Jahre ihre Schwiegermutter, dann ihre Mutter, darauf ihren Schwiegervater und schließlich einige Jahre ihren Mann bis an deren Lebensende.

Schwere Zeiten ertragen

Mit ihrem damals speziell schwierigen Ehemann, meinem Vater, und der großen Familie durchlebte sie jedenfalls eine aus meiner Sicht unvorstellbar lange Zeit der Überforderung und Überlastung, die sie aber mit bemerkenswerter Geduld und ungebrochenem Grundoptimismus ertrug. Bei der schon durch den Achtpersonenhaushalt äußerst hohen Beanspruchung als Hausfrau, mit fünf - zum Teil schwer erziehbaren - Kindern blieb meine Mutter nach meiner Erinnerung meistens erstaunlich ruhig. Leider fehlten ihr für die Führung des Großhaushaltes in den ersten Jahren (bis Anfang der 60-erjahre) sogar solche technischen Hilfsmittel wie Waschmaschine oder Spülmaschine, wie sie heute selbst in Kleinhaushalten selbstverständlich sind. Außerdem stand ihr mein Vater nicht zur Seite, weil er einerseits berufstätig war und sich andererseits nur als nörgelnder Beobachter in Sachen Haushaltsführung berufen fühlte. Hilfreich war es vermutlich, dass noch meine Großmutter in unserem Haushalt wohnte, die, wenn sie psychisch dazu in der Lage war, meiner Mutter helfen konnte.

Weinen und stark sein

Allerdings erinnere ich mich leider auch daran, wie meine Mutter oft weinte, was mich sehr traurig und auch wütend machte. Nicht nur deshalb, weil es mich als Kind verunsicherte, sondern auch, weil ich es ungerecht fand, dass sie so oft traurig sein musste. Eine gewaltige Improvisationsaufgabe muss es für sie gewesen sein, den emotionalen Kessel zu Hause zu entschärfen, in der langen Zeit, als die Großfamilie in der viel zu kleinen Wohnung lebte. Da war eine Dauerhochspannung vorprogrammiert, insbesondere auch mit unserem stets unter Strom stehenden Haushaltsvorstand (meinem Vater). Mit welcher Flexibilität sie mit dem oft explosiven und brodelnden Familienklima umgehen konnte, erlebte ich als eine große Stärke meiner Mutter. Von diesem starken Wesensanteil meiner Mutter habe ich vermutlich einiges mitbekommen. Nur so konnte auch ich viele Stürme in meinem Leben überstehen (siehe dazu auch nachfolgende Erzählungen).

Dankbarkeit

Ich werde meine Mutter für ihre umfangreiche Lebensleistung, die sie mit ihren Möglichkeiten, ihren - Stärken und Schwächen - vollbracht hat, stets bewundern und ihr dankbar sein. Wie andere Familienmitglieder auch, habe ich sie leider in meinen schweren Zeiten öfter sehr wenig beglückt, was mir auch heute manchmal noch ein schlechtes Gewissen bereitet.

Mütterlicher Beistand

Dennoch hat mir meine Mutter in entscheidenden Krisensituationen meines Lebens beigestanden und mir sehr geholfen, was ich ihr nie vergessen und wofür ich ihr bis an mein Lebensende dankbar sein werde. Wenn ich sie ab und zu auf die früheren wilden Sorgenzeiten ansprach und damit ihr Engagement für mich würdigen wollte, dann winkte sie mit ihrem typischen gütigen Lächeln ab und stellte in ihrer ureigenen Weise fest: „Es hat sich doch alles doch noch zum Guten gewandelt!“. Meine Mutter stellte ihre Bedürfnisse zum Wohle anderer zurück und war immer um ein friedliches Miteinander bemüht. Egoistische Eigenschaften habe ich an ihr nie erlebt. Mit ihrer freundlichen und liebenswerten Art war sie überall beliebt. Ihre Schwestern und ihre beste Freundin, die sie schon aus Kinderzeiten kannte, hielten über alle Jahrzehnte hinweg engen Kontakt zu ihr und waren (sind noch) gerne mit ihr zusammen.

Doch noch Berufseinstieg

Sozialarbeiterin

Positiv erlebte ich es, als meine Mutter in den Siebzigerjahren doch noch (bis zu ihrer Verrentung) in ihrem Beruf als Sozialarbeiterin tätig werden konnte. Somit war ihr Studium an der katholischen Fachhochschule für Sozialarbeit in Freiburg, das sie mit gutem Ergebnis abschloss, nicht umsonst.

3.2 Unterschätzte Mutter

Unterschätzt

Wie in meinem Leben gab es auch in dem meiner Mutter Situationen, wo sie, wenn es darauf ankam, wesentliche Dinge sehr energisch und zielstrebig in die Hand nahm. Da staunten manche Zeitgenossen nicht schlecht! Sie bewies in solchen Fällen Belastbarkeit und Entschlusskraft dort, wo andere – selbsternannte Alpha-Tiere −, also Menschen, welche ansonsten als starke Charaktere wahrgenommen werden wollten, dann eher schwächelnd daherkamen.

1. Beispiel – größere Wohnung

In meiner AB erzähle ich schon an anderer Stelle (Kapitel 6), wie meine Mutter bei der obersten katholischen Kirchenbehörde in Freiburg, (Vermieterin unserer Wohnung), auf den Tisch haute, weil wir als achtköpfige Familie fünfzehn Jahre in - extrem - beengten Wohnverhältnissen und ohne Bad leben mussten. Mein Vater (Sozialarbeiter beim Deutschen Caritasverband), der damals in erzieherischer Hinsicht äußerst "schlagkräftig“ unterwegs war, hätte sich einen solch bahnbrechenden Auftritt nie getraut. Dieser "Feldzug" meiner Mutter war dann offenbar derart beeindruckend, dass wir nach relativ kurzer Zeit in eine große Wohnung umziehen konnten. Eine super Leistung, die sie damals vollbrachte!

2. Beispiel – "Vater Beine gemacht"

Als mein Vater sein Studium beendet hatte, war es zunächst nicht einfach für ihn, einen passenden Job zu finden. In den Fünfzigerjahren war das für junge Sozialarbeiter schwierig. Hinzukam, dass mein Vater etwas suchte, was seinen Idealen entsprach, aber selten angeboten wurde. Allerdings war ein festes Einkommen für seine rasch wachsende Familie äußerst wichtig. Nach Praktika in einem Erziehungsheim und beim Arbeitsamt war er als Sozialarbeiter mit zeitlich befristetem Arbeitsvertrag in einer Justizvollzugsanstalt tätig. Da ihm jedoch das dortige Arbeitsklima unangenehm war, wollte er diesen Arbeitsvertrag nicht verlängern und wurde arbeitslos. Das war für meinen strebsamen Vater aber eine äußerst belastende Situation. Er hing - laut meiner Mutter - apathisch zu Hause herum, war höchst unzufrieden mit sich, und damit auch für seine familiäre Umgebung schwer zu ertragen.

Heft in die Hand

In dieser Sondersituation nahm meine Mutter (wie bei mir später auch) das Heft in die Hand. Zunächst bewarb sich mein Vater selbst bei einigen in Frage kommenden Arbeitgebern im sozialen Dienstleistungsbereich, darunter auch kirchlichen Institutionen. In einem Fall lud man ihn daraufhin zu einem Vorstellungsgespräch bei einem Caritas- Ortsverband im Bodenseeraum ein. Als er daraufhin wieder einmal eine Absage bekam, und herauskam, dass ein lediger und kinderloser Mitbewerber das Rennen machte, da erwachte bei meiner Mutter ihr ganz eigener Kampfgeist, um sich gegen das Ungerechte in der Welt zu wehren.

Heldenhaft

Bei keinem geringeren als dem Präsidenten des Deutschen Caritasverbandes ließ sie sich einen Termin in dessen Dienstsitz in Freiburg geben. Dieser musste sich nach Mutters Überlieferung einiges von ihr anhören. Die Kirche könne sich nicht nach außen als Anwalt der Familien präsentieren, um dann Bewerber, die arbeitslos, qualifiziert und vor allem Familienväter seien, bei ihren Stellenbesetzungen nicht zu berücksichtigen. "Himmelschreiendes Unrecht", bekam der hohe Caritas-Geistliche schließlich von ihr um die Ohren gehauen.

Wutentladung

Eine solche geballte Wutentladung von einer Frau gegenüber einer „hochgestellten“ Persönlichkeit, das war vermutlich für den Caritas-Präsidenten in den Sechzigerjahren eine ganz neue Erfahrung. Ich konnte mir diese Geschichte sehr gut vorstellen. Vor allem wie meine Mutter sich Gehör verschaffte, mit ihrem entschlossenen Gesichtsausdruck (der dann überhaupt nichts mehr mit den stets so gütig wirkenden Gesichtszügen zu tun hatte), und ihrem dazugehörigen äußerst scharf fixierenden Blick − ihrer Geheimwaffe, welche sie zwar selten, aber wenn, dann plötzlich und unerwartet einsetzen konnte. Mit Erfolg!

Geistlicher Bote

Der hochwürdigste Geistliche und einflussreiche Präsident des Deutschen Caritasverbandes war offensichtlich beeindruckt von der Performance meiner Mutter: Zwei Tage später bereits bekam mein Vater Besuch von einem Caritas-Vertreter, der ihm anbot, in Offenburg eine Anlauf- und Beratungsstelle für rückkehrende deutsche Soldaten der französischen Fremdenlegion zu leiten. Diese Bundesaufgabe hatte der Deutsche Caritasverband in Delegation von der BRD übernommen. Dazu wurde ein Sozialarbeiter mit Erfahrungen in der Berufsfürsorge gesucht, die mein Vater ausweisen konnte.

Fremdenlegion?

Ende der Fünfziger- bis in die späten Siebzigerjahre kamen viele deutschstämmige Fremdenlegionäre aus Frankreich zurück nach Deutschland. Das lag daran, dass viele deutsche Kriegsgefangene in der französischen Besatzungszone sich in die französische Fremdenlegion hatten anwerben lassen, da die Lebensumstände für sie dort besser waren als in den Gefangenenlagern. In der Fremdenlegion dienten Soldaten aus allen möglichen Herkunftsländern. Die kriegserfahrenen deutschen Soldaten waren seinerzeit ein begehrtes Reservoir der französischen Fremdenlegion. Dort gab es neben den Berufssoldaten auch sehr viele Zeitsoldaten, welche sich für eine bestimmte Anzahl an Jahren zum Dienst verpflichten und danach in ihre Heimatländer zurückkehrten. Zurückgekehrt in ihre Heimat mussten sie dann wieder eingegliedert werden. Insbesondere ging es um die Vermittlung in Arbeitsverhältnisse und um Nachversicherungen bei den deutschen Sozialversicherungen oder um die Regelung sonstiger Dinge. Manche dieser rückkehrenden Männer gingen auch deshalb einige Jahre zur Fremdenlegion nach Frankreich, weil sie zuvor in ihrem Herkunftsland mit dem Gesetz in Konflikt gekommen waren und sich mit ihrer Verpflichtung als Legionäre einer Strafverfolgung entzogen. In solchen Fällen bekamen sie in der Fremdenlegion neue Namen, sozusagen eine neue Identität. Nach ihrer Rückkehr nach Deutschland (unter ihrem richtigen Namen) waren aber die von ihnen begangenen Straftaten oft noch nicht verjährt, weshalb einige sofort nach Grenzübertritt inhaftiert wurden. In solchen Fällen engagierte sich mein Vater als Sozialarbeiter dafür, dass die Betroffenen mit einem möglichst milden Urteil auf Bewährung davonkamen, was ihm nach seinen Erzählungen auch öfter gelang. Schon deshalb, weil er den Gerichten glaubhaft darlegen konnte, diese von der Fremdenlegion hart gedrillten Männer seien inzwischen zu disziplinierten Menschen umerzogen worden.

Zurück zur Mutter:

Ehemann ohne Job - aber wählerisch!

Meine Mutter erkannte gleich, dass dies ein Arbeitsangebot war, das zu ihrem Mann maßgeschneidert passte. Mein Vater sah das eher skeptisch und zögerte mit seiner Zusage, mit Hinweis auf weitere laufende Bewerbungen. „Ich will die Antworten auf noch laufende Bewerbungen abwarten, um dann das Beste auswählen zu können“, ließ er den Boten des Caritasverbandes wissen. Der Geistliche, welcher im Auftrag seines obersten Chefs das Stellenangebot meinem Vater direkt zu überbringen hatte, verließ somit ohne Vaters Zusage (vermutlich irritiert) unsere Wohnung, was meine Mutter - nach ihren Erzählungen – sehr schockierte.

Schmetterling wird zum Greifvogel

Da war er wieder − der Ausnahme-Modus, mit dem meine Mutter zur emotionalen Hochform auflaufen und sich sekundenschnell vom bunten, verspielten Schmetterling zum zugreifenden Raubvogel verwandeln konnte! War sie meinem schwierigen Vater sonst eine eher sanfte, nachgiebige Ehepartnerin, so nahm sie ihn − laut ihren Berichten − nun derart verbal in die Mangel, dass er schließlich das angebotene unbefristete Arbeitsverhältnis annahm. Daraufhin überließ meine entschlossene Mama dann nichts mehr dem Zufall. Den mit einem gewaltigen „Druckeinlauf“ doch noch herbeigeführten und unterschriebenen Annahmeentschluss ihres zaudernden Ehemannes überbrachte sie höchstpersönlich dem Caritasverband.

Familieneinkommen gerettet!

Damit hatte sie nicht nur das Familieneinkommen langfristig gesichert, sondern auch dafür gesorgt, dass mein Vater tatsächlich ein für ihn hervorragend geeignetes berufliches Betätigungsfeld fand. Am Ende seines Berufslebens erhielt er auch noch das Bundesverdienstkreuz und einen vergleichbaren französischen Orden sowie die höchste Auszeichnung des Caritasverbandes. Bemerkenswert fand ich in diesem Zusammenhang einen Satz des damaligen Regierungspräsidenten in Freiburg, den er unter anderen an meinen Vater im Rahmen der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes richtete: "Für ihre Verdienste werden die Männer geehrt, für welche deren Frauen das Kreuz tragen“.

III. Beispiel: Gegen Soldatenarmut

Ein weiteres Beispiel für Mutters feurigen Einsätze habe ich auch aus meiner Vergangenheit auf Lager, wo übrigens meine Mutter nicht nur ihrem Sohn (mir), sondern bundesweit allen wehrpflichtigen Soldaten, die im Zivilleben in einem Beamtenverhältnis arbeiteten, einen großen Dienst erwies. Als Verwaltungsbeamter im damals so genannten einfachen Dienst war mein Einkommen überschaubar. Ein wichtiger Teil davon war das seinerzeit noch gesondert den Beamten ausbezahlte Weihnachtsgeld, das so genannte 13. Monatsgehalt. Berechnet wurden diese Weihnachtsbezüge aus dem Gehalt, das die Beamten jeweils zu einem Stichtag vor dem Auszahlungsmonat des 13. Monatsbezugs erhielten. Aus beruflichen Gründen musste ich meinen Einzug zum fünfzehn Monate dauernden Wehrdienst beschleunigen, um eine Fortbildungsmaßnahme für den mittleren Beamtendienst ab Januar 1978 antreten zu können. Meine Einberufung in die Bundeswehr war regulär erst im Januar 1977 vorgesehen. Über meinen damaligen Abteilungschef im Freiburger Ordnungsamt, der ehrenamtlich in der so genannten Musterungskommission beim Kreiswehrersatzamt Freiburg tätig war, konnte ich erreichen, dass ich kurzfristig schon im Oktober 1976 die Ableistung meiner Wehrpflicht antreten konnte.

Mini-Wehrsold statt Gehalt

Dieser spontane Wechsel von der Amtsstube in die Kaserne bedeutete aber auch, dass ich ab Oktober statt meinem normalen Einkommen nur noch einen kleinen Wehrsold erhielt. Dennoch hoffte ich irrtümlich darauf, für die neun Monate, in denen ich meinem normalen Job nachging, anteilmäßig neun zwölftel eines Monatsbezuges als Weihnachtsgeld ausbezahlt zu bekommen. Falsch gehofft: Da der Stichtag für den Anspruch auf Weihnachtsgeld leider erst nach meinem Einberufungstermin lag, ging ich zu meiner großen Enttäuschung leer aus und bekam nur noch Wehrsold von der Bundeswehr. Dabei hatte ich schon ein eigenes Auto, für das die Kfz- Versicherung und Steuern sowie andere Kosten bezahlen werden mussten. Deshalb bat ich meine Mutter, ob sie mir etwas Geld dafür leihen könne. Da blitzte er wieder auf, der scharfer Blick meiner Mutter, denn es war wieder Zeit für ihren aufbrausenden Wut-Modus, zum Kampfeinsatz für die Gerechtigkeit. „So eine Sauerei, so eine himmelschreiende Ungerechtigkeit!“, hörte ich sie schimpfen. Und weiter: „Wenn Soldaten für den Staat Wehrdienst leisten müssen, dann können sie doch nicht auch noch bei ihren Gehaltsansprüchen gegenüber ihren vorherigen Arbeitgebern benachteiligt werden“, fügte sie erbost hinzu. Wo sie recht hatte, hatte sie recht! Aber auch juristisch?

Fall für Volksvertreter

Mit ihren schlagkräftigen Argumenten ging sie jedenfalls zum Personalamt meines Arbeitgebers, der Stadt Freiburg im Breisgau. Dort wurde ihr die Rechtslage genau erklärt (ich also kein anteiliges Weihnachgeld bekommen kann). Damit wollte sich meine Mutter aber nicht zufriedengeben. Deshalb ließ sie sich einen Termin bei einem damals einflussreichen Freiburger Bundestagsabgeordneten geben und hinterließ dort vermutlich wieder eine beeindruckende Vorstellung.

Überzeugungskraft siegt!

Der Abgeordnete stimmte ihrem Argument zu, Wehrpflichtige dürften nicht auch noch benachteiligt werden gegenüber denjenigen, die um einen Wehrdienst herumkamen und somit keine Einkommenseinbußen hinnehmen mussten. Deshalb versprach er meiner wehrhaften Mama, diese offensichtlich unsaubere gesetzliche Regelung in einem parlamentarischen Ausschuss in der damaligen Bundeshauptstadt Bonn anzusprechen. Allerdings sei es wenig wahrscheinlich, fügte er vorsichtshalber hinzu, dass ich, − sollte er Erfolg haben −, noch davon profitieren könne. Der Bundestagsabgeordnete versicherte aber meiner Mutter, falls er Erfolg hätte, würden die künftigen Soldaten nicht mehr benachteiligt, wenn sie aus einem Beamtenverhältnis heraus zum Wehrdienst einberufen würden.

Triumph!

Doch ich traute meinen Augen nicht, als ich − und damit vermutlich auch viele andere betroffene ehemalige Wehrpflichtige im Bundesgebiet − im Jahre 1978, einige Monate nach meiner Entlassung aus dem Wehrdienst, eine fette Nachzahlung auf meinem Konto entdeckte, mit welcher diese neun Zwölftel des Weihnachtsgeldes an mich nachträglich ausbezahlt wurden. Da war ich so richtig stolz auf meine Mutter! Sie hatte nicht umsonst hartnäckig gekämpft. Über einen ungewöhnlichen Weg beseitigte sie damit ein - wenn auch kleines – Stück Ungerechtigkeit in dieser Welt!

3.3 Mutter-Sohn Event "Fahrschule" (1975)

Unternehmungen mit meiner Mutter

Da ich vier Geschwister hatte und meine Mutter eine viel beschäftigte Hausfrau und Managerin der Familie war, hatte sie selten Zeit, etwas speziell mit mir oder einem meiner Geschwister zu unternehmen. Zumindest kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Eine kleine Geschichte dazu kann ich aber doch erzählen:

Kleine Story:

Mutter hinter 's Steuer