Zurzeit sind 519 Biographien in Arbeit und davon 290 Biographien veröffentlicht.

Vollendete Autobiographien: 176

Wenn sich die Wolken des Vergessens, die unser Gedächtnis umhüllen, auf Anlässe von innen, aussen oder aus den Tr

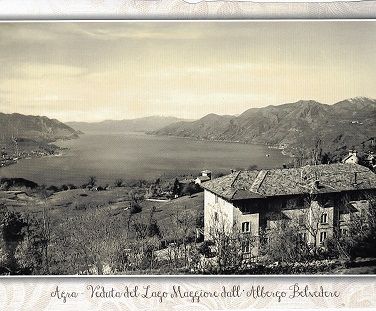

äumen an manchen Stellen lichten, ist es entscheidend, wo die Strahlen des Erinnerns hinfallen: Auf einen ruhigen, glatten Bergsee, auf Berge mit Nadel-, Laub- oder gemischten Wäldern, auf Wiesen und Alpen, in welcher Jahres- und Tageszeit und in welchem Abstand und Winkel. Spiegelt der See sie uns direkt in die Augen und sie blenden, schmerzen uns sogar, oder wir können sie ruhig und ungestört von der Seite beobachten. Beleuchten sie nur manche Gipfel und Bergkämme, sehen wir die Mulden und Täler oder im Dunst nur die einfachen glatten Flächen der Hänge?

(1) Lago Maggiore - Blick von Agra.

*

Wer bin ich? Der Mensch möchte wissen, woher er kommt, wer Mutter, Vater, Grosseltern sind. Er möchte eine vollständige Geschichte erzählen können über sich, mit einem Anfang und mit einem Ende, das ist menschentypisch. Die Frage nach der Herkunft, sagen Kulturwissenschaftler, sagen Psychologen, werde für die Menschen wichtiger in einer Welt, die unübersichtlich ist, in der Beziehungen oft unverbindlich sind. Dafür braucht der Mensch genaue Orte und genaue Zahlen. Er möchte sich alle Fragen beantworten, weil er glaubt, dass die Beantwortung aller Fragen ihn zu seiner wahren Geschichte führt. Er will wissen: Wie sind meine Eltern, wie meine Geschwister? Was ist einzigartig an mir? Wie ist meine Identität?

Hardinghaus B: Das falsche Leben. Der Spiegel 2012;(11):52-6

*

Wir haben keine Ahnung, was unsere Nachkommen wissen müssen, um sich besser zu verstehen.

Pierre Nora

*

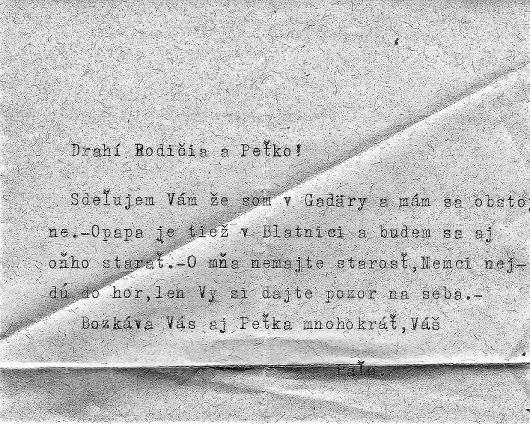

Im Sommer nach meinem 80. Geburtstag reisten wir in die Slowakei, in die Gegend meiner Kindheit. Ich wollte sie meinen Enkelkindern zeigen. Gleichzeitig wurde dieser Bericht (halb-) fertig, mit dem Vorteil und der Belastung, dass man ihn weiterhin ergänzen und verbessern kann. Ich schrieb ihn vor allem für meine Nachkommen, auch als Wiedergutmachung an meine Mutter, die mir über ihre Kindheit, ihre Probleme und über ihr Leben gerne erzählt hätte. Ich lehnte es leider grob ab. Ich war eben mit dem Aufbau und der Gestaltung meines Lebens in einem anderen Land beschäftigt. Sie sollte es mir nicht mit alten, teilweise sehr traurigen Geschichten erschweren. Merkwürdig, fast in derselben Zeit, Mitte vierzig, familiär und beruflich endlich verankert, überfiel mich das Bedürfnis über meine gegenwärtigen Erlebnisse und Erfahrungen zu schreiben. Manche Berichte wurden als Auffrischung und Ablenkung von den trockenen und ernsten Themen in den ärztlichen Zeitschriften veröffentlicht. Sie bilden den mittleren Teil dieses Lebenslaufes.

Später, nach dem Tod meiner Mutter, wurde mir bewusst, wie töricht ich war. Wie die Geschichte nicht nur für das eigene Leben, für das Verständnis des eigenen Schicksals ist. Deswegen schrieb ich über meine Kindheit, was natürlich am Anfang des Lebenslaufes steht.

Je mehr ich mich meinem Tod nähere, desto mehr beschäftigt mich das Alter und das Sterben. Die Ergebnisse bilden das Ende des Lebenslaufes, der vor der Geburt beginnt und nicht mit, sondern nach dem Tod endet.

Die einzelnen Abschnitte sind verschieden lang und eigentlich selbständig. Sie spiegeln mein abwechslungsreiches Leben. Es gibt traurigere und lustigere. Ich hoffe, der eine oder andere spricht den Leser an. Sofern sich überhaupt Leser finden, können sie beginnen, wo es sie gelüstet, am Ende, in der Mitte oder am Anfang und beliebig von einem Thema zum anderen springen.

*

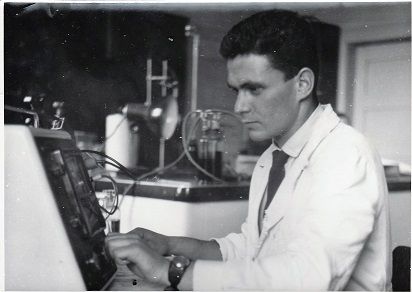

Danken möchte ich meiner Frau Silvia, die mit mir einen grossen Teil der Geschichten erlebte und die Mühe auf sich nahm und nimmt, deren Inhalt mit mir kritisch zu besprechen sowie Sprache, Stil und Grammatik zu verbessern. Von ihr stammen auch die Fotos von unserem gemeinsamen Leben, viele derjenigen aus der Kindheit von meinem Bruder Palko.

(2) Silvia

Zu den vielen kleinen und grossen Begebenheiten, Umständen, Ereignissen und den vielen guten, anständigen Menschen, die uns retteten, dank denen wir am Leben geblieben sind, trug auch bei, dass wir in einem Haus hinter den Bahngeleisen wohnten, meinte mein Vater. Grossvater Josef Langer war zwar kein Angeber, aber auf Ansehen und Ruf achtete er sehr. Der ältesten Tochter Jolan gab er als Mitgift einen grossen Teil seiner Landwirtschaft. Als mein Vater Aurelia, die zweite Tochter, heiratete, richtete er ihm einen kleinen Speditionsbetrieb ein, weil Vater die Handelsschule absolviert hatte und so ein Betrieb damals in Martin sowie im ganzen Turiec noch nicht existierte. Ja, Grossvater Langer mangelte es nicht an guten Ideen, nur mit ihrer Verwirklichung haperte es manchmal. Er wollte ursprünglich dafür ein Haus in der Mitte der Stadt an der Hauptstrasse kaufen und damit zeigen, wie weit er es und seine Töchter gebracht hatten. Mein Vater, ein nüchterner, realistischer Mensch, entschied sich aber lieber für ein einfacheres Haus an der Arbeiterstrasse nicht weit vom Bahnhof. Anscheinend soll ich eine unausgewogene, wechselhafte Mischung zwischen dem Grossvater Langer und Vater sein.

(1) Hauptstrasse in Martin: Der Ursprung des alten Fotos ist nicht feststellbar.

Gegenüber unserem Haus, auf der anderen Seite der Strasse, befand sich ein grosses Gelände mit aufgetürmten Holzstämmen, das als Lager der nahen Zellulosefabrik diente. Diese Stämme wurden vor allem im Winter auf den schneebedeckten Strassen, die weder gepflügt noch gesalzen wurden, von Pferden auf Schlitten aus den Wäldern geschleppt. Wenn man sich am Ende des Baumstammes hielt, konnte man sich mehrere hundert Meter ziehen lassen, was aber nicht jeder Fuhrmann erlaubte, da er seine Pferde schonen, Ordnung halten und die bösen, unerzogenen Buben erziehen wollte. Wir sprangen erst ab, wenn er uns mit der Peitsche drohte. Es war eine der wirklichen Arten des Spiels „Räuber und Gendarmen“. Dieses Treiben war von unseren Eltern aus anderen Gründen verpönt und verboten: Die Schuh-, Stiefel- und besonders die Filzschuhsohlen gingen schneller kaputt. In den Kriegsjahren waren sie, wie alles, rar und wertvoll. Zwischen den gelagerten Holzstämmen konnte man, auch wenn der Zutritt streng verboten war, wunderbar „Versteckis“ spielen. Ab und zu tauchte ein Aufseher auf. Wir flohen dann schnell weg, sonst bekam man nicht nur das Gesäss gnadenlos versohlt, sondern wurde auch von den anderen Mitspielern schadenfreudig gehänselt und verachtet, weil man sich vom Aufseher hatte fangen lassen. Wieder eine andere Art des Räuber- und Gendarm-Spiels

(2) Martin - Hlavna ulica a namestie roky neskor. Povod fotky sa sucasne neda urcit.

Unsere Arbeiterstrasse war fast eine Naturstrasse. Sie hatte viele Löcher, die bei Regen mit matschigem Schlamm gefüllt und mit dickerem umgeben waren. Als Fussgänger musste man zwischen ihnen hüpfen, um nicht manchmal doch noch mit den Schuhen tief im Schlamm zu versinken, der nicht nur mit dem Mist unserer Pferde, sondern auch mit dem der Kühe vermischt war, die hier in wärmeren Jahreszeiten von Hirten mit Hunden getrieben morgens eher zügig weiden gingen und abends satt und gemächlich in ihre Ställe zurücktrotteten. Dadurch war Schuhputzen eine tägliche Aufgabe: Entweder waren sie von Schlamm oder in trockenen Zeiten von Staub dick belegt. Das Leder der Schuhe war damals nicht so gut präpariert wie heutzutage. Man konnte nicht einfach den Schmutz mit Wasser abspülen und sie schnell trocknen lassen. Jeder besass „Galoschen“, grosse Halbschuhe aus Gummi, welche man über die Schuhe stülpte, wenn es regnete, was man damals selten im Voraus wusste – es gab weder im Radio noch in den Zeitungen Wettervorhersagen. Fernsehen existierte überhaupt noch nicht. Mein Vater, ein vorsichtiger Mensch, war im Stande, wenn es ihm schien, dass Regen kommen könnte, sicherheitshalber schon im Voraus die Galoschen einzupacken und mitzunehmen. Meistens regnete es dann wirklich. Uns Kindern war eine solch übertriebene Vorsicht fremd. In unregelmässigen Abständen, die Strasse musste trocken sein, kam ein Strassenputzer und reinigte sie mit einem Besen aus dünnen, gut biegsamen Holzzweigen und einer grossen Schaufel vom gröbsten Mist. Um der Empörung und der Abneigung, wenn nicht Feindschaft, vorzubeugen, wurden unsere Arbeiter angehalten, den eigenen Mist, besser gesagt ihrer Pferde, selbst wegzuräumen, was sie in der Regel auch taten. Abgesehen davon waren unsere Pferde gut erzogen und verrichteten ihren Stuhlgang meistens im Stall oder im eigenen Hof, aus Freude, dass sie von der schweren Arbeit nach Hause zurückkehrten und bald wieder Nahrung bekamen.

(3) Peterli (Peterchen = Petricek) mit Bruder Paul (Palko) und Tante Aranka (Aurelia = Zlatica) vor ihrem Laden; rechts unser Haus, links die Geleise der Schmalbahn, im Hintergrund die Zellulosefabrik mit dem Kamin. Foto: Mutter mit dem Fotoapparat, den Palko zur Geburt von Peterli bekam, damit er Peterlis Leben dokumentieren kann.

Die Hauptstrasse war hingegen (was für ein Fortschritt und Luxus) schon damals asphaltiert, selten mit Mist belegt und wurde häufiger, vielleicht sogar jeden Tag gereinigt. Wir wohnten nicht irgendwo, sondern in Martin, dem Nabel der Slowakei. Wäre unser Transportgeschäft an der Hauptstrasse gewesen, hätten unsere Pferde sie täglich verschmutzt. Wie leicht wäre es, meinte Vater, nicht lange später, sich dieses Mistes und seines Verursachers zu entledigen, indem man ihn samt Familie wegtransportieren liesse, was in der kommenden Zeit die einfache Art und Weise wurde, solche und ähnliche Probleme zu lösen. Direkt vor unserem Haus war ein breites asphaltiertes Trottoir, auf dem die Geleise einer Schmalbahn lagen. Auf ihren kleinen Wagen transportierte man Ziegel aus der Ziegelfabrik oben unter dem Wald, wo aus dem Schlamm während Jahrtausenden ein dichter, guter Ton entstand. Die voll mit Ziegeln beladenen Wägelchen wurden von einem Arbeiter den grössten Teil des Weges nach unten gebremst. Man lagerte sie dann auf einer Rampe beim Bahnhof. Die Pferde mussten aber die leeren Wagen wieder nach oben ziehen. Auf der Rampe wurden die Ziegel von Hand in die Güterwagen der Bahn umgelagert. Falls es eilig war, weil der Güterzug bald wegfahren sollte, konnte man auch als Kind einen Batzen verdienen, wenn man half, die Ziegel umzuladen. Es war auch möglich, ähnlich wie bei den Holzstämmen im Winter, auf die Wagen der Schmalbahn aufzuspringen und heimlich gebückt sich transportieren zu lassen, was wir, nicht nur die Arbeiterkinder, die in den „Kolonien“ wohnten, gerne taten. Eine Zeit lang ersetzte eine kleine Dieselmaschine die Pferde, als jedoch im Krieg Öl rar wurde, kamen die Pferde wieder zum Zug.

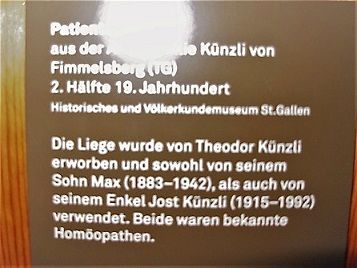

Es gab drei „Kolonien“, zwei Reihen mit mehreren Ein- und Zweizimmerwohnungen, in der Mitte 1-2 Dreizimmerwohnungen für die kinderreichen oder besser gestellten Familien von Arbeitern der Zellulosefabrik. Gleich am Anfang wohnte unsere Putzfrau, Frau Cunek, mit drei Kindern in einer Einzimmerwohnung. Kein Wunder, dass die Tochter, als sie achtzehn wurde, heiratete. Über diese Hochzeit, wie auch eine „Metzgete“ bei Cuneks, berichte ich später. Die ersten zwei Kolonien wurden durch die Brücke über den Fluss getrennt. Die dritte war noch ein Stück weiter Richtung Ziegelfabrik. Gegenüber der ersten Kolonie, dort wo unsere Putzfrau wohnte, war der Eingang in die Fabrik. Auf der anderen Seite der zweiten Kolonie hinter der Brücke stand ein schönes, einstöckiges Haus, wo der Direktor der Fabrik und sein Stellvertreter wohnten. Es war ein Zeichen der Zeit, weil auch solche Leute noch nicht mit dem Auto zur Arbeit fuhren und es nicht nur für den Arbeiter vorteilhaft war, in der Nähe des Arbeitsplatzes zu wohnen – es war eine Art damaliger Gleichheit. Aber auch sonst war unsere Umgebung nicht ganz arm an Prominenz. In einer Nebengasse wohnte der Bahnhofvorsteher – auch er hatte es nicht weit zur Arbeit - und der damals vielleicht einzige slowakische Magnetopath. Seine Patienten kamen von weit und breit mit der Bahn und nicht mit dem Auto. Wir waren nie bei ihm – zu Hause ist man kein Prophet und auch kein Wunderheiler. Und direkt neben uns, Richtung Bahn, war das Elektrizitätswerk, das in meiner Zeit nicht mehr Strom produzierte, doch als Regelwerk diente. Seine Gebäude waren weit hinten. Vorne im zweiten einstöckigen Gebäude an unserer Strasse, war im Erdgeschoss die Verwaltung und im Obergeschoss wohnte der Direktor, ein sehr feiner, vornehmer Mensch, der jagte und auch sonst in besseren Kreisen verkehrte, aber den Makel hatte, dass er mit einer Jüdin verheiratet war. Sie hatten zwei Söhne, und er trennte sich von ihr, ähnlich dem deutschen Philosophen Jaspers und vielen anderen aus Prinzip nicht; er war eben ein wirklich feiner, vornehmer Mensch. Seine guten Verbindungen halfen aber nicht, seinen Schwager samt ganzer Familie vor der Deportation und dem Tod in Auschwitz zu retten.

(4) Stolze Eltern mit Peterli im Hof; links neben dem Stall der Misthaufen, rechts im Hintergrund Kamin des alten Elektrizitätswerkes. Eigentlich bin ich zwischen Misthaufen und zwei Fabrikkaminen aufgewachsen. Foto: Palko.

In meiner Zeit haben wir keinen Hund mehr gehabt. Der letzte, angeblich ein Prachtexemplar, sonst sehr friedlich und folgsam, hatte es auf die Hühner des Bahnvorstehers abgesehen, die er nacheinander jeweils nachts grob zerriss. Offensichtlich erwachte auf diese unpassende Weise sein unterdrückter Jagdinstinkt wieder. Man konnte es ihm nicht abgewöhnen, und weil auch die Hühner auf ihre Art Prachtexemplare waren und viele besonders grosse Eier legten und im Alter nach der Menopause als Grundlage für eine sehr schmackhafte Suppe dienten, gab es ein Problem. Der Hund musste weg. Die Eltern befürchteten, ein Nachfolger würde den gezeichneten Weg über mehrere nicht sehr hohe Zäune wieder einschlagen. Auch wenn man den Bahnhofvorstand für die Hühner reichlich entschädigte, brauchte man keinen Zwist, noch dazu in der nahen Umgebung, weil man in die Situation mit dem Pferdemist auf der Hauptstrasse geraten könnte.

Was die Einwohner auf unserer Seite der Bahngleise einigte, war der Gestank der Zellulosefabrik. Mehrmals in der Woche, unangemeldet, liessen sie am späten Nachmittag die stinkigen Reste ihrer holzverarbeitenden Chemikalien in die Luft raus. Je nach Wind dauerte es zwei bis drei Stunden, an schönen ruhigen Sommertagen noch länger, bis der Gestank zerstreut und verweht wurde. Fast ununterbrochen leitete die Zellulosefabrik, die deswegen am Fluss lag und den grössten Teil des Wassers für sich abzweigte, ihre Chemikalien in den Fluss ab. Es dauerte mehrere Kilometer, bis man wieder in ihm fischen oder baden konnte. Damals, und es sollte Jahrzehnte so bleiben, existierte kein Umweltschutz, keine grüne Bewegung. Erst als man vor nicht allzu vielen Jahren die Fabrik schloss, wurden Luft und Wasser nicht nur hinter den Bahngleisen sauberer.

(5) Peterli im Leiterwagen. Foto: Palko.

Da wir hinter den Bahngeleisen lebten, mussten wir sie überqueren. Unsere Strasse begann gleich nach den Schranken, die von Hand von einem Bahnwärter gesenkt oder gehoben wurden. Dafür musste er jeweils sein Häuschen auf der anderen Seite der Geleise verlassen. Zu unserem und auch des Schrankenaufsehers Leidwesen fuhren auf den Geleisen viele Züge. Nicht wegen des Fernverkehrs, aber weil sowohl Wagen mit Ziegeln, wie mit Holz und Chemikalien für die Zellulosefabrik, sowie mit Brot und anderen Gütern für die Soldaten in den zahlreichen Kasernen, auf dafür bestimmte Nebengeleise gebracht werden mussten. Bevor die Güterwagen Martin verlassen konnten, ob leer oder voll, war es nötig, sie vorher in Züge zu formieren. Für das alles wurden sie an unseren Schranken vorbei hin und her rangiert. So waren an den für die Bahn guten, für uns schlechten Tagen, die Schranken während der Arbeitszeit mehr geschlossen als geöffnet. Es galt also jede Pause, jede Lücke auszunützen, um unter den Schranken durchzuschlüpfen und schnell auf die andere Seite zu laufen. Auch wenn ich mich nicht erinnere, dass je jemand überfahren wurde, so statteten sie später die Schranken, wie es sich gehörte, mit einem Metallnetz aus. Man liess aber neben den Schranken Lücken, durch die man jetzt noch schneller hindurch schlüpfen konnte, was der Sicherheit wenig, aber der Abwehr von Klagen und der Beruhigung des Gewissens der Bahnbehörden diente. Zu meiner Überraschung, als ich nach Jahrzehnten Martin wieder besuchte, musste ich in einer langen Autokolonne vor denselben Schranken warten. Hingegen ein grosser Fortschritt, sie wurden nicht mehr von Hand gesenkt und gehoben!

Wir hatten zwar keinen Hund mehr, aber eine sehr schöne, gute Katze. Gut bedeutete, sie fing hervorragend Mäuse, für mich, dass ich mit ihr spielen konnte. Wenn sich die Mäuse im Vorratsmagazin mit Futter für Pferde vermehrten, die Säcke durchlöcherten, das Futter wegfrassen, es sogar mit ihrem Kot für die Pferde, die wählerischen Feinschmecker, ungeniessbar machten, sperrte man sie für die Nacht dort ein. Sie war eine richtige Jägerkatze. Morgens fand man sie nicht nur satt von einer gefangenen Maus wie bei gewöhnlichen Katzen üblich, nein, es lagen im ganzen Magazin verstreut viele Mäuseleichen. Dann hatte man vor den Mäusen für eine gewisse Zeit wieder Ruhe, weil sie auch keine blöden Tiere waren und sich die Gefahr gut merkten und weitervermittelten. Aber diese Information wurde nicht vererbt, offensichtlich wussten damals auch die Mäuse noch nicht Bescheid über Epigenetik. Die neue Generation wagte sich wieder ins Magazin. Manchmal brachte die Katze eine noch lebende Maus und spielte mit ihr genüsslich und stolz vor unseren Augen, indem sie sie ein Stück laufen liess, um sie wieder einzufangen, was sie wiederholte, bis die Maus das Spiel vor Erschöpfung (auch über Stress wussten damals weder die Menschen noch die Mäuse etwas) nicht mehr mitmachte. Dann verspeiste sie sie. Sie war auch sehr fruchtbar und brachte zweimal pro Jahr mehrere Kätzchen zur Welt. Als wir alle Freunde und Bekannten, die eine gute Katze wollten, versorgt hatten, mussten die übrigen umgebracht werden. Dazu kam ein Arbeiterkind aus der dritten Kolonie, das es für einen Batzen tat. Man musste die Kätzchen aber zuerst finden. Anfangs war es nicht schwierig, doch mit der Zahl der Geburten und dem Verlust ihrer Kinder suchte die Katze immer bessere Verstecke. Zu Beginn hatte ich Spass, dem Jäger bei der Suche in Estrichen über Waschküche und im

(6) Peterli mit der Mutterkatze. Foto: Palko.

Stall mit Heu oder Stroh zu helfen, später, wahrscheinlich auch unter dem Einfluss der Ereignisse, siegte mein Mitleid, und ich suchte nicht mehr mit. Er steckte die Kätzchen in einen Jutesack und warf sie in den Fluss. Entweder erschienen im Magazin mehr Mäuse oder man bekam mit der Katze Mitleid: Aus einem Wurf liess man einen kleinen, schönen Kater am Leben. Er bedankte sich damit, dass er ein guter Sohn wurde und gleich fleissig Mäuse fing wie seine Mutter. Ich war froh, denn als er jung war, spielte er leidenschaftlich mit mir. Also hatte ich zwei Katzen, die ich sehr liebte. Als wir nach dem Krieg in das ausgeraubte Haus zurückkehrten, waren die Katzen verschwunden. Sie endeten nicht in einem Konzentrationslager, sondern in den Essschalen der durch Martin gezogenen Soldaten.

(7) Peterli mit dem Katzensohn. Foto: Palko.

Sie blieben gute Jägerkatzen, weil sie ausser Milch kaum etwas zu fressen bekamen und im Haus nur auf der Veranda übernachten durften, wenn die Temperatur gegen -20° sank. Diese Strenge übte man auch gegen sich selbst, zwar bei etwas weniger Grad: Wir hatten eine Spültoilette im Bad in unserem Haus, aber erst wenn es -10° bis -15° war, durften wir sie benützen, sonst ging man, ausser man war krank, draussen auf das Plumpsklo, das verschlossen war. Der Schlüssel hing in der Küche. Ein anderes Plumpsklo nur mit einem drehbaren Riegel für die Arbeiter befand sich etwas weiter weg, näher zum Misthaufen und Pferdestall. In der Not, wenn unseres besetzt war, benützten wir es auch. Spültoiletten blieben auch dann tabu. Kein Wunder, wir konnten unsere diesbezüglichen Bedürfnisse den Pferden ähnlich gut beherrschen und regulieren und verrichteten sie rechtzeitig, möglichst vor Beginn der Dunkelheit. Wir waren trotzdem sehr früh „sauber“. Dazu trug eine andere erzieherische Massnahme bei. Bald nach dem wir sitzen konnten, wurden wir, zur Tageszeit, die den Erwachsenen als vorteilhaft und angebracht schien, auf den Topf gesetzt und durften ihn nicht verlassen, bevor wir unser Bedürfnis erledigt hatten. Kein Wunder, in der Regel waren wir schon bald „sauber“, etwa um den ersten Geburtstag herum. Über die Charakterschäden, die Freudianer nennen es „Analfixierung“, die wir dabei erlitten, grübeln die Psychologen. Wir wurden dafür sehr gelobt und merkten, dass die Eltern auf uns mächtig stolz waren. Diese Erziehung hatte von Seiten der Eltern und der Kinder handfeste praktische Gründe. Es gab damals weder die feinen, jede Flüssigkeit aufsaugenden Wegwerfwindeln, noch Waschmaschinen, noch die gut duftenden, schonenden Waschpulver. Wir wurden in eher grobe, reibende Windeln gewickelt, die von Hand mit spezieller, starker, nicht aromatisierter Seife gewaschen wurden. Man fühlte sich ohne sie eindeutig wohler, freier.

(8) Ein Plumpsklo ähnlich demjenigen in Martin. Vielen Dank für das kostenlose Foto aus dem Internet.

Martin hatte bereits seit den zwanziger Jahren ein Spital, aber das Gebäude der Geburtsabteilung im Bauhausstil wurde erst Anfang des Jahres 1937 eingeweiht. Als Chefarzt kam Professor Schwartz, ein Geburtshelfer mit bestem Ruf. Warum er diese Stelle der akademischen Karriere in Prag oder Bratislava bevorzugte, kann man nur mutmassen. Wollte er sich in der Abgeschiedenheit der Provinz den Rivalitäten, Intrigen, Spannungen und Hierarchien des akademischen Lebens entziehen und sein eigener Herr werden? Für uns in Martin war es klar, dass wir es verdienten und dass es Martin entsprach, den besten Geburtshelfer des Landes zu haben. Von weit und breit kamen Frauen zu ihm, um zu gebären, vor allem, wenn sie Probleme während der Schwangerschaft hatten. Wie sein Name sagte, war er deutscher Abstammung, und in der Tat, während des Krieges verliessen ihn seine politische Zurückhaltung und vornehme Beschränkung auf das Fachgebiet und zur Enttäuschung meiner Eltern, jedoch aber sicher unter dem Druck der Landsleute, die nicht weit von Martin eine starke Enklave bildeten, trat er der Deutschen Partei NSDAP bei, was ihn veranlasste, gegen Ende des Krieges nach Deutschland zu fliehen. Ich (8.3.1937) war eines der ersten Kinder in Martin, die nicht zu Hause, sondern im Spital geboren wurden. Diese Neigung, wenn möglich eine Vorreiterrolle zu spielen, blieb mir erhalten.

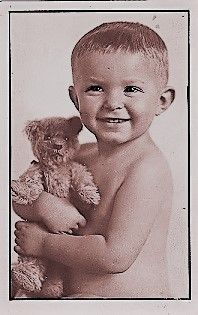

(1) Peterli im Kinderwagen; Foto: Bruder Palko.

An die Geburt erinnere ich mich nicht, behaupte aber, meine Abneigung gegen den Geschmack frischer Tomaten komme davon, dass es mich an den Geschmack des Fruchtwassers erinnere, wovon ich nach neun Monaten in der Gebärmutter genug hatte und mit freudigem Hurra in die Welt schlüpfte. Erstmals wurde mir dies bewusst, als ich zweijährig ein Nachbarkind beobachtete, wie es diese schöne, rote, glänzende Frucht mit Lust ass und mir anbot, davon zu probieren, ich aber darnach den Probebiss gleich angewidert wieder ausspuckte. Dieser Widerwille verliess mich trotz wiederholten Versuchen, die Tomaten zu essen, nie mehr. Das nächste Ereignis, an das ich mich erinnere, war, dass mich ein paar Tage nach der Geburt, als ich mit Mutter noch im Spital weilte, eine Schwester in einem Wägelchen auf die Ohren-Nasen-Abteilung schob, da sie dachten, weil ich oft weinte, es sei hoffentlich nicht etwas mit meinen Ohren nicht in Ordnung. Unterwegs unterhielt sie sich mit einer Frau, der sie erklärte, zu wem ich gehöre und bemerkte, dass ich ein ansehnlicher Knabe sei, was mir sicher gut tat und so früh ausgesprochen, mein Dasein sicher positiv beeinflusste. Die Ohren, das weiss ich sicher, waren in Ordnung. An das Stillen erinnere ich mich nur neblig, genau aber an meine Vorlieben für gewisse Kleider, die ich später näher beschreibe.

Eigentlich sollte ich nicht geboren werden. Meine Eltern heirateten 1923. Wir feierten dies jeweils am 22. August. Nach dem Tod meiner Mutter, als meine Frau die Dokumente durchschaute, fand sie jedoch in der Urkunde das Datum 13. August. Wir dachten, dass meine Eltern, die zu Aberglaube neigten, dazu beeinflusst von der ihnen nicht bewussten Kabbalatradition, wollten den 13. nicht feiern. Aber warum heirateten sie dann doch am 13.? Ein Kenner der damaligen Bürokratie erklärte uns, dass damals solche Verschiebungen wegen der Bequemlichkeit von Beamten nicht aussergewöhnlich waren. Trotzdem passt es nicht zu meinem Vater, dass er die Täuschung in einem Dokument zugelassen hatte. Aber vielleicht war er in der Zeit zu solchen Problemen noch anders eingestellt. Er wuchs in dem kleinen Dorf Drazkovce vier bis fünf Kilometer östlich von Martin auf. Seine Eltern waren dort die einzigen Juden und betrieben wie üblich das einzige Gasthaus im Dorf, in dem alle Schichten des Dorfes notgedrungen verkehrten, begonnen vom Kleinadel, sog „Zemanen“ (Grundbesitzer = Freiherren) bis zu ihren Knechten. Die Eltern meines Vaters waren diesen Umständen entsprechend auch nicht sehr religiös und assen nicht koscher. Die Spielgefährten von meinem Vater waren die Kinder der Nachbarn, der Zemanen, mit denen er gut auskam. Vor meiner Flucht (Frühjahr 1967) war ich mit meinem Vater dort, um mich von seinem Geburtsort heimlich zu verabschieden. Wir dachten nicht, dass ich jemals dorthin zurückkehren könnte. Wir wurden von seinen ehemaligen Nachbarn mit jahrzehntealtem Sliwowitz und anderen Köstlichkeiten bewirtet, was eine grosse Ehre war. Als ich noch als Pfadfinder durch die Felder mit den kleinen Wäldchen, Hainen um Drazkovce wanderte, die vor allem im Herbst mit ihren verschiedenen Farben besonders prächtig aussahen, stiessen wir immer wieder auf kleine, durch schön geformte Gusseisen eingezäunte Gärtchen mit Gräbern (Privatfriedhöfe der Zemanen) auf ihren Feldern. Es gehörte sich für sie nicht, mit den andern, dem Fussvolk auf dem gemeinen Friedhof begraben zu werden. Von Drazkovce flossen zwei Bäche in den Fluss Turiec mit den merkwürdigen Namen Jordan und Hebron. Irgendwelche Vorfahren der Freiherren beteiligten sich im 13. Jahrhundert an den Kreuzzügen. Nach der Rückkehr aus dem Heiligen Land gaben sie ihnen diese Namen. Im Rahmen der Verbesserung und Vereinfachung des Lebens während des realen Sozialismus wurde einer der Bäche zugeschüttet. Meine Grosseltern wurden selbstverständlich auf dem neuen jüdischen Friedhof in Martin begraben, der nicht mehr neben der Synagoge, sondern an der zu Drazkovce zugeneigten östlichen Seite des gemischten christlichen Friedhofs lag und mit seinen grossartigen Gräbern der reichen und für die slowakische Kultur und Nationalbewusstsein bedeutenden Verstorbenen quasi ein slowakischer Friedhof Père Lachaise war. Als es in Martin nach dem Krieg an Juden mangelte und die Vandalen den jüdischen Friedhof verunstalteten, wurden die Grenzmauern abgebrochen und dort die Christen begraben. Ich bin immer wieder berührt, wenn ich Martin besuche, dass in einem kleinen Restteil beim Eingang gleich hinter der ehemaligen jüdischen Leichenhalle zwischen den wenigen erhaltenen jüdischen, jetzt aber liegenden Grabsteinen, sich auch noch derjenige meines Grossvaters Josef E(c)kstein befindet. Es scheint mir, diese Lage und der Zustand bezeugen lebendig und anschaulich die Geschichte der Juden in der Slowakei und symbolisieren das, was sie erlebten, was ihnen angetan wurde. Ich hoffe, es bleibt jetzt so und die geretteten Grabsteine werden nicht mehr gestört, bewegt oder sogar zerstört, was alles gegen die jüdische Tradition wäre.

Ein Nachbar des Vaters in Drazkovce, angesprochen auf die vielen unehelichen Kinder, die er mit seinen Dienstmädchen hatte, entgegnete, er erschaffe seine Knechte selber, was mehrere Vorteile habe. Wie wir sehen, war Drazkovce sehr fortschrittlich, weil dort schon damals die Selbstversorgung gross geschrieben wurde. Ein anderer Nachbar pflegte zu seiner Frau liebevoll zu sagen: „Anna, mein Liebling, der Veitstanz soll dich schütteln, wohin hast du den Besen wieder verlegt?“ Das Gasthaus meiner Grosseltern lag sehr gut, weil auch die Reisenden der weit entfernten Dörfer vor der Ankunft im grossen, unheimlich beschäftigten und lebendigen Martin in Ruhe dort noch einen Halt zu machen pflegten. Und so kehrte einmal auch ein Mann mit seinem Sohn ein, der sich unvorsichtig beim Spielen mit der Pistole seines Vaters die Hand durchgeschossen hatte. Sie waren unterwegs zum Arzt in Martin. Der Vater des Kindes nahm nicht nur seinen Sliwowitz zur Beruhigung und Stärkung, er begann auch Karten zu spielen. Als ihn der Sohn mit seinem Jammern, Stöhnen und Weinen störte, sagte er zu ihm und seinen Mitspielern immer wieder vorwurfsvoll: „Er hat sich die Hand durchgeschossen und jetzt weint er!“ und spielte ruhig weiter. Auch der einzige evangelische Pfarrer kam regelmässig dorthin, um Karten zu spielen.

Als einziger Sohn wurde mein Vater vermutlich verwöhnt, umso mehr als er noch als Säugling eine Lungenentzündung überlebte, was damals ein kleines Wunder war. Er ging später mit seinem Körper und seiner Gesundheit vorsichtig um. Seine Mutter starb früh und mit seiner Stiefmutter vertrug er sich schlecht. Auch sein Vater starb früh, noch vor der Heirat seines Sohnes. So sind wir nur selten nach Drazkovce gegangen. Meine Mutter aber hielt guten Kontakt zur restlichen Familie meines Vaters, schon wegen ihres sehr entwickelten Gerechtigkeitssinnes.

Die Freunde meines Vaters waren Kinder der „Olejkaren“. Ihre Väter und Grossväter reisten mit verschiedenen pflanzlichen Ölen (slowakisch olej), die sie selbst produzierten, meistens zu Fuss nach Russland, die Öle auf dem Rücken tragend. Sie fanden dort eine dankbare Kundschaft, weil die Öle gegen fast alle Krankheiten und Gebresten halfen. Wenn wir jetzt über die Macht der Pflanzenextrakte und der Placebowirkung Bescheid wissen, wundert uns der Erfolg nicht. Sie wurden dadurch nicht nur reich und welterfahren, dazu grosse Freunde der Russen, wozu man auch die Belorussen und Ukrainer rechnen darf; sie wurden auch sogenannte Slawofilen. Nicht zufällig wurde Turiec das Zentrum des slawischen, damit slowakischen und tschechoslowakischen Bewusstseins sowie des nationalen Erwachens in der Slowakei. Olejkaren waren teilweise gebildete Männer. Ihre Verwandten und Freunde bewunderten Tolstoi. Einer von ihnen, der grosse slowakische Dichter Svetozar Hurban-Vajansky war ein „Batko“ (kommt aus dem Südslawischen und bedeutet der Älteste, Dorf-, Kreis-, Landvorsteher).

(3) Batko Svätozar Hurban-Vajansky (SHV). Aus Slivka M. Strelinger A (Vetter Alino, dem ich für Copyright danke): Sochan Sochan war vor Hornik, dem späteren Arbeitgeber von Bruder Palko der Fotograf in Martin. Peterli fast 100 Jahre nach Batko Vajansky am Mädokys. Foto S. Jelinek.

Mein Vater traf ihn oft auf seinem Weg in die Schule nach Martin, als er fast jeden Morgen zum „Mädokys“ in „Jahodnicky haj“ spazierte (Hain von Jahodniky = Erdbeerweiler, ein ehemaliges Dorf südlich von Martin). Mädokys ist ein eisenhaltiges erfrischendes Naturmineralwasser. Das von Martin, bzw. vom Jahodnicky Haj, ist selbstverständlich das Beste der Welt. Es fliesst noch immer wie damals aus einem Rohr mit verschiedener Fliesskraft je nach Regenstärke der vorangegangenen Tage. Man wartet in einer Schlange, weil man es nicht nur dort trinkt, sondern meistens in mehrere, teilweise grosse Flaschen abfüllt und dabei „dorfet“ (schwatzt). Leute die nicht warten möchten, kommen früh morgens oder spät abends.

(4) Peterli fast 100 Jahre nach Batko Vajansky am Mädokys.

Batko Svätozar Hurban-Vajansky, in den kalten Jahreszeiten in eine Pelerine eingehüllt, schleppte selbstverständlich keine Flasche mit. Ich kannte seinen Nachfolger, Batko Skultety, den Präsidenten der Matica Slovenska. Ich war als Schulkind in der ersten Klasse an seinem Begräbnis. Mit ihm endete die Tradition, die Reihe der Batkos, da der nächste Anwärter, der Dichter Stephan Krcmery, mit dessen Schwester meine Mutter in die Schule ging und mit dem mein Bruder Palko als angehender Dichter Kontakt hatte, unter Schizophrenie litt. Durch die kommenden Umwälzungen ging die Zeit der Batkos sowieso zu Ende.

(5) Mutter als Teenagerund junge Frau..

Wie meine Mutter erzählte, lernte sie meinen Vater kennen, als sie einmal irgendeine Ware in einem Geschäft umtauschen ging. Der fesche junge Mann stach ihr gleich ins Auge. Sie erkundigte sich, wer er sei, und weil die Auskunft auch für ihre Eltern günstig ausfiel, liess sie die Verbindung knüpfen. Sie war mit der Selbstwahl eine Revoluzzerin. Sie wollte nicht das Schicksal ihrer älteren Schwester teilen, die wie üblich eine arrangierte Ehe mit einem Mann, der ihr nicht entsprach, eingehen musste, mit dem sie zwar zwei hübsche, gelungene Töchter Aliska und Valika (Alice und Valerie) hatte, aber schlecht zusammenlebte. Für diese Version spricht, dass die Mutter in ihrem langen Leben alles immer eintauschen ging, was sie erworben hatte, mit Ausnahme eben ihres Mannes. Vetter Jano wüsste sicher irgendeine weniger romantische Geschichte dazu, aber leider ist unsere Beziehung jetzt nicht so, dass ich ihn fragen könnte. Die Eltern verliessen ihr Hochzeitsfest früher als die Gäste, weil sie auf Hochzeitsreise nach Venedig aufbrechen wollten. Vater liebte nicht nur meine Mutter, sondern auch Melonen sehr. Als sie vom Gondoliere transportiert wurden, sah er die Früchte irgendwo nicht weit vom Hotel entfernt aufgetürmt. Er liess seine frisch angetraute Frau im Zimmer und ging schnell eine Melone kaufen. Auf den engen, sich ähnelnden Gassen verirrte er sich, was jedem Besucher von Venedig nachvollziehbar sein dürfte, und aus dem kurzen Sprung nach Melonen wurden fast volle fünf Stunden, bis er das Hotel und seine in Tränen aufgelöste Frau wieder fand, die dachte, er sei in dieser fremden, zwar wunderschönen, aber auch auf eine Weise Furcht einflössenden Stadt ermordet und seine Leiche in einem Kanal entsorgt worden. Gott sei Dank, lebte damals Donna Leon noch nicht, und so konnte die Angst meiner Mutter unter Einfluss ihrer Krimis nicht ins Unermessliche und Unerträgliche gesteigert werden.

(6) Mutter als junge Frau.

Vater absolvierte die Handelsschule in Martin. Im Militär brachte er es zum Leutnant eines Regiments, das in Wien stationiert war. Er erinnerte sich gern an die schöne Zeit in Wien und blieb ein Anhänger der k.u.k. Monarchie, seiner Natur entsprechend nüchterner als der Vater meiner Mutter. Im Krieg wurde er verletzt. Sein linker Unterschenkel blieb verformt und so verändert, dass die Ärzte jeweils meinten, dass er unter Morbus Paget leide. In der Mitte des Krieges geriet er in russische Gefangenschaft und wurde in einem Lager in Turkmenistan interniert. Es ging ihm dort nicht schlecht. Unangenehm war, dass er ausser Malaria sehr oft „Gehacktes“ bekam und obwohl er, ein sonst absolut unwählerischer Esser, der mit Genuss Fische samt Kopf, Schweinskopf, Schweinsfüsschen und Wädli bis zum Knochen abnagte, Milchkaffeehaut, also alles ass, Gehacktes nicht mehr berührte. Als die Lage in Russland unsicher wurde, die Aufsicht im Lager weniger streng war, floh er über St. Petersburg zuerst in das neutrale Dänemark. In St. Petersburg weilte er ausgerechnet in der Zeit der „Oktoberrevolution“, von der er aber nichts merkte. Sie verlief weniger spektakulär als man später behauptete. Es war eine „Palastrevolution“ ohne des später behaupteten blutigen Sturms des „Winterpalastes“. Während der „sozialistischen“ Zeit hätte er solche Ketzereien nicht verbreiten dürfen. In Dänemark wurden die k.u.k. Offiziere, die aus der Gefangenschaft geflohen waren, auf dem Königshof empfangen, und bei einem vorzüglichen Abendessen gab es unter anderem auch gebratene Hühnerschenkel. Wenn wir Knochen in der Hand hielten, damit wir sie vom wertvollen Fleisch wie Geier gründlich befreien konnten, was wir nicht nur wegen der Seltenheit, aber auch aus Wonne gerne taten, sagte mein Vater: „Man hat auch am Königshof, wie ich es selbst erlebt habe, das Hühnerfleisch mit Händen gegessen.“ Dazu wandte meine Mutter ein: „Die Hühnerschenkel waren am Ende, wo man sie mit der Hand hielt, in Staniol eingepackt.“ Sie wusste es, auch wenn sie nicht am Königshof dabei war.

(7) Vater als k.u.k. Offizier.

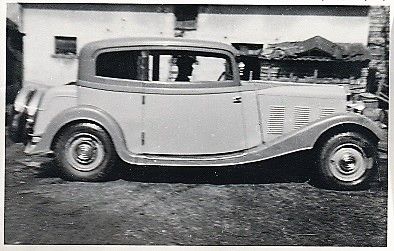

Vater akzeptierte und arrangierte sich nicht nur mit den Folgen seiner Kriegsverletzung, was umso leichter war, als sie ihm eigentlich ausser dem verformten Unterschenkel keinen Nachteil brachten, er hinkte nicht, aber auch mit der neuen Tschechoslowakei hatte er keine Probleme, was im panslawischen Martin unbedingt notwendig war, wenn man es als Geschäftsmann und auch sonst weiterbringen wollte. Er fuhr Motorrad, später aus Sicherheits- und Berufsgründen Autos.

Ich erinnere mich, wie wir einmal einen Grafen in seiner Kurie besuchten. Ich denke es war in Trebostovo, in einem Dorf neben Pribovce, wo auch irgendwelche unserer Verwandten wohnten, die später in Auschwitz ermordet wurden. Wir fuhren zusammen mit Milka, meinem „Kindermädchen“, über die ich bald berichten werde, die mich vor dem Haus des Grafen beaufsichtigen sollte. Ich weinte jedoch weniger aus Angst, mehr aus Neugier, wohin Vater ging und vor allem aus Missmut, dass ich nicht mit ihm mitgehen durfte, sodass ich bald auch reingelassen wurde. Ich beruhigte mich sofort und war vermutlich ganz lieb. Als Belohnung bekam ich von der Gräfin etwas Besonderes, Exotisches zu essen – ein Stück Schweizer Schokolade. Zwei bis drei Wochen später durfte ich sogar ohne Milka mit dem Vater alleine mitfahren. Selbstverständlich ohne speziellen Sitz, die man damals nicht kannte. Die Kurie beeindruckte mich nicht nur wegen der Schokolade. Die Räume waren ungewöhnlich gross und mit wenigen, aber schönen dunklen Möbeln ausgestattet. An den Wänden hingen Bilder der Ahnen, wie es sich für eine so vornehme Familie gehörte.

(8) Unser Newtimer. Foto: Bruder Palko.

Mit Kindern warteten die Eltern zu, Vater schon wegen seines ausgeprägten Sicherheitsbedürfnisses, bis das Geschäft lief und das Haus eingerichtet war. Mein Bruder Palko wurde am 10. Dezember 1926, mehr als drei Jahre nach der Hochzeit, geboren. Fünf Jahre später übertrug die Mutter einen Knaben, der tot geboren wurde. Ob deswegen oder auch sonst, zögerten die Eltern mit der Zeugung eines weiteren Kindes. Wahrscheinlich war ich ein „Unfall“, da mich Vater von Onkel Laci, dem Allgemeinarzt, auskratzen lassen wollte. Die Begründung war, dass in Deutschland Hitler an die Macht kam, und wie man sah, für die Juden unsichere, gefährliche Zeiten begannen, die nicht nur auf Deutschland beschränkt bleiben würden. Onkel Laci weigerte sich, und die ganze Familie war auch dafür, dass ich ausgetragen werden sollte. Er war dann, mit Recht, auch mein „Götti“ und seine Frau, Tante Ella, meine „Gotte“. Der Theorie nach sind das keine optimalen Umstände für ein Kind. Ich denke aber, sie wirkten sich nicht negativ auf mich aus, auch dank dem, dass ich es später von meinem Vater nie zu spüren bekam, auch als meine Existenz das Leben der Familie sicher komplizierte. Auf der anderen Seite war ich ein starker Grund, die schweren Zeiten zu überleben und ein Anker für das Weiterleben nach dem Tod von Palko.

*

Nach meiner Geburt hatten wir zwei Dienstmädchen. Eine etwas rundliche, fröhliche Paula, die vorwiegend mit Kochen und Putzen beschäftigt war und eine zierliche, feine, vorsichtige Milka, die sich um mich kümmerte. Sie war mein „Kindermädchen“. Ihre Rollen waren aber nicht streng geteilt. Paula beschäftigte sich auch gerne mit mir, und Milka musste beim Kochen, Waschen und Abwaschen helfen, wenn ich schlief. Wenn mich Milka morgens auf die Kommode legte, strampelte ich und schrie, bis sie mich kleidete, wie ich wollte. Manchmal musste Mutter kommen, aber auch dann überwog mein ästhetisches Empfinden. In den von mir unerwünschten, falschen Kleidern blieb ich missmutig. Mindestens der Vormittag war damit verdorben, wie wenn ich mit dem linken Bein aufgestanden wäre. Ich erinnere mich noch genau, wo die Kommode stand. Paula wollte mich oft mit einem Spuk züchtigen, und wenn ich nicht gehorchte, sagte sie: „Es kommt der Bobak und nimmt dich mit.“ Nicht klar war wohin, aber weg von zu Hause, und das sollte für alle genug schlimm sein. Lange machte es mir keinen Eindruck, ich wusste nicht, wer Bobak und was Angst war. Einmal im ersten Spätherbst oder Winter, nach Einbruch der Dunkelheit, fiel die Elektrizität aus. Dies passierte nicht selten, und wir hatten dafür Kerzen und Öllampen parat. Paula hob mich aus dem Bett und trug mich auf dem einen Arm und in der anderen Hand hatte sie, oder jemand der sie begleitete, eine angezündete Öllampe. Der Spiegel, der an der Öllampe befestigt war und durch den die Strahlkraft des kleinen Feuers verstärkt wurde, warf einen Schatten an die Wände. Sowie sich die Person mit der Öllampe in der Hand bewegte, tanzte und änderte sich dauernd die Form des Schattens und des Spiegels. Den Grund wusste ich damals nicht und mir war plötzlich klar - Bobak existierte in der Tat und war jetzt da! Mit ihm kam auch erstmals die Angst, und ich konnte mich nicht beruhigen und weinte lange. Die Erkenntnis der Angst blieb. Dieses Gefühl wurde bald leider nicht nur durch Bobak verursacht und verstärkt.

(9) Onkel Laci und Tante Ella.

Ich war ein widerspenstiges Ekel nicht nur beim Anziehen. Einmal sonntagnachmittags wollten Paula und Milka tanzen gehen. Meine Eltern waren einverstanden. Aus irgendwelchem Grund wollten sie mich mitnehmen. Es wurde länger darüber diskutiert, verhandelt, vielleicht auch Befürchtungen geäussert, ob dies gut gehe. Wie ich auch neugierig war und gerne gehen wollte, begann ich plötzlich zu weinen. Kaum fühlte ich mich abgeschoben, eher dachte ich, es müssten sicher irgendwelche Gründe für das Misslingen bestehen, wenn sie darüber zweifelten. Zum Verdruss des ganzen Tanzlokals trieb ich es mit kurzen Unterbrechungen auch dort weiter und vermasselte damit Paula und Milka den lang ersehnten „freien“ Tanznachmittag total. Ihre männlichen Freunde versuchten, mich mit Limonade zu beruhigen, ich war jedoch nicht käuflich. Es zeigte, warum nicht selten Befürchtungen ohne guten Grund erfüllt werden. Ich weiss noch genau, wo das Lokal war. Wie ich Martin kenne, stehen dort jetzt neue, grössere Häuser.

Noch eine Person war in den ersten Jahren wichtig für mich. Tante Aranka hatte den gleichen Vornamen wie meine Mutter, und ich liebte sie auch mindestens so stark. Sie war eine Cousine meines Vaters und kam aus Ungarn wegen des Antisemitismus kurz vor meiner Geburt. Es ergab sich, dass das Nachbarhaus, in dem ein Mischladengeschäft war, in dieser Zeit zu kaufen war. Vater zögerte nicht, weil im Hinterteil des Hauses Platz für ein Magazin war und in der Mitte eine kleine Wohnung, in der sie wohnen konnte. Neben dem Haus, dem Elektrizitätshaus zugewandt, war ein kleines Gärtchen, in dem beide Arankas, die wie Schwestern sehr gut zusammen auskamen, ihre grünen Daumen einsetzen konnten. Nebst einem etwas breiteren Rasenstreifen, auf dem man auch Ball spielen konnte, war gegen den Holzhag ein schmales Blumenbeet mit Schnee- und Maiglöckchen, Vergissmeinnicht, Stiefmütterchen, Immergrün sowie weissen, stark und schwer duftenden Lilien, die man entweder bei offenem Fenster haben oder aus dem Zimmer stellen musste, sonst konnte man sich an ihnen vergiften, wurde mir gesagt. Ich glaubte es umso eher, als mir in der Zeit Tante Aranka auch das Schneewittchen erzählte. Sie zeigte mir, wie man einfache Gesichter und Figuren (bodka, bodka, ciarka, palicka – hotova je hlavicka = Pünktchen, Pünktchen, Komma, Strich – fertig ist das Angesicht) zeichnete. Sie war eine fröhliche Natur, die oft nicht nur mit mir sang. Sie war von allen geliebt und geschätzt, und das Geschäft florierte. Sie sang auch den „Traurigen Sonntag“ (szomoru vasarnap), ein damalig ungarischer, aber auch in der Slowakei beliebter Schlager. Ich verstand ungarisch, da man mit Tante Aranka vorwiegend ungarisch sprach, auch wenn sie ganz gut slowakisch konnte, was für das Geschäft wichtig war. Ihre Eltern kamen auch aus der Slowakei. Ich konnte mich an den Gesprächen slowakisch beteiligen, und so blieben meine Ungarischkenntnisse passiv. Nicht nur die Sonntage, sondern die ganze Zeit wurde trauriger, schwieriger. Als einer ausländischen Jüdin drohte Tante Aranka, dass sie mit den ersten Transporten ins Konzentrationslager gehen musste. In Ungarn gab es damals noch keine Transporte und so organisierte mein Vater ihren illegalen Übertritt zurück. Man sagte mir sicherheitshalber nichts darüber, damit ich es nicht verplappern konnte. Bei solchen Angelegenheiten benützten sie Deutsch, das sie mich deswegen weder aktiv noch passiv lehren wollten. Eines Morgens war diese meine zweite Mutter weg, verschollen, wie wir es schmerzhaft kurz danach erfuhren, da der Mann, der sie durch die Grenze schmuggeln sollte und den man dafür gut voraus bezahlen musste, machte sich nicht die Mühe und übergab sie den Gendarmen und sie ging doch mit dem ersten Transport nach Auschwitz. Man konnte gegen diesen treulosen Gangster nichts unternehmen, da es illegal, verboten war, und er konnte sich damit rächen, dass er unseren Nachschub nach Auschwitz veranlassen würde. Selbstverständlich blieb er auch nach dem Krieg ungesühnt, da man ihm nichts nachweisen konnte. Ausserdem hatte man andere Sorgen.

(10) Peterli mit Tante Aranka vor ihrem Laden. Foto: Bruder Palko. Haus von Tante Aranka 2007; Nach unserem und der des Nachbarhauses links gähnt eine Lücke. Inzwischen ist sie mit einem stattlichen Bürohaus gefüllt. Foto: Tochter Corinne.

Niemand, ich inbegriffen, konnte begreifen, warum ich in der ersten Klasse perfekt lesen und schreiben konnte und auch sonst gut war, aber bei einfachen Zeichnungsaufgaben völlig versagte, wie blockiert war und nach dem Unterricht als Strafaufgabe mit mässigem Erfolg das Zeichnen üben musste. Da später noch mein Bruder Palko starb, blieb niemand, der mir mit den Handfertigkeiten helfen konnte. Vater war dazu völlig ungeeignet. Als ich nach dem Krieg eine kleine Auswahl von Handwerksinstrumenten wollte, dauerte es lange, und ich musste ihm dauernd mit meinem Wunsch in den Ohren liegen, bis er sie für mich kaufte. Aus Prinzip, da man Kinder nicht verwöhnen und ihnen nicht unbedingt jeden Wunsch erfüllen sollte. Es wiederholte sich später, als ich als Fünfzehnjähriger den Wunsch äusserte, ein leichtes „Rennvelo“ zu erhalten, wie es alle meine Freunde besassen. Ich musste bei meinem soliden, schweren deutschen Militärvelo Marke NSU bleiben. Bei unseren ausgedehnten Ausflügen und Touren hatte ich mit Steigungen vermehrt Mühe und die Freunde mussten oft auf mich warten. Zu meiner Genugtuung und meinem Ärger wurde das Geld anfangs der 50er Jahre ausgetauscht und verlor an Wert, was ich Vater dann bei jeder guten Gelegenheit unter die Nase rieb, meistens vergeblich. Trotzdem oder eben deswegen, als ich in die Bundesrepublik floh, wollte ich mir möglichst ein NSU-Auto kaufen. Bevor ich genug Geld zusammen hatte, ging diese Marke kaputt, beziehungsweise in den Audi über. So ging auch dieser Wunsch nicht in Erfüllung. Zeichnen und Werken blieben meine Schwachstellen und verschiedene Reparaturen muss meistens meine Frau ausführen, auch wenn sie sich vielleicht eher einen Mann wünschte, der wie ihr Vater und ihre Brüder selbstverständlich dazu fähig sind. So bin ich mit den unerfüllten Wünschen nicht allein. Zu meinem 60. Geburtstag schenkte mir mein ehemaliger Chef, Professor Akert, eine CD mit verschiedenen alten Schlagern, arrangiert und gespielt vom bekannten französischen Zigeunerjazzmusiker Boulanger. Unter anderen ist dort auch „Szomoru vasarnap“. Wenn ich es höre, bin ich jeweils fast zu Tränen gerührt.

Unser Haus, damals schöner, stolzer als das Nachbarhaus mit dem Geschäft der Tante, diente, als wir aus Martin wegzogen, zuerst als Wohnhaus für Spitalangestellte. Später wurde es von Zigeunern benützt, vergammelte und zerfiel. Das kleine, damals bescheidene Haus daneben mit dem Geschäft wurde dagegen aus welchen Gründen auch renoviert, blieb erhalten und ist immer noch ansehnlich.

(11) Haus von Tante Aranka 2007; Nach unserem und der des Nachbarhauses links gähnt eine Lücke. Inzwischen ist sie mit einem stattlichen Bürohaus gefüllt. Foto: Tochter Corinne.

Paula und Milka verliessen uns auf eine andere, gewöhnliche, nicht traurige, anständige Weise. Für Paula fand man eine andere gute Stelle und ihr weiteres Schicksal verfolgten wir nicht, mindestens ist es mir nicht bekannt. Milka heiratete einen tüchtigen Handwerker, vielleicht denjenigen, der mir im Tanzlokal Limonade brachte. Sie wohnten im hinteren Teil des Hauses von den Grosseltern, hatten fünf gelungene Kinder, die meisten davon hübsche Mädchen. Nach dem Krieg ging ich sie an Ostern „baden“, d.h. gemäss slowakischem Brauch wurden die Mädchen mit Wasser und Parfüm „begossen“, was manchmal eine richtige Flut verursachte.

Vater war froh, dass ich nicht mehr zu Hause, sondern im Spital geboren werden konnte. Ich war das letzte Vorkriegskind in der Familie, von allen geliebt, bewundert und gehätschelt. Auch Vater hatte sich mit dem „notwendigen Guten“ abgefunden. Mein Bruder Palko war nicht begeistert, wenn er mit mir im Kinderwagen spazieren gehen sollte, statt mit seinen Freunden spielen zu können.

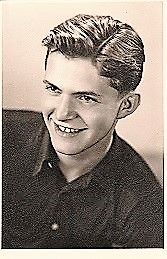

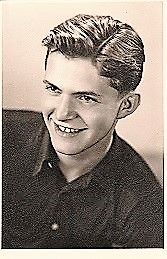

(12) Gute Brüder. Foto: Hornik, später Arbeitgeber von Bruder Palko.

Sonst war Palko ein guter Bruder, der sich um mich kümmerte. Als er vom Vater geohrfeigt wurde, was selten geschah, wenn er etwas Widerspenstiges getan hatte, dachte ich zuerst mit Genugtuung, dass es nicht nur mir, sondern auch ihm passierte. Als es aber öfters vorkam, begann ich bitter zu weinen, was den Vater noch mehr erboste und so nebenbei bekam ich auch ein, zwei Schläge, damit ich aufhörte, was selbstverständlich das Gegenteil bewirkte. Einmal blutete Palko sogar aus der Nase. Da weinte ich noch mehr als üblich. Das Schlagen gehörte zu den üblichen Erziehungsmethoden nicht nur in unserer Familie, mit dem man rechnen musste, wenn man ungehorsam war oder etwas anstellte. Als ich einmal, vielleicht etwas über dreijährig, in einem kleinen Gemüsegarten neben dem Stall mit den Nachbarskindern unter den Steinen die Käfer und Würmer beobachtete (und tötete), war ich damit so beschäftigt, dass ich trotz des starken Stuhldrangs das Bedürfnis so lange unterdrückte, bis ich nach langer Zeit wieder in die Hosen machte. Ich war schon lange ohne Windeln, aber da die Scheisse fest war, spielte ich weiter. Als ich endlich stinkend ins Haus zum Mittagessen zurückkehrte, nahm mich Vater nach draussen und versohlte meinen Hintern samt der Scheisse. Erst dann durfte mich die Mutter putzen und waschen. Während Mutter nur solche Übertreibungen missbilligte, war Tante Aranka damit grundsätzlich nicht einverstanden, ein Grund mehr, warum ich sie so liebte.

*

(13) Das Gasthaus der Grosseltern in Pribovce. Foto aus einer Ansichtskarte aus der damaligen Zeit (s. Kapitel 21: Familienversammlung in Pribovce über Identität). Pribovce hatte schon damals Ansichtskarten, und das Gasthaus von Grossvater musste auf einer davon abgebildet werden! Die Quelle des Fotos ist nicht mehr eruierbar.

Grossvater Langer, der Vater meiner Mutter, war ein aktiver, unruhiger Mensch, der immer voller Ideen und Tatendrang war. Wie bei solchen Menschen üblich, war nicht alles gut und richtig, vor allem hatte er nicht die Geduld, in Ruhe abzuwarten – es musste immer etwas geschehen, immer etwas unternommen werden. Er kam nach Turiec aus dem fruchtbaren, warmen Süden, aus Zlate Moravce mit einem Planwagen voll Obst und Gemüse, wie es während meiner Kindheit noch üblich war, um in dem von Bergen umrahmten eher kalten Turiec diese Seltenheiten zu verkaufen. Es gefiel ihm nicht nur Rosa Neumann, die Tochter des damaligen Wirtes, der als Lehrer in Mosovce nicht genug verdiente, sondern auch der „Turiec-Garten“ (Turciansk zahradka), in dem diese Rose blühte. Urgrossvater Neumann beteiligte sich an der 1848er Revolution in Wien, floh dann aus der Gegend um Czernowitz aus Galizien und begann ein neues Leben in Turiec. Er hatte fünf Kinder aus der ersten Ehe und drei Töchter aus der zweiten. Die Kinder aus der ersten zerstreuten sich in der ganzen k.u.k. Monarchie, die drei Töchter aus der zweiten blieben in Turiec. Rosa hatte grossen familiären Sinn. Sie fand nebst fünf Kindern und dem grossen Betrieb nicht nur die Zeit für umfangreiche Briefe, schickte der ganzen Familie ausserhalb von Turiec Pakete mit einheimischen Köstlichkeiten. Ein Sohn des Bankdirektors aus Wien, der bekannte Schriftsteller Robert Neumann, Vetter meiner Mutter, erinnerte sich in seiner Autobiografie an seine schönen Ferien in Pribovce. Übrigens wurde er in den Spuren seines Grossvaters hundert Jahre später eines der Idole der 1968er-Bewegung in Deutschland.

(14) Robert Neumann, vor allem Satiriker und Ironiker, Präsident des deutschsprachigen PEN-Clubs auf der Titelseite der Zeitschrift "Der Spiegel" Anfang 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Die Quelle des Fotos ohne Schutzwarnung um Copyright angefragt, keine Antwort erhalten.

Das breite, fast viereckige Tal von Turiec ist von allen Seiten von Bergen umsäumt. Als man dem Grossvater später vorschlug, nach Budapest um- und dort ein neues Geschäft aufzuziehen, wollte er aber sein Gasthaus in Pribovce, das geografische Zentrum von Turiec, wo die Kutschen und Fuhrwerke mit ihren Reisenden Halt machten und einkehrten, nicht verlassen, umso mehr, als er dort „jemand“ war. Zum Beispiel, wenn die Kinder mit der Vorbereitung zur täglichen Fahrt in die Schule nach Martin und mit dem Frühstück noch nicht fertig waren, konnte er den Stationsvorsteher, einen guten Kunden, anrufen und ihn bitten, den Zug anzuhalten, bis sie auf dem nicht weit entfernten Bahnhof erschienen. Meine Frau glaubte nicht so recht an diese Geschichte, bis wir bald nach der Wende im Jahre 1991 von Budweis nach Linz mit einer alten Dampflokomotive fuhren. In einem Dorf vor der Grenze wartete der Zug ein paar Minuten, bis ein gut beladenes, altes Mütterchen ihn mühsam erreichte. Grossvater hielt nicht nur ein Gasthaus, wie die Eltern meines Vaters, sondern auch ein Geschäft, in dem man alles bekam, ein Vorgänger von einem Kaufhaus in Miniaturausgabe. Er bestellte immer die neusten Entwicklungen, weil er, wenn schon weder in Budapest noch in Wien ansässig, nicht hinter dem Sortiment der dortigen Geschäfte hinken wollte. So hatten seine Kinder die ersten Schlitt- und Rollschuhe, Skier und anderes Spielzeug. Bei den Bestellungen war er grosszügig und rechnete nicht damit, dass in der Umgebung von Pribovce weniger Interessierte für solche Waren lebten als in den Grossstädten. Vielleicht war er auch bei den Bestellungen nicht genau. Einmal kam eine Ladung von neuen Schuhen, leider aber nur die linken Paare. Trotzdem, obwohl er das Geschäft eher als Künstler denn als Händler betrieb, wurde er reich und besass immer mehr Ländereien um Pribovce herum. Er war ein begeisterter Anhänger der k.u.k. Monarchie, deren Liberalismus es den Juden ermöglichte, sich auf vielen Gebieten durchzusetzen. So zögerte er nicht, sein ganzes Geld in die k.u.k. Kriegsanleihe zu stecken. Als der Erste Weltkrieg die k.u.k. Monarchie beendete, war das Geld endgültig verloren. Aber er verkraftete die Verluste und wirtschaftete so, dass die Söhne studieren konnten und die Töchter beziehungsweise ihre Männer gute Mitgifte erhielten. Mehrere Jahre wohnten die Grosseltern zusammen mit der ältesten Tochter Jolan, ihrem Mann Poldi und den Töchtern

(15) Grossvaters Familie: hintere Reihe von links Niklaus (Miki), Ladislav (Laci), meine Mutter Aurelia (Aranka, Zlatica), Oskar (Osi); untere Reihe: Jolanda (Jolan) mit dem ersten Enkelkind Valerie (Valika), Grossmutter Rosa (Ruzena), Grossvater Josef (Jozef)

Valika und Aliska in Pribovce und halfen, den Betrieb mit der Landwirtschaft und dem Gasthaus weiterzuführen. An den Sonntagen traf sich die ganze Familie in Pribovce. Ich erinnere mich, wie wir mit der Kutsche von Pribovce dorthin und zurück gebracht wurden. Wir assen gut und besichtigten auch die Güter in Rakovo mit den wertvollen Simmentaler Kühen, die ungewöhnlich viel Milch spendeten. Vielleicht zwei Jahre nach meiner Geburt zogen die Grosseltern in ein Haus fast neben Onkel Laci mit einem kleinen Laden vorne, damit Grossvater etwas zu tun hatte und nicht ganz aus der Übung kam. Er musste sich im Sortiment sehr einschränken und führte nur einfache Nahrungsmittel und Waren für den Haushalt. Im gegenwärtigen Geschäft von Idiglio in Agra bekommt man eine Vorstellung, wie der Laden von Grossvater in Pribovce in grösserem und in etwas kleinerem Ausmass in Martin war. Wichtig für uns war, dass er dort, wie bei Idiglio, auch Süssigkeiten hatte, die er uns nicht im Übermass verteilte. Der Vorteil des kleinen, nicht profitablen Ladens war, dass ihn später niemand arisieren wollte, er wurde einfach geschlossen. Grossvater sass gerne im Schaukelstuhl und erzählte uns Märchen, die üblicherweise damit endeten, dass die Hauptmärchenperson furzte und damit war Schluss. Meine Vettern Duro und Jano

(16) Vettern Duro (Georg, Juraj) und Jano (Johann, Jan) links.

hatten nicht das genügende Sitzfleisch, um zuzuhören und verabschiedeten sich schon nach dem ersten Märchen. Sie bekamen trotzdem ein bis zwei Bonbons. Manchmal erhielten wir einen Batzen, mit dem wir beim nicht weit entfernten Pferdemetzger eine Schnitte von einer Wurst kaufen gingen. Sie war sehr gut gewürzt, um den süsslichen Geschmack des Pferdefleisches etwas zu übertünchen.

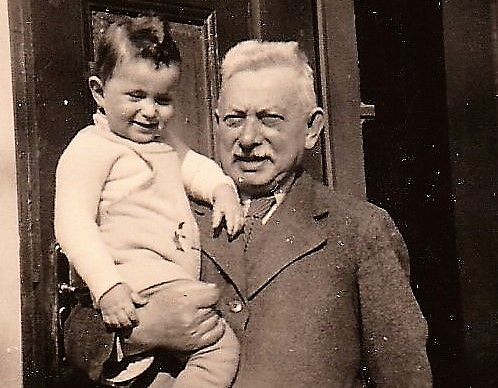

(17) Grossvater und Peterli. Foto: Bruder Palko.

Grossvater war ein direkter, sehr gerechter Mann und bekämpfte Schwindeleien und falsches Handeln, wo er nur konnte. Als schon die Abtransporte drohten, kämpfte er gegen den Vorsteher der jüdischen Gemeinde, weil er mit Recht meinte, dass dieser sich auf Kosten der Mitglieder begünstigte. Vater konnte ihm immer wieder sagen, er soll es lassen, in diesen schwierigen Zeiten hätten alle wichtigere Probleme. Er liess sich nicht davon abbringen. Er war ein leidenschaftlicher Spaziergänger. Am Sonntag bald nach dem Mittagessen führte sein Weg regelmässig bei uns vorbei. Er machte gerne Halt bei uns und kam zu einem Schwatz, auch wenn mein Vater lieber ein Mittagsschläfchen gemacht hätte. Ob schon immer oder erst im Alter, mein Grossvater wurde, selbstverständlich unbegründet, eifersüchtig. Grossmutter war alt, übergewichtig, erschöpft und herzkrank und sicher keiner Liebelei zugeneigt. Er jedoch meinte, sie habe mit einem alten Juden, mit dem sie sprach, ein Techtelmechtel. Er liess es sich nicht ausreden. Es war kaum ein Zeichen von Demenz, weil er sonst geistig sehr rege war. Grossmutter war eine liebe, ruhige, eher nachdenkliche Frau, die neben diesem Mann nie zur Ruhe kam. Ich erinnere mich, wie man ihr die Blutegel an die Unterschenkel legte, damit sie weniger geschwollen wurden und sie besser atmen konnte. Wenn sie sich satt getrunken hatten und vom Blut aufgedunsen waren, streute man etwas Salz auf die Blutegel, was sie nicht gerne hatten. So liessen sie sich problemlos abnehmen und in ein Glas mit Wasser legen. Diesen Vorgang konnte man ein paar Mal wiederholen, dann musste man neue Blutegel in der Apotheke besorgen. Neben ihrem Haus war ein Garten mit viel Johannis- und Stachelbeersträuchern. Die Grosseltern hatten weder Lust noch die Kraft, die Beeren zu pflücken. Wenn wir also im Sommer zu ihnen gingen, die Erwachsenen auf der Bank sassen und schwatzten, konnte ich mich an den Beeren stundenlang erquicken. Die Liebe zu dieser Art Obst zu pflücken blieb mir erhalten, und ich kann ihr nicht widerstehen.

(18) Grosseltern. Foto: Bruder Palko.

Das Verschwinden von wichtigen, mir nahen und entfernteren Menschen aus meinem Leben wurde zur Regel. Es begannen die Transporte. Erst wurden die Juden aus ihren Häusern von Gardisten geholt. „Hlinkova Garda“ war die paramilitärische Organisation der nationalen, slowakischen Partei, die von Hlinka, einem katholischen Pfarrer aus Zilina, gegründet wurde. Zuerst strebte sie nur nach der Schaffung eines eigenen slowakischen Staates. Mit der Zeit wurde sie immer radikaler, faschistischer. Nach dem Tod von Hlinka noch vor dem Krieg, der vielleicht die neuen Methoden nicht gebilligt hätte, führte sie ein anderer katholischer Pfarrer, Tiso. Er verhandelte mit Hitler. Nach der Zerschlagung der Tschechoslowakei, zu welcher diese Partei eifrig beitrug, durfte als Belohnung dafür der erste eigene slowakische Staat entstehen. Tiso wurde der erste und der einzige Präsident dieses Hitler hörigen und von ihm abhängigen Staates. Für uns war es verheerend, für die Mehrheit der Juden tödlich. Die Gardisten waren die zuverlässigen Mitglieder dieser Partei, die bereit waren, nicht nur mit dem Wahlzettel, sondern auch mit dem eigenen Körper und den Waffen sich für die Partei einzusetzen. Sie holten die Juden umso eifriger, weil sie dann die ersten waren, die ihr Vermögen als Belohnung bekamen. Wie immer im Leben, gab es auch hier eine Hierarchie. Die Ärmeren konnten in die Wohnungen von ärmeren Juden einziehen, die Reicheren bekamen die Häuser und die Reichsten, Aktivsten übernahmen als sogenannte „Arizatoren“ die Geschäfte und Betriebe samt den Liegenschaften. Die Juden wurden zuerst in das Sammellager nach Zilina gebracht und nach ein bis zwei Wochen in Viehwagen nach Auschwitz abtransportiert. Nach Tante Aranka, mit der es begann, wurden zuerst junge, starke Männer abgeholt, die noch keine eigenen Familien hatten, da sie angeblich eben für den Sieg von Deutschland als Arbeiter helfen sollten. Bald kamen aber ganze Familien an die Reihe. Aus unserer Familie traf es die ältere Schwester meiner Mutter, Jolan (Jolanda) mit ihrem Mann Poldi (Leopold) und ihren zwei Töchtern Aliska und Valika.

(1) Valiska, Palko und Aliska (von links).

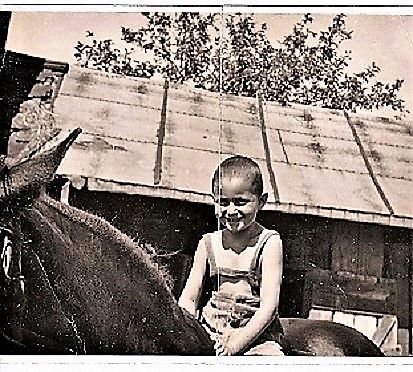

Wie die Umstände meiner Zeugung zeigen, sah man es kommen. Jeweils im Sommer trafen wir uns, mehrere Familien mit Freunden, auf einer schönen Wiese mit einer Wasserquelle im Wald, nicht weit oberhalb der Ziegelei. Man nannte es „Pri Studnicke“ (bei der Quelle). Man picknickte und spielte Volleyball und andere Spiele. Im Frühsommer assen und sammelten wir ausserdem am Waldrand und auf dem nahen abgeholzten Waldstück Erdbeeren und Himbeeren, später Brombeeren, Heidelbeeren und Pilze. Jedes Jahr sank auch ohne Deportationen die Zahl der Teilnehmer und die gute Laune. Manche kamen nicht mehr, da sie nicht auffallen, provozieren wollten, was schon an und für sich die Laune minderte. Juden sollten sich nicht vergnügen. Im Sommer 1941 durften wir nicht mehr die besseren Umkleidekabinen in der Badeanstalt zusammen mit den Christen benützen. Für uns waren neu die bis anhin für die Armen reservierten älteren, schlechteren bestimmt. Anfangs spielte Palko in der Christenrunde Volleyball, aber niemand von ihnen spielte in der Judenrunde. Nach einer Weile reihte er sich ein, wo er hingehörte. Wahrscheinlich machte mich das Ganze unsicher. Ich wurde unzufrieden, weil ich zwar als kleiner Knopf mitspielen durfte, reklamierte aber dauernd, wenn mir der Ball nicht zugespielt wurde, auch wenn ich ihn nicht weitergeben konnte. Das Spiel wurde beendet und meine Cousinen Aliska und Valika, auch Palko, schämten sich wegen dieses ekelhaften Spielverderbers.

.

(2) Valika (Valerie) und Aliska (Alice).

Im Frühjahr des nächsten Jahres, die jungen unverheirateten Männer waren schon weg, befahl man den jüdischen Frauen, sich in einem grossen Saal jeweils nachmittags zu versammeln, um gleich den Männern für den Krieg nützlich zu sein und Uniformen oder etwas Ähnliches für die Armee zu nähen. Mein Vater vernahm über seine guten Kanäle, dass dies die Vorbereitung für den Abtransport war und erreichte wieder auf irgendeinem Wege, dass unsere Mutter von dieser Pflicht befreit wurde, damit sie nicht auf die Liste kam. Vorher gab es bei uns Auseinandersetzungen darüber, weil Mutter es als mangelnde Solidarität und Familiensinn auffasste. Sie wurde von Palko dabei unterstützt. Nicht das erste und das letzte Mal dachten wir, Vater sei, wie einst mit den Gummigamaschen, ein übervorsichtiger Feigling. Aliska und Valika waren trotz des verdorbenen Volleyballspiels enorm stolz auf mich, weil ich lange Gedichte und Geschichten auswendig vortragen und Lieder singen konnte, was ich mit Freude tat. Sie wollten, dass ich die jüdischen Frauen bei der Arbeit etwas erheiterte und sagten, ich solle eines Nachmittags kommen, was meinen Vater erboste, und die Auseinandersetzung begann wieder darüber. In diesem Falle setzten wir uns durch, und ich erschien stolz in dem Raum, aber wie ich mich auch bemühte, als ich alle diese Frauen, samt meiner heiss geliebten Cousinen sah, die in Gefahr waren, konnte ich trotz des vielen Zuredens ihrerseits keine Silbe aus meinem Mund lassen, was mich nur noch mehr verdross und verstörte. Ich wollte wirklich, dass sie zufrieden und fröhlich waren. Diese Verklemmtheit und Unsicherheit begleitete mich seither, wie ich später beschreibe, weiter. Ich denke, alle diese Frauen sind in Auschwitz umgekommen. Mein Vater hatte wie (fast) immer recht. Leider.

Valika und Aliska wuchsen unter Umständen auf, die ihnen auch nicht genug Sicherheit und Selbstbewusstein geben konnten. Ihre Mutter war das älteste von fünf Kindern und als solches musste sie sich um die jüngeren kümmern, denn Grossmutter litt nach der Geburt des vierten Kindes Oskar, genannt Osi, unter Wochenbettdepressionen. Sie weilte für Monate in einem Kurhaus. Daher zog sie Osi im Grunde genommen alleine auf. Sie war gewohnt zu gehorchen, sich unterzuordnen und anzupassen. Und so heiratete sie auch den Mann, der für sie gefunden, vermittelt wurde, selbst wenn er weder ihr noch zu ihr passte. Onkel Poldi (Leopold) war ein runder, eher einfacher Mensch. Es gab zwischen ihnen viele Auseinandersetzungen, jedoch an eine Scheidung konnten sie damals nicht denken. Es besserte auch nicht, als um meine Geburt die Grosseltern sie in Pribovce alleine gelassen hatten und nach Martin umzogen. Die beiden Töchter waren liebe, sehr gelungene, hübsche Mädchen, über Aliska könnte man sagen, eine ausgesprochene Schönheit. Sie waren oft bei uns und bei Onkel Laci in Martin. Um zwei bis drei Jahre älter als Palko, waren sie für ihn wie Schwestern. Wir waren auch oft in Pribovce. Grossvater und später Onkel Poldi liessen uns am Sonntag von einer Kutsche abholen oder wir fuhren, weniger lustig aber schneller, mit dem Auto. Die Familie von Onkel Laci (Ladislav) mit den Vettern Duro (Juraj = Georg) und Jano (Jan = Johann) waren mit von der Partie. Seltener kamen auch

(3) Zuzka und Peterli vor der Emigration nach Amerika. Foto: Bruder Palko.

Onkel (Osi) mit Frau Zoka (Sophie) und meiner Cousine Zuzka aus Bratislava. Wir bekamen einen guten Zvieri, unterhielten uns, fuhren zu den Ställen mit den Tieren, unter welchen auch die berühmten Simmentaler Kühe waren. Nach Hause fuhren wir nicht nur satt, aber auch mit vollen Körben von erlesenen Köstlichkeiten, wie Mohn- und Nussstollen, Rahm und frischer Milch, die uns zuerst Grossmutter, später Jolan eingepackt hatten.

(4) Zoka und Osi vor der Emigration nach Amerika.

Noch vor meiner Geburt, Valiska konnte zehn- bis zwölfjährig sein, verletzte sie sich an einem Bein. Die Verletzung war nicht schlimm, aber sie bekam eine Blutvergiftung. Die Ärzte sagten, wenn man ihr das Bein nicht amputieren würde, könnte sie nicht überleben. Jolan erlaubte die Amputation nicht, weil sie meinte, für ein Mädchen mit einem Bein sei das Leben zu schwer, um lebenstüchtig zu sein. Es waren damals solche Zeiten und Ansichten. Valika genas ohne irgendwelche Benachteiligungen.

Es war damals üblich, am Silvester „Blei zu giessen“. Man erwärmte Blei in einer grossen Schale und goss es ins kalte Wasser in der Badewanne oder einem Zuber. Es entstanden verschiedene Formen, aus denen man erraten konnte, was einen erwarten würde und nicht zu vermeiden war. Ich erinnere mich, dass am selben Silvester beide meinten, Valika mehr als Aliska, ihr Blei bringe nichts Gutes. Beide verbrachten mit mir viel Zeit und spielten mit mir. Ich liebte beide, aber die ernstere, ruhigere Valika etwas mehr. Einmal waren nur wir drei zusammen, ich weiss noch genau wo, im Hof der Elektrizitätsverwaltung, wo ein Sandhaufen zum Spielen war und ich als Nachbar dort auch graben durfte. Aliska fragte mich, welche von beiden ich lieber habe. Ich sah, beide interessierte die Antwort. Es war mir sehr unangenehm, weil ich sie nicht hintanstellen wollte, anderseits lügen oder eine Antwort verweigern sollte man besonders so nahen Menschen auch nicht. Ich sagte halt dann doch, dass ich Valika lieber habe.

(5) Jolan mit Töchtern vor dem Transport nach Auschwitz. Foto: Bruder Palko.

Um beide interessierten sich Männer. Einer von ihnen, der auf Aliska ein Auge geworfen hatte, begleitete sie bei den Ausflügen zur „Studnicka“, auch sonst war er oft in ihrer Nähe. Er „genügte“ der Familie nicht. Als lediger junger Mann wurde er mit dem ersten Transport aus dem Umlauf genommen. Die Deportation drohte auch der ganzen Jolan-Familie. Man suchte nach einer Rettung für diese zwei Mädchen. Ärzte und ihre Familien gehörten zu denen, die automatisch eine „Vynimka“ (Ausnahme) hatten, das heisst, sie wurden als wichtige, wertvolle, nützliche Menschen nicht weggeschafft. In der Zeit arbeiteten im Spital in Martin zwei junge, ledige, jüdische Ärzte. Onkel Laci, der gegenüber dem Spital seine Praxis hatte, versuchte, aber vermutlich war es eher Tante Ella, seine Frau, sie mit Valika und Aliska zusammen zu bringen.

(6) Jolan und Poldi beim Abschied vor dem Transport nach Auschwitz. Foto: Bruder Palko.

In der Tat, sie gingen zusammen aus. Wir sahen sie vor dem Haus stehen, als wir spät abends von Lacis oder den Grosseltern, die zwei Häuser weiter weg wohnten, nach Hause gingen. Die Ärzte konnten sich aber nicht entschliessen. Wahrscheinlich hatten sie Angst vor der Verantwortung. In der schweren Zeit wollten sie sich weder binden noch mit einer Familie belasten. Mutter meinte, sie hätten Valika und Aliska auch nur formell heiraten können. Was aus den Ärzten geworden ist, weiss ich nicht. Neblig erinnere ich mich, dass einer von ihnen nach dem slowakischen Aufstand, als jeder Jude, egal ob Arzt oder nicht, ermordet wurde, auch umgekommen ist. Valika und Aliska sind samt Eltern bald nach Zilina abgeführt worden. Ein paar Tage vorher waren sie mit den Eltern bei uns, um sich zu verabschieden. Palko hatte uns fotografiert. Die Bilder, auch wenn klein, strahlen unsere Niedergeschlagenheit und Trauer aus. Ich bin im Pyjama, da ich wieder, wie damals oft, krank war. Man schlug vor, Valika und Aliska aus dem Sammellager in Zilina zu befreien, was durch gute Verbindungen und mit viel Geld möglich war. Ein Vetter von Tante Ella, Bubo Klein, der in Zilina lebte, war der Vermittler. Meine Cousine zweiten Grades, Hanka aus Israel, kam so samt der Eltern aus dem Lager raus, und sie lebten während zwei Jahren bei Strelingers „versteckt“ (s.Kap. 4 “Strelingers”. Valika und Aliska weigerten sich. Zermürbt durch die schlechte Ehe der Eltern, ohne Vertrauen und mit einem kleinen Selbstbewusstsein, wozu auch die Geschichte mit den Ärzten beitrug, wollten sie die Eltern nicht verlassen und der Familie zur Last fallen. Wir alle, am meisten vielleicht Palko, dem sie am nächsten standen, waren davon schwer betroffen, besonders als wir ein Jahr später, durch welchen Kanal auch immer erfuhren, dass sie nach ein paar Monaten vergast wurden. Wahrscheinlich gaben sie auf und kämpften nicht um ihr Leben. Aber möglicherweise verwechsle ich es und es war erst nach dem Krieg, als uns diese traurige Nachricht zugetragen wurde.

(7) Wir traurig beim Abschied von Jolans Familie; Ich war wieder einmal krank. Foto: Bruder Palko mit Selbstauslöser oder einer der Reisenden nach Auschwitz?

Ja, ich war in dieser Zeit oft krank. Ohne irgendwelchen Grund, ohne Beschwerden bekam ich hohes Fieber. Anfangs kam Onkel Laci, der mich untersuchte, als sie weg mussten, sein Kollege Doktor Pirozenko, ein russischer Flüchtling, ein anständiger Mensch, kein Antisemit, der - denke ich - Verständnis für unsere Lage und meinen Zustand hatte. Mit mehr Erfahrung meisterte es meine Mutter später praktisch ohne ihn, da man mit Geld sparsam umgehen musste. Die Krankheiten waren einerseits für mich angenehm, die Mutter sorgte sich vermehrt um mich. Die meiste Zeit verbrachte ich alleine – die Erwachsenen waren mehr als genug beschäftigt und Dienstmädchen hatten wir schon lange nicht mehr. Nur gegen Abend und nach dem Abendessen kamen Mutter oder Palko und lasen mir vor. Es gab zuerst zwei bis drei besonders schöne Bücher, die ich nur bei einer Krankheit anschauen durfte, wie das Tragen spezieller Kleider für den Sonntag. Wenn ich kein zu hohes Fieber mehr hatte, durfte ich aufsitzen und Bilder anschauen. Ausser Neugier und Streben nach Unabhängigkeit trugen auch die langen Tage im Krankenbett dazu bei, dass ich baldmöglichst selbst die Bücher lesen wollte. Ich war 4 1/2 als es mir zuerst mit den Überschriften gelang, mit der Zeit brachte ich es fertig, ganze Bücher zu lesen. In Erinnerung blieben mir ein wunderschön illustriertes Buch mit Versen über verschiedene Tiere, ein Buch über Käfer, auch mit Bildern, in welchem Glühwürmchen als Lichtspender den anderen unter der Erde dienten; eines über Abenteuer zweier Schweinchen, Budkacik und Dupkacik, und mehrere Märchenbücher, unter anderem über die slowakischen Riesengebrüder Valibuk, Lomidrevo und Loktibrada (Buchekipp, Holzbrech und Langbart). Wenn das Fieber am Verschwinden war, bekam ich zur Stärkung ein rohes Eigelb mit Zucker, ein Leckerbissen. Während der Krankheit hätte dies die Verdauung und damit den ganzen Körper zu viel belastet. Bei hohem Fieber hatte ich Halluzinationen. Ich flog frei herum und hatte verschiedene andere angenehme Erlebnisse. Das Fieber wurde von meiner Mutter energisch mit Aspirin bekämpft, das, wenn ich es nicht schnell schluckte, fürchterlich bitter schmeckte, sowie mit den Priesnitz-Umschlägen. Dazu benützte man in kaltes Wasser eingetauchte und nicht sehr gründlich ausgewrungene Tücher, die sie um die Füsse wickelte und dann mit trockenen Tüchern umhüllte. An den Füssen war es erträglich, aber noch häufiger wegen der grösseren Fläche, die die Prozedur wirksamer machte, umwickelte sie mir die Brust, wozu ich mich mit dem vom Fieber glühenden Rücken auf das feuchte eiskalte Tuch legen musste, das dann auch mit trockenen Tüchern umhüllt wurde. Dabei bekämpfte man nicht nur das Fieber, sondern übte auch Beherrschung und Mut. Ob dank dieser unangenehmen Therapie oder von selbst, der Spuk war nach drei bis vier Tagen vorbei. Als ich in die erste Klasse kam, verbrachte ich mehr Zeit zu Hause als in der Schule, da ich alle möglichen Kinderkrankheiten bekam, auch eine Gelbsucht, die, wie sich später durch eine Blutuntersuchung zeigte, keine übliche infektiöse Gelbsucht, sondern eine Begleiterscheinung irgendeiner viralen Krankheit war. Hatte ich die Fieberschübe wegen der schwierigen Umstände und waren sie, wie man es heute bezeichnen würde, psychosomatisch? Die Beherrschung wurde, ausser mit den fürchterlichen Priesnitz-Umschlägen, auch damit geübt, dass ich, solange der Fiebermesser nachmittags um vier über 37° zeigte, das Bett hüten musste und erst nach einem fieberfreien Tag aus dem Haus gehen durfte.

(8) Peterli ist etwas nachdenklich. Foto: Bruder Palko.

Bereits nach den ersten Transporten der jungen jüdischen „Arbeitskräfte“, noch mehr auch ihrer Familien, wirkte Martin wie halb ausgestorben. Die vielen Bekannten, die ich traf, die mir freundlich zuwinkten, grüssten, mit mir gesprochen hatten, waren verschwunden. Mit der Zeit leerte sich Martin immer mehr von den Juden. Auch jeder von uns hatte inzwischen einen Rucksack bereit, gepackt mit den notwendigsten Utensilien. Den grössten, dunkelgrünen hatte der Vater, einen kleineren, helleren die Mutter, Palko einen gleich grossen, ähnlich dunklen wie der Vater und ich einen ganz kleinen, auch hellen. Alle waren mit dem jeweiligen Namen bezeichnet. Ich hatte darin Toilettensachen, das heisst eigene Seife, ein kleines Handtuch, Zahnbürste, Zahnpasta, Haarbürste und Kamm – alles neu, unverbraucht. Ich war darauf ganz stolz. Später bekam ich, ich weiss nicht mehr von wem, eine Tafel Schokolade, die selbstverständlich nicht so fein schmeckte wie diejenige von der Adelsfrau. Ich versorgte sie in meinen Rucksack, und nur bei besonderen Anlässen wie Geburtstagen gönnte ich mir ein kleines Quadrat, Teil einer Reihe. So blieb sie mir erhalten bis wir wieder frei wurden. Ich glaube, im Frühherbst 1942 wurde es ganz bedrohlich. Die Eltern sagten mir, ich solle nicht weit spielen gehen, da die Gardisten jederzeit kommen und sie ohne mich mitnehmen könnten. Ich gehorchte, wie ich nur konnte und wenn ich nur hinten im Hof des Elektrizitätswerkes war, plagte mich schon eine unangenehme Mischung aus schlechtem Gewissen und Angst. Aber ins Lager wollte ich auch nicht, wenn es so gefährlich war und man es so fürchtete. Wir fühlten uns einsam und isoliert und waren es auch. Der Kontakt mit den wenigen Juden, die zurückblieben, schien gefährlich und war es fast mit Sicherheit. Zu den Eltern ging die Mutter auch nur abends in der Dunkelheit. Sogar Frau Cunek, unsere Waschfrau, die sonst fast jeden Tag bei uns vorbeikam, erschien eine Woche lang nicht. Als sie dann eines Abends wiederkam, rannte ich ihr mit erhobenen Armen und unbeschreiblicher Freude entgegen und rief: Frau Cunek, Sie sind wieder hier! Sie erklärte glaubwürdig, sie hätte besondere Sorgen und Aufgaben gehabt und versprach, nie mehr so lange bei uns zu pausieren, was sie auch hielt.

Auf der anderen Seite vom Haus, in dem Tante Aranka ihr Geschäft hatte, war unser Haus mit einem fast gleichen verbunden. Ein kleines Häuschen, ursprünglich vielleicht ein Magazin oder eine Waschküche, trennte unseren Hof mit einem Birnbaum von ihrem kleinen Garten. In den zwei kleinen Räumen des tiefen Häuschens wohnte eine Arbeiterfamilie mit mehreren Kindern. Das Jüngste war ein drei- bis vierjähriges Mädchen. Wenn sie zu uns kamen, was sie gern taten, krochen sie einfach aus dem Fenster ihrer Küche, in der selbstverständlich etliche von ihnen auch schliefen, und ersparten sich damit den Weg um die zwei Häuser. Die zwei Jüngsten spielten mit mir, schoben mich auf der kleinen Schaukel und schaukelten selbst. Sie versuchten mir beizubringen, wie ich alleine angeben kann, aber es gelang mir nicht, ich war dafür noch zu klein. Dieser Misserfolg prägte sich tief in mir ein und ich mied das Schaukeln, wo ich nur konnte und lernte es erst später von meiner Frau wegen unserer Tochter. Wenn ich Znüni ass, bekamen sie auch Butter- oder Marmeladenbrot. Dann krochen schnell auch die anderen aus dem Fenster heraus, ähnlich den Hühnern beim Füttern.